On quitte la Meseta pour une belle ville

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du Camino. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-hospital-de-orbigo-a-astorga-par-le-camino-frances-43259715

Ce n’est évidemment pas le cas pour tous les pèlerins d’être à l’aise avec la lecture des GPS et des cheminements sur un portable, et il y a encore en Espagne de nombreux endroits sans connexion Internet. De ce fait, vous pouvez trouverez bientôt sur Amazon un livre qui traite de ce parcours.

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

Aujourd’hui, c’est une étape magnifique, une des plus belles du Camino francés. Pour une fois, nous allons laisser derrière nous la froideur des champs de maïs sur une route rectiligne sans fin. Ici, c’est un pays bucolique, vallonné qui vous tend les bras. Ce trajet saura réconcilier une grande partie de l‘armée des pèlerins avec le chemin espagnol. Car, il ne faut pas se leurrer, dans les “albergue” les discussions vont bon train. Certains hésitent à écourter le voyage. D’autres regardent les horaires de trains. Ce n’est pas le beau parcours tant rêvé. Pourtant, s’ils s’étaient renseignés avant de partir, ils auraient su que la Meseta, c’est quelque chose qui se mérite. Alors, aujourd’hui, ils marcheront avec plaisir sur la terre ocre, au milieu des chênes et des pins, d’une colline à l’autre, pour terminer le voyage à Astorga, un véritable joyau, un musée à ciel ouvert, où il fait bon s’asseoir sur la Plaza Mayor pour l’apéritif avant le déjeuner. S’il ne pleut pas.

Astorga se trouve sur une crête escarpée avec un éventail de bâtiments historiques étroitement entassés dans ses murs médiévaux et romains. Avant l’arrivée des Romains, Astorga abritait la tribu celtique Astur. La légion romaine Legio X Gemina, s’installa sur la colline où se trouve aujourd’hui le centre de la ville. En 14 av. J.-C., les Romains y fondèrent la ville qu’ils nommèrent Asturica Augusta. Elle devint une importante ville fortifiée romaine en raison de sa position dominante à la jonction de plusieurs routes principales et de la présence de nombreuses mines d’or dans la région. Asturica était la principale ville du nord-ouest de l’Espagne pendant l’Empire romain. Les pemiers murs de la ville remontent au IVème siècle après JC. La cité fut pillée par les Wisigoths, puis par les Maures. Son véritable renouveau survint au XIème siècle, lorsque la ville devint une étape majeure du Camino. Astorga était un lieu où les pèlerins se reposaient et se préparaient à gravir les montagnes à l’ouest. C’est là que le Camino Francés (partie de la Vía Trajana reliant Astorga à Bordeaux) et la Calzada Romana (alias Vía Aquitania) rejoignaient la Route romaine de l’argent (Vía de la Plata) depuis Séville et le sud. Cette convergence d’itinéraires donna naissance à 22 hôpitaux de pèlerins au plus fort du Camino de Santiago au Moyen Âge.

Difficulté du parcours : Les dénivelés (+218 mètres/-154 mètres) sont à nouveau très faibles. Pourtant, vous aurez le sentiment que le parcours est beaucoup plus pentu que cela. Mais, il y a de nombreux passages quasi à plat.

Aujourd’hui les chemins ont nettement la priorité, comme il est de règle en Espagne. Depuis León, de très nombreux passages sur les routes peuvent se pratiquer sur une bande de terre, plus ou moins large le long de la route. Mais, il y a aussi de vrais chemins :

- Goudron : 5.6 km

- Chemins : 11.1 km

Nous avons fait le parcours depuis León en automne, dans un temps assez clément, contrairement à la première partie du parcours, faite sur un sol détrempé, le plus souvent dans la boue collante.

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les “vrais dénivelés”, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Voici un exemple de ce que vous trouverez. Il suffit de prendre en compte la couleur pour comprendre ce qu’elle signifie. Les couleurs claires (bleu et vert) indiquent des pentes modestes de moins de 10%. Les couleurs vives (rouge et brun foncé) présentent des pentes abruptes, le brun dépassant 15%. Les pentes les plus sévères, supérieures à 20-25%, très rarement plus, sont marquées de noir.

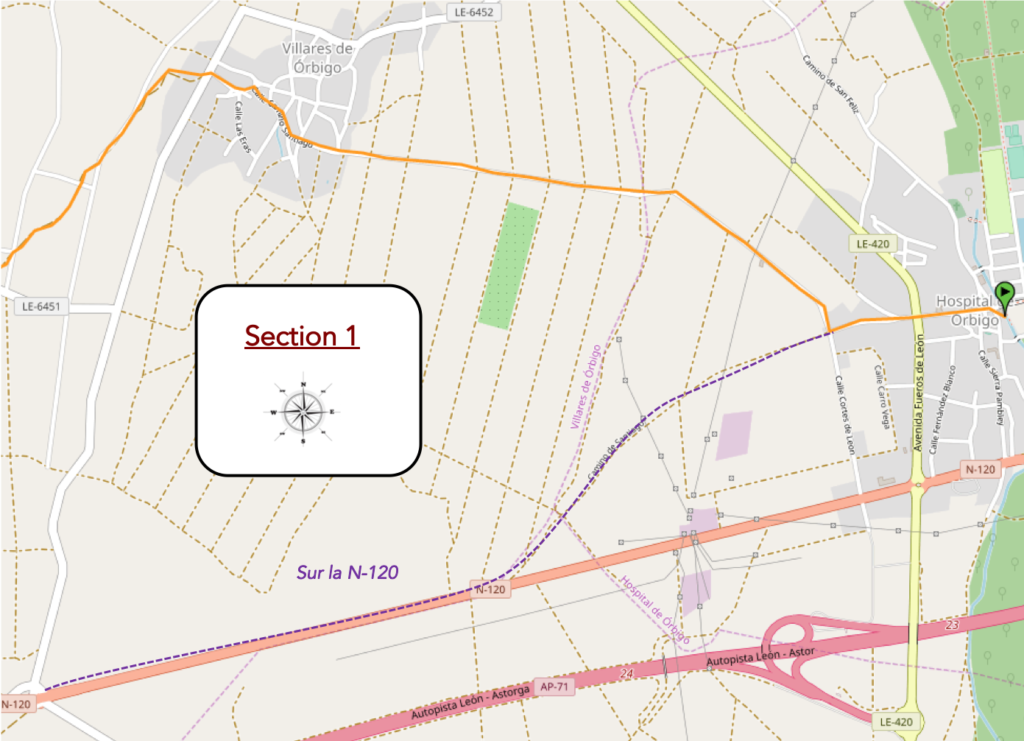

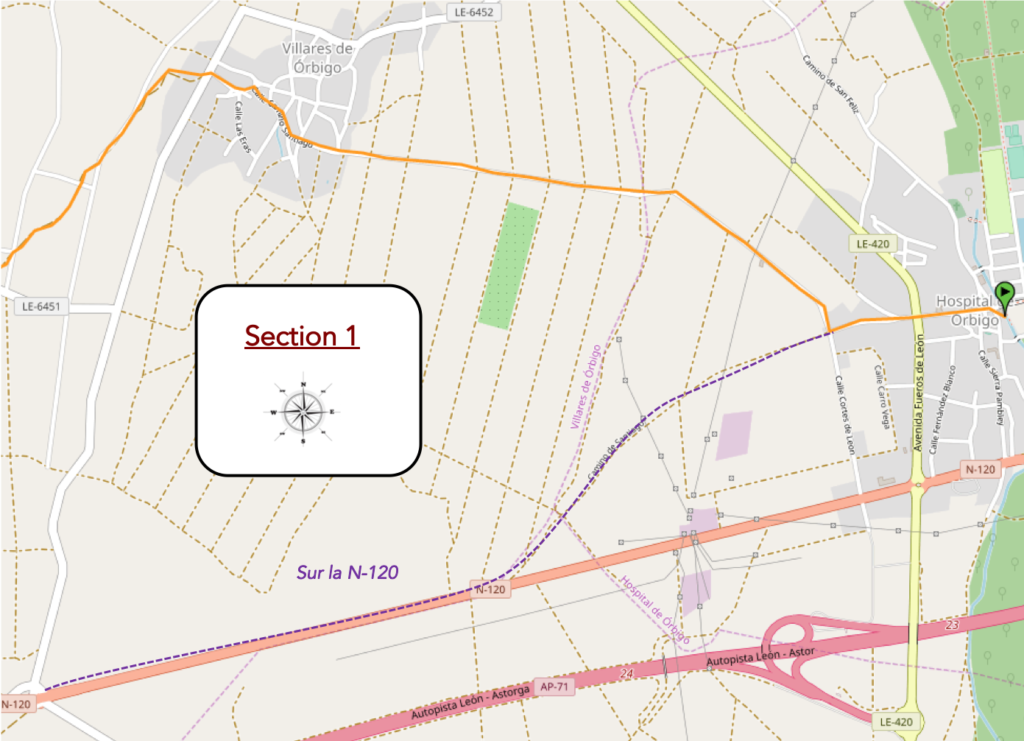

Section 1 : Dans les maïs et les maraîchages.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucune difficulté.

| Le Camino sort du village de Hospital de Órbigo par la longue Calle Mayor. |

|

|

| Au bout du village, il y a la possibilité de suivre à nouveau la N-120. Mais, les pèlerins, qui ont marché la veille le long de cette route, en sont saturés. Aujourd’hui, ils n’iront pas. D’ailleurs, cette voie n’est aujourd’hui plus proposée par les panneaux à la sortie du village. Le Camino ira donc plutôt flâner dans les champs alentour. |

|

|

| Il s’en va sur une large artère de terre grise, de gravier. Quelle surprise ! Il y a encore du maïs aujourd’hui. |

|

|

| Il y a du maïs, certes, mais le parcours est moins austère que la veille pour les pèlerins qui ont suivi la Calzada de Los Peregrinos. Ce n’est plus tout droit, rébarbatif. Et, puis, on voit des collines, ce qui change la donne. |

|

|

| On constate aussi que le nombre de pèlerins s’est accru sur le chemin. De nombreux pèlerins débutent le Camino à León. On y arrive par train. A partir d’ici, quand on avance sur le parcours, on peut estimer qu’il y a sans doute 500 pèlerins par jour, même si jamais quelqu’un n’est venu pour les compter, à ce que l’on sache. On ne comprend pas pourquoi les organisateurs du Camino francés ne font pas des comptages ponctuels sur le parcours pour améliorer leur fausse statistique qui ne tient compte que des pèlerins qui estampillent leur “credencial”. |

|

|

| Le long de la route courent les petits canaux d’irrigation, si fréquents dans le pays. |

|

|

| Plus loin, les cultures se diversifient. On plante beaucoup de choux dans la région, et aussi parfois du poireau. |

|

|

| La route se rapproche petit à petit de Villares de Órbigo, dans les maraîchages. |

|

|

| Plus loin, elle traverse une plantation de jeunes peupliers… |

|

|

| …pour entrer dans le village, un lieu fait de maisons assez simples, souvent colorées ou en briques nues. |

|

|

| Ces villages sont en grande partie dévolus aux pèlerins. Il y a foule ici, souvent le matin. De nombreuses “albergue” ne servent pas le petit déjeuner. Alors, les pèlerins se ruent sur le buffet à la première occasion. Jadis, il y avait ici un hôpital pour pèlerins, aujourd’hui disparu. L’église est un mélange de roman et de baroque. Fermée, bien évidemment. |

|

|

| Dès qu’on quitte le centre du village, il n’y a plus personne, si ce n’est quelques pèlerins qui progressent. |

|

|

| A la sortie du village, le Camino trouve rapidement un chemin qui monte dans la nature. |

|

|

| Le chemin se dirige vers un bosquet au-dessus du village. |

|

|

| Dans les sous-bois poussent de nombreuses variétés de chênes, grandement inconnues des pèlerins qui ont parcouru le Chemin de Compostelle en France. En France, ce sont surtout de grands chênes pédonculés et rouvres ou de petits chênes pubescents. Rates sont les chênes verts. Mais, il y a plus de 500 espèces de chênes dans le monde. En Espagne, on retrouve aussi de grands chênes, mais de nombreux chênes verts, appelés ici encinas. Mais, en addition, poussent aussi, comme ici, d’autres variétés, dont seul un avis de spécialiste pourra en faire l’expertise. Il ne suffit pas de regarder les feuilles, car celles-ci ne sont pas toutes dentelées comme on a l’habitude de voir les chênes courants. |

|

|

| Peu après, une place de pique-nique se niche sous les arbres. On peut même utiliser le barbecue. Mais, de manière générale, les pèlerins ne raffolent pas de ces places. Ils préfèrent s’entasser dans les bars des villages. |

|

|

Il y a aussi une source d’eau potable. Ici encore, l’Espagne fait un effort particulier en ce sens, ce qui n’est pas le cas des autres Chemins de Compostelle en Europe.

| Le chemin s’en va alors en pente douce dans une belle lande. C’est magique par ici. |

|

|

| Le sol caillouteux est d’un bel ocre, la nature sauvage à souhait. C’est tout de même plus reposant que les champs de maïs des jours précédents. On se sent revivre, aimer à nouveau le chemin espagnol. |

|

|

Section 2 : Par monts et par vaux dans la belle nature.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours avec plus de pentes marquées, d’une colline à l’autre.

| Plus loin, le large chemin ocre rejoint une route goudronnée. On aurait sand doute pu faire continuer le chemin tout droit, mais les organisateurs se sont dit qu’il serait plus profitable de donner un peu d’exercice aux pèlerins. |

|

|

| Alors, le chemin grimpe sur une colline pelée, même si on devine parfois quelques cultures sur la pente. |

|

|

| La montée est rude, mais pas très longue. |

|

|

On reprend son souffle plus haut. Alors, on profite, même si on n’a ni faim ni soif, de se faire tamponner dans un bar temporaire l’indispensable “credencial” qui vous donnera le sésame pour obtenir le certificat du Chemin de Compostelle à Santiago.

| De la colline, le chemin ocre et caillouteux descend, parallèle à la route goudronnée désossée vers Santibañez de Valdeiglesias. Santibañez est le nom de nombreux lieux faisant référence à Saint-Jean. Valdeiglesias signifie “vallée des églises”. |

> > |

|

| A l’entrée du village, la route croise le discret ruisseau de Lobos. C’est là que nous entrons dans le pays de la Maragateria, dont Astorga est la capitale. |

|

|

| Le village ici ne se distingue pas des autres, avec de basses misons crépies ou construites de briques apparentes. |

|

|

| Bien que le nom du village évoque St Jean, ici l’église se nomme Église de la Trinidad. L’église, comme de nombreuses autres dans la région, possède un clocher avec un porche à l’arrière, qui peut avoir servi de belvédère. Elle est fermée, comme souvent. |

|

|

| Attention ici ! S’il vous prend l’idée d’aller visiter l’église, vous aurez la tentation de continuer tout droit, même s’il y a des signes d’n parcours qui permet de rejoindre la variante sur la N-120. Ne le faites pas, car au milieu du village, avant l’église le Camino quitte le village pour monter au-dessus. |

|

|

| En quittant le village, la terre battue se substitue au goudron. |

|

|

| Ici, la nature exhale le parfum de la campagne, du bétail et des tas de fumiers. A considérer les Holstein, on sait que c’est le lait, et non la viande que les paysans favorisent ici. C’est une des rares fois que l’on retrouve ce contexte depuis la Navarre, qui est maintenant loin derrière nous. |

|

|

| Le chemin monte alors sur la colline. La pente n’est pas rude, mais l’état caillouteux du chemin entrave parfois la marche. |

|

|

| Votre regard embrasse une colline ocre aussi vaste que sauvage. Les couleurs et les sons que produisent vos semelles crissant sur les petites pierres qui roulent se répondent. |

|

|

| Parfois, le chemin est si démesuré qu’on pourrait se croire sur une piste de ski dans les Alpes, après la fonte des neiges. |

|

|

| De toute manière les cyclistes semblent apprécier ce genre de toboggan géant. |

|

|

Au sommet de la montée, près d’une croix et d’un pèlerin en guise d’épouvantail, les américains tiennent meeting. Les coréens, si enclins à la photo de famille, se sont évanouis dans l’espace. Peut-être préfèrent-ils venir ici au printemps, où ils font le nombre.

| De la colline, le large chemin descend en pente douce vers une vaste plaine au milieu des chênes perdus dans la nature, dans les talus couverts de bouquets de buissons qui ressemblent à des genêts mais n’en sont pas. |

|

|

| C’est un instant suspendu, beau comme une carte postale remplie de tendresse. |

|

|

La pluie doit raviner souvent les côtés du vallon, qui rassemblent à des moraines rouges de fer.

| Plus loin, le Camino somnole un peu au fond de la vaste plaine. |

|

/td> /td> |

Ici, il n’y a guère de cultures. La terre est ingrate. Ce n’est que de la lande avec de l’herbe rase et des buissons en pagaille qui s’y complaisent.

| Puis, le chemin recommence à monter sur une autre colline. |

|

|

Section 3 : Des chênes et des pins en pagaille sur la terre ocre.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours avec parfois des pentes marquées.

| La pente devient plus marquée à mesure que l’on monte. |

|

|

| Sur cette autoroute ocre, les chênes offrent un beau contraste. Il n’y pour ainsi dire que des chênes capables de pousser sur cette terre ingrate. |

|

|

| Les pèlerins reprennent leur souffle sur un haut plateau, où on se demande bien ce qui pourrait pousser en saison au milieu des pierres. |

|

|

| Plus loin, le chemin pierreux va cahoter, dodeliner entre les champs et les chênes. |

|

|

Parfois le chemin est presque un vrai pierrier. Les champs aussi. Que diable peut-on faire pousser là-dessus ?

| Parfois, la nature se fait plus généreuse et les pierres se sont envolées. |

|

|

| Plus loin, les pierres reviennent, et le chemin s’enfonce dans un petit vallon dans la chlorophylle des chênes. |

|

|

| Au bas du vallon, on voit devant soi s’aligner à nouveau les champs cultivés. |

|

|

| Mais, comme il est souvent la règle sur le Chemin de Compostelle, à toute descente succède généralement une montée. Alors, le large chemin pierreux remonte entre les champs d’un côté, la lande de l’autre, avec ses buissons et ses chênes. La pente est assez conséquente ici. |

|

|

| Mais toute peine mérite parfois salaire, car au sommet de la montée surgit comme dans le désert une oasis. |

|

|

| Les locaux ne perdent pas le nord, contrairement aux pèlerins qui ne savent généralement pas où est le nord. Une petite route arrive ici, et les boissons et les victuailles aussi par conséquent. C’est un véritable bazar, avec tous les rafraîchissements possibles, les fruits, les noix, les olives. Ces bars temporaires sont pris d’assaut, comme si c’était le paradis après l’enfer. Dans ces lieux, comme à leur habitude, les américains sont les rois du bal.. |

|

|

| Après la halte, le chemin se dirige vers la forêt. |

|

|

| Ici, vous attend une allée royale, magique, au milieu des pins. |

|

< |

| Au bout de l’allée, le chemin s’ouvre sur un large plateau. |

|

|

| C’est une lande d’une beauté redoutable, un paradis perdu à ciel ouvert. |

|

|

| Le large chemin ocre se balade avec délice dans ce petit monde de pins chétifs et de chênes rabougris. |

|

|

Puis, au bout de ce paradis, se dresse devant vous la Croix de Santo Toribio, commémorant la fuite du saint, évêque d’Astorga au Vème siècle. Il serait tombé à genoux ici dans un dernier adieu, après avoir été banni de la ville. De là, il y a une vue magnifique sur la ville de San Justo de la Vega et la ville d’Astorga avec ses tours jumelles de la cathédrale, plus loin au loin. Visibles au-delà d’Astorga se trouvent les Montes de León, que nous traverserons dans les jours à venir.

Mais, si vous croyez toucher au but, détrompez-vous. Astorga est encore à près de 5 kilomètres d’ici.

| La pente est soutenue pour rejoindre la plaine en-dessous. |

|

|

| Vous pouvez, à votre guise, suivre le pavé ou la terre battue, à l’ombre des frênes et des érables. |

|

|

| Presque au fond de la descente, le Camino rejoint la route, où se dresse la statue d’un pèlerin assoiffé. La statue en bronze est d’un peintre et sculpteur local, inaugurée en 2014. Lorsque vous appuyez sur le bouton sur le dessus de la bouche d’incendie, l’eau coule de la calebasse du pèlerin. |

|

|

Section 4 : Une longue route pour arriver à Astorga.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucune difficulté.

| Plus bas, le Camino rejoint la N-120. C’est ici qu’arrive la variante qui suit la N-120, que peu de pèlerins utilisent aujourd’hui. |

|

|

| Le Camino traverse alors tout en longueur le village de San Justo de la Vega, où on retrouve le type de construction observé dans tous les villages de la région. Ces villages sont rarement cossus. Il y avait aussi ici un hospice pour les pèlerins au Moyen Âge, mais il n’en reste aucune trace aujourd’hui. Les frères Saint Justo et Saint Pastor sont vénérés comme martyrs chrétiens. C’étaient deux écoliers qui ont été tués pour leur foi lors de la persécution des chrétiens par l’empereur romain Dioclétien. Ayant refusé de dénoncer le christianisme, ils furent décapités près de Madrid. Selon la tradition, ils étaient neveux de Santa Marta de Astorga. |

|

|

| A la sortie du village, c’est un trottoir qui vous mène le long de la route vers la rivière. |

|

|

| Alors, la route croise le Rio Tuerto, une belle et calme rivière sous les arbres. |

|

|

| Plus loin, c’est à nouveau un petit trajet sur la N-120, avant de trouver un chemin de traverse. |

|

|

| C’est un gentil chemin de terre, sous les chênes et les peupliers, qui vous conduit à la périphérie d’Astorga. |

|

|

| Plus loin, il atteint une usine près de tournesols fatigués. |

|

|

| C’est alors un dialogue amoureux avec les murs de l’usine, une idylle qui a de la peine à se terminer. |

|

|

Plus loin, sous les tilleuls, vous apercevrez les tours de la cathédrale d’Astorga. Elles vos paraissent à portée de main. Détrompez-vous. Vous êtes encore loin du but.

| Car, les tours vont disparaitre de votre vue. Tout cela pour aller admirer, après un petit pont de pierre, le ruisseau de Moldeira, qui sautille dans les herbes folles. |

|

|

| Le parcours contourne le ruisseau pour arriver devant un curieux labyrinthe. |

|

|

| Cette montagne russe, sur laquelle on monte, descend, pour remonter et descendre encore, est juste là pour traverser la voie d’un train régional. Il y a de l’argent à Astorga. |

|

|

| On vous l’a dit, l’approche de la ville est longue. La Camino tourne encore longtemps dans la banlieue, d’un rond-point à l’autre… |

|

|

…pour arriver au pied de la ville. C’est l’ancienne Asturica Augusta, une capitale régionale du temps des Romains.

| Mais voilà ! La vielle ville est sur le promontoire et il faudra y monter. |

|

|

Section 5 : Astorga, un musée à ciel ouvert.

Un mur romain entourait la vieille ville d’Asturica Augusta. Le premier mur défensif, construit en 15 av. J.-C. correspondait aux frontières du camp de la Legio X Gemina. Comme il était construit en bois périssable et en boue d’adobe, il fut démoli et monté en pierres, devenant le premier mur d’enceinte du noyau urbain. Très peu de ce mur reste. Enfin, le troisième mur fut construit entre le IIème et le IVème siècle. Ce dernier mur construit par les Romains est ce qui est visible aujourd’hui, bien que de nombreuses rénovations et restaurations aient été faites à l’époque médiévale. Il mesure 2,2 km de long, entre 4 et 5 m d’épaisseur, et entoure la colline sur laquelle se trouve la vieille ville. L’enceinte est restée intacte jusqu’au XIXe siècle, en grande partie parce que la ville n’avait pas dépassé l’enceinte fortifiée. En 1808, pendant la guerre d’indépendance, les troupes françaises et espagnoles causèrent des dégâts importants. Ces murailles sont d’une hauteur assez impressionnante, par endroits fort bien conservées, notamment aux alentours du château et de la cathédrale. De la muraille originale, il reste une partie d’une porte romaine.

Voici un plan de la vielle ville. La cathédrale se trouve à l’opposé de la ville, quand vous y pénétrez par le Chemin de Compostelle.

| Astorga (12’000 habitants) est un lieu assez magique, un musée à ciel ouvert, qui abrite un patrimoine historique et culturel assez inégalé. Quand vous entrez dans la vielle ville par l’entrée sud de la Puerta Sol par une route pentue, vous longez le grand séminaire, un édifice aussi grand qu’austère. |

|

|

| Vous arriverez à la place San Francesco. La statue de bronze, “Quo Vadis El Caminante” (Où vas-tu, marcheur ?) date de 2011. On la doit aussi au sculpteur Garcia Ramos (dit aussi “Sendo”), natif de San Justo de la Vega, qui a aussi sculpté le pèlerin assoiffé. |

|

|

Sur la place se dresse le couvent de San Francesco. On dit que saint François d’Assise, lors de son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, aurait passé la nuit dans la ville sans être reconnu, sauf par l’évêque d’Astorga, qui proposa de fonder un couvent en son honneur. Croyez-vous à cette légende ? Toujours est-il que le couvent fut fondé au XIIIème siècle, bien que le bâtiment aujourd’hui date du XVIIème siècle. Ce couvent appartient aux Pères Rédemptoristes et conserve dans son église des vestiges gothiques. Souvent, les pèlerins s’y pressent pour se faire tamponner le “credencial”. Mais encore faut-il passer aux heures d’ouverture.

Le couvent fait un ensemble avec La Chapelle de Veracruz, attenante. C’est le siège de la confrérie de la Vera Cruz (Vraie Croix). C’est ici que sont conservés les chars des processions de la Semaine Sainte, si chers aux espagnols.

| L’origine d’Astorga remonte au 1er siècle avant J.C. lorsqu’un camp militaire romain s’installa ici sur la colline. De la présence romaine de plus de quatre cents ans, il reste de nombreux vestiges, dont ces fouilles â coté du monastère de San Francesco, et des vestiges de pierres tombales, de pièces de monnaie ou de poteries rassemblés dans le musée romain, à deux pas d’ici, dans une bâtisse grise moderne percée de fenêtres étroites. |

|

|

| Tout près de la place romaine, on trouve encore deux églises. La première est le sanctuaire de la Vierge de Fatima, proche de la muraille qui entoure la ville. Cette petite église, qui date du XIIème siècle, a été pendant longtemps une paroisse. Au milieu du XXème siècle, elle a été restaurée et a changé de nom pour Notre-Dame de Fatima. Ce sanctuaire est un site du patrimoine mondial dans le cadre du Camino de Santiago. L’autre église, près du musée romain, est l’église de San Bartolomeo. C’est la plus ancienne église de la ville, construite à la fin du XIe siècle dans le style roman. Les interventions ultérieures ont abouti à un amalgame de styles de différentes époques. Il y a des vestiges de la construction primitive des interventions mozarbiques, romanes, gothiques, baroques et autres. La tour date du XIIème siècle, bien que son sommet soit plus tardif, le portail et la rosace qui la surplombe du XIVème et le transept du XVIème. Les réformes successives ont donné à la façade la sensation de briser la symétrie. |

|

|

| Wikipedia Creative Commons ; author Rodelar |

Wikipedia Creative Commons ; author Rodelar |

| Peu après, le musée roman, vous arriverez à la Plaza Mayor. Située sur l’ancien forum romain de la ville, elle est l’épicentre et le centre névralgique de la ville depuis plus de deux mille ans. Au fond de la place se dresse l’Hôtel de Ville (Ayuntamiento), avec sa façade baroque du XVIIème siècle, ses clochetons, et l’horloge à automates qui sonne les heures. Le soir, c’est noir de pèlerins et de locaux qui sirotent les apéritifs, avant de déjeuner sur les nombreuses terrasses. En Espagne, on se met à table généralement après 8 heures du soir. |

|

|

| Tous les mardis, et depuis l’époque médiévale, la place devient un marché en plein air. Astorga est la capitale de cette région de Castille y L León, appelée la Maragateria. Historiquement, le terme maragato se réfère aux marchands, avant tout des muletiers. On estime que depuis le Moyen-âge les muletiers représentaient 20% de la population de cette région. Ces gens-là, très puissants, s’adonnaient à l’élevage, à la pêche, vendaient et transportaient les vivres dans le pays. Ils disparurent au début du XXème siècle avec l’arrivée du chemin de fer. Mais de nombreux maragatos se sont installés depuis en Galice, et même à Madrid, où parfois ils tiennent encore des monopoles dans le domaine alimentaire.

Alors ici, sur la Plaza Mayor, ou à Astorga, et encore dans les environs, les enseignes maragato fleurissent. Le cocido maragato est la vedette de la gastronomie locale. C’est en fait un pot-au-feu, avec du pois chiche, du bœuf, du porc et du poulet. Mais c’est un repas complet, avec soupe et dessert, une crème anglaise. Ce qui distingue le cocido maragato des autres cocidos est que l’on mange d’abord la viande, puis les pois chiches, puis la soupe et enfin le dessert. Bon appétit et bonne chance, car c’est lourd à digérer. |

|

|

| Depuis la Plaza Mayor, on rejoint la cathédrale par de petites ruelles ou par les grands axes. Vous croiserez de nombreuses chocolateries. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas en Suisse ou en Belgique qu’est né le chocolat. Astorga est le berceau européen du chocolat. En 1528, l’explorateur Hernán Cortés apporta des fèves de cacao mexicaines en Espagne. Le chocolat s’est popularisé ici dès le XVIIème siècle. En 1919, il y avait 49 fabricants de chocolat dans la ville. |

|

|

| Sur la place de la cathédrale, deux édifices imposants se remarquent, en premier lieu la majestueuse cathédrale, mais aussi le palais épiscopal, conçu par Gaudi. Malgré son nom, il n’a jamais accueilli d’évêques. Pendant la guerre civile espagnole, il a servi de caserne et de quartier général du parti Phalange du général Franco, période au cours de laquelle il y eut des dommages considérables, en particulier aux fenêtres. On répara le tout pour le convertir en 1963 en un musée. |

|

|

C’est un édifice de style moderniste, un style catalan moderne dont Gaudi est un des pionniers. Le palais fut conçu aux environs des années 1890, par Gaudi. Il s’agit d’une des rares œuvres importantes du maître hors de Catalogne, avec le palais construit à Burgos, que nous avons déjà rencontré. La construction de ce palais est une drôle d’histoire. Après la destruction de l’ancien palais épiscopal par un incendie en 1886, l’évêque d’Astorga confia la construction d’un nouveau palais à Gaudí, avec qui il était lié d’amitié. A cette époque, Gaudi était occupé par le projet du Palais Güell à Bacelone. Ne pouvant se rendre sur place, il se documenta sur l’emplacement du nouvel édifice, se faisant envoyer des photos. Le projet connut quelques retards, car Gaudí devait obtenir l’aval de l’Académie Royale des Beaux-arts, de sorte qu’il modifia son projet deux fois. Vous connaissez Gaudi. C’était un homme libre, et il fut profondément offensé qu’on modifiât ses plans. Néanmoins, après révision finale du projet, la première pierre fut posée en 1889. En 1893, à la mort de l’évêque d’Astorga, Gaudí entra en conflit avec les autorités épiscopales et abandonna la direction du projet, ulcéré par les contraintes et les retards de paiement de ses honoraires. Il jura de ne plus jamais revenir à Astorga. Il laissa le palais inachevé, sans le dernier étage et la toiture. L’ouvrage fut terminé par d’autres architectes, entre 1905 et 1907.

| Quoi qu’il en soit, Gaudi est un génie qui dérange, ici comme à Barcelone. On aime ou on déteste la Sagrada Familia. Mais, c’est vrai qu’ici, le palais épiscopal dérange encore plus, car l’édifice n’a aucun équivalent dans la cité, ni ailleurs dans le monde, auquel il pourrait se comparer. Pour certains, le palais épiscopal ressemble à un décor de Dysneyland. Pour peu, on s’attendrait à voir apparaître Blanche Neige sur le perron.

Mais, on peut aussi considérer l’édifice d’un autre point de vue. De loin, on peut y voir un château médiéval. A l’origine du projet, on lui avait envoyé des photos, et il avait vu une esplanade au-dessus des murs de la forteresse. Certes, il n’allait pas refaire ici une Sagrada Familia. Alors, il se décida sans doute pour autre chose, en rendant hommage au passé médiéval de la ville. Il employa alors le style néogothique et combina dans le palais deux types de constructions évoquant à la fois l’épée et le goupillon. Il se décida donc d’une part pour un château avec ses douves, ses créneaux et ses tours et d’autre part, une église en croix, avec des absides et des arcs en ogive. D’ailleurs, quand on pénètre dans le musée par le jardin, derrière les petits anges, on devine les douves et les mâchicoulis donnant sur la haute muraille. |

|

|

| Vous pénétrez dans le palais. Ici, c’est le choc, ce n’est plus un château, mais une église, où les voutes et les arcs ogivaux se répondent sur trois étages, entre le granite, les mosaïques et la brique rouge. C’est Gaudi, on aime ou on n’aime pas. |

|

|

| Ici, vous ne savez jamais si vous êtes à l’église ou dans les appartements de l’évêque. |

|

|

| Après sa première visite à Astorga, presque deux ans après le début du projet, Gaudí se décida pour un noyau central pour générer un foyer de lumière venant du plafond pour éclairer l’ensemble du palais. Il fit installer aussi de nombreux vitraux multicolores. Alors, par l’escalier, vous passez d’un étage à l’autre et retrouvez à chaque fois la lumière. |

|

|

| En sortant du palais épiscopal, le regard se porte avant tout vers la cathédrale. Tout à côté se dressent deux petites églises. L’église San Esteban (Saint-Étienne) est une structure simple à une seule nef, construite au début du XIVème siècle, transformée au XVIIème siècle, en particulier dans l’abside. La chapelle était à l’origine reliée à un hôpital de pèlerins fondé dans la seconde moitié du XIème siècle et effondré à la fin du XVIIème siècle. La façade néo-classique date du XVIIIème siècle.

L’église de Santa Marta est plus récente, du XVIIIème siècle. Elle est dédiée à la patronne d’Astorga, une martyre chrétienne du IIIème siècle, originaire de la ville. Santa Marta était l’enseignante de San Justo et San Pastor, les deux enfants martyrs. L’actuelle église baroque a été précédée d’au moins deux autres, dont une préromane du VIIème siècle et du Xème siècle, ce qui en fait la plus ancienne église d’Astorga. Il reste peu de traces de ces églises. Sa proximité avec la cathédrale a fait de cette église la “hijuela del Cabildo” (petite sœur du chapitre de la cathédrale), c’est-à-dire qu’elle était la paroisse de la cathédrale et jusqu’au XIXème siècle, le curé avait le titre de recteur et était chanoine de la Cathédrale. |

|

|

| https://madillcamino2014.blogspot.com/2015/10/new-thursday-september-11-2014-astorga.html |

https://madillcamino2014.blogspot.com/2015/10/new-thursday-september-11-2014-astorga.html |

La célébration de Pâques avec processions à Astorga remonte au moins au XVe siècle, soutenue par deux confréries (confradias) sous la tutelle des monastères franciscains et bénédictins, et a prospéré tout au long du XVIIIème siècle. Au début du XIXème siècle, cependant, une grande partie de la tradition disparut. En 1908, à la suggestion de l’évêque d’Astorga, on remit en marche la renaissance, la réorganisation, l’amélioration et la promotion de Pâques et de ses processions de la Semaine Sainte. Au XXème siècle, après la guerre civile espagnole, un nouvel élan fut encore donné avec l’émergence de 8 nouvelles confréries. Les membres de chaque groupe ont des robes d’une couleur particulière et portent une cagoule de bourreau. Évidemment, il faut passer ici à Pâques pour jouir de la ferveur et du spectacle.

| Et puis, il y a surtout l’imposante cathédrale Santa Maria, en grès rose, dont une tour a été reconstruite après le terrible tremblement de terre de Lisbonne en 1755, estimé à 9 sur l’échelle de Richter. Il décima Lisbonne, le nord de l’Espagne et le Maghreb, faisant plus de 100’000 morts. C’est un merveilleux mélange de styles gothique tardif, Renaissance, baroque et néoclassique. Sa structure intérieure est essentiellement gothique. Elle fut construite sur la cathédrale romane du XIème siècle et une deuxième structure romane tardive commencée du XIIIème. Elle prit sa forme actuelle au XVe siècle, conservant certaines parties de la cathédrale romane. La construction dura près d’un siècle, mélangeant le gothique, le style Renaissance et le baroque. La façade principale a été commencée à la fin du XVIIe siècle dans le style baroque espagnol avec trois portes. |

|

|

| La façade principale ouest a marqué le triomphe du baroque de León. Achevée au début du XVIIème siècle, elle ressemble à un grand retable baroque en pierre. Elle s’articule à l’imitation de la façade occidentale gothique de la cathédrale de León avec trois portails richement sculptés et flanquée de deux tours, qui sont reliées au corps central par d’élégants arcs-boutants sculptés avec grâce. Les deux tours offrent différentes nuances allant du vert au rose. La façade est surmontée de tourelles et de pinacles, comme à León, mais adaptée au style baroque. Dans la niche centrale de la façade se trouve une image de l’Assomption. Sur le fronton juste au-dessus de cette niche se trouve une image de Santiago. Des trois portes de la façade, le portique central occupe un espace beaucoup plus important. L’arc est encadré par des colonnes, et sous celui-ci se trouve une voûte avec des scènes sculptées de l’Évangile. |

|

|

| L’intérieur se divise en trois nefs, d’une très grande hauteur. Curieusement, pour une église espagnole, l’intérieur est dépouillé, sobre, si ce n’est le maître-autel qui rutile d’ors et de bronzes. |

|

|

| L’église contient aussi un cloître et un petit musée d’art religieux, tous deux d’une grande sobriété. |

|

|

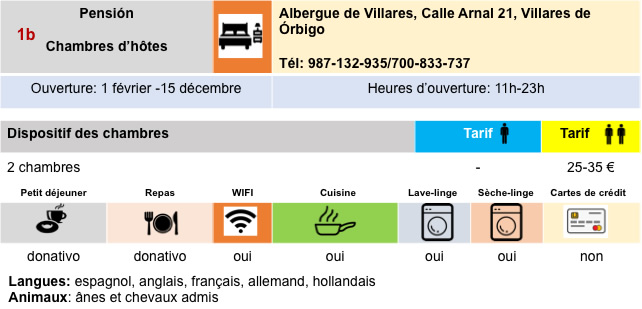

Logements

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

|

Etape suivante : Etape 4: De Astorga à Rabanal del Camino |

|

|

Retour au menu 2 |

>

>

/td>

/td>