A travers la Maragateria

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du Camino. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-astorga-a-rabanal-del-camino-par-le-camino-frances-117303011

Ce n’est évidemment pas le cas pour tous les pèlerins d’être à l’aise avec la lecture des GPS et des cheminements sur un portable, et il y a encore en Espagne de nombreux endroits sans connexion Internet. De ce fait, vous pouvez trouverez bientôt sur Amazon un livre qui traite de ce parcours.

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

Vous aurez peut-être dégusté à Astorga le cocido maragato, la vedette de la gastronomie locale. Aujourd’hui, il vous faudra digérer tout cela. L’étape vous conduit donc à travers la Maragateria jusqu’à Rabanal del Camino, encore un lieu de légende du Camino francés. La Maragateria, ce n’est pas que de la cuisine locale et de délicieuses pâtisseries très sucrées et confiturées que sont les mantecadas. C’est aussi un patois et une culture. Jadis, les hommes portaient de larges pantalons bouffants, une grande ceinture, des chemises blanches, des jarretières rouges et un grand chapeau. Les femmes portaient aussi des chapeaux, des manteaux en dentelle, de lourdes jupes noires et des boucles d’oreilles.

Les origines du nom Maragato sont obscures. Selon la tradition, les Maragatos pourraient remonter au VIIème siècle, lorsque le roi Mauregato et ses partisans se sont isolés dans cette région reculée lors des invasions arabes. Mauregato était aussi le nom d’un célèbre roi des Asturies, du VIIIème siècle, peut-être le fils d’une captive maure. Une autre explication est que les Maures qui ont envahi l’Espagne se sont mariés avec des Goths (Gotos), donnant naissance à des enfants qui n’étaient ni Maures ni Goths, mais maurogotos.

Le voyage vous amènera progressivement vers les contreforts des Montess du León. C’est encore une étape magnifique, même si la plus grande partie du parcours se passe sur une nouvelle “senda de peregrinos”, “ruta de de peregrinación”, si communes au chemin espagnol. Mais ici, ce n’est pas la monotonie du parcours que vous avez connu sur la N-120. Vous avez laissé derrière vous les céréales et les mais à perte de vue de la Meseta. Vous allez dorénavant progresser dans un paysage de montagne. Certes, vous n’allez pas escalader des pics vertigineux, ou vous aventurer dans des vallées profondes. Au menu, vous aurez plutôt des crêtes arrondies, dans une végétation souvent fruste, où prolifèrent les petits chênes. Le parcours est émaillé de villages de pierre, qui ont failli disparaître à la fin du siècle dernier. La Maragateria était un pays de muletiers, un peu comme une caste de paysans et de marchands qui écoulaient leurs produits, ici et dans une grande partie de l’Espagne. Le chemin de fer les a tués. Mais, aujourd’hui ils ont retapé leurs villages, pour en faire de petits bijoux, et se sont grandement mis au service des pèlerins.

Difficulté du parcours : Les dénivelés (+315 mètres/-20 mètres) sont à nouveau très faibles. Pourtant, vous aurez le sentiment que le parcours est beaucoup plus pentu que cela. Le parcours monte un peu, mais il y a de nombreux passages quasi à plat.

Aujourd’hui les chemins ont nettement la priorité, comme il est de rège en Espagne. Depuis León, de très nombreux passages sur les routes peuvent se pratiquer sur une bande de terre, plus ou moins large le long de la route. Ici, ce sont souvent de vrais chemins au bord des routes, comme le sont toutes les “senda de peregrinos”:

Aujourd’hui les chemins ont nettement la priorité, comme il est de rège en Espagne. Depuis León, de très nombreux passages sur les routes peuvent se pratiquer sur une bande de terre, plus ou moins large le long de la route. Ici, ce sont souvent de vrais chemins au bord des routes, comme le sont toutes les “senda de peregrinos”:

- Goudron : 4.8 km

- Chemins : 15.2 km

Nous avons fait le parcours depuis León en automne, dans un temps assez clément, contrairement à la première partie du parcours, faites sur un sol détrempé, le plus souvent dans la boue collante.

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les “vrais dénivelés”, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Voici un exemple de ce que vous trouverez. Il suffit de prendre en compte la couleur pour comprendre ce qu’elle signifie. Les couleurs claires (bleu et vert) indiquent des pentes modestes de moins de 10%. Les couleurs vives (rouge et brun foncé) présentent des pentes abruptes, le brun dépassant 15%. Les pentes les plus sévères, supérieures à 20-25%, très rarement plus, sont marquées de noir.

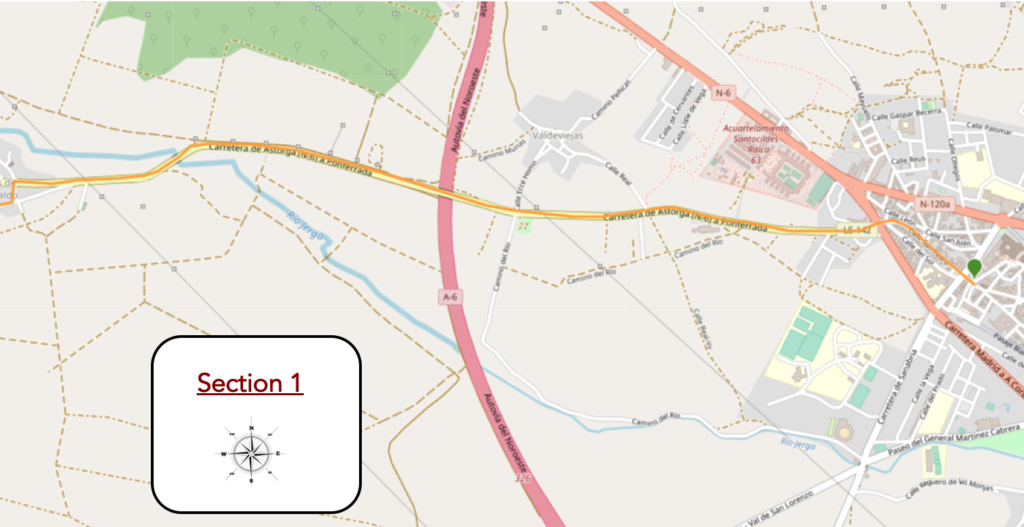

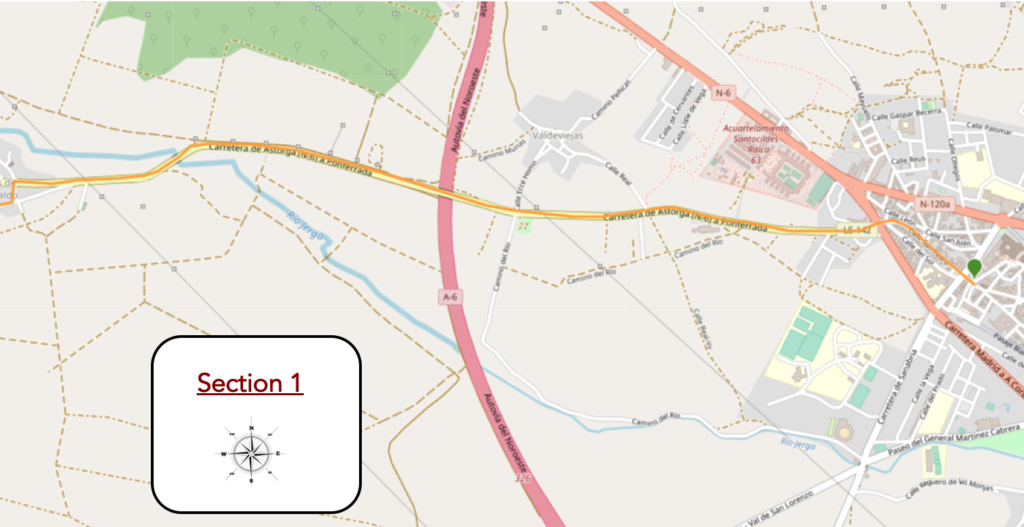

Section 1 : Départ pour une nouvelle “senda de peregrinos”.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucune difficulté.

| Le Camino sort d’Astorga derrière la cathédrale et s’engage dans une rue étroite. |

|

|

| Plus loin, Il traverse des rues plus importantes en périphérie… |

|

|

| … passe devant une église moderne et descend sur le trottoir vers la sortie de la ville. |

|

|

| Il va progresser assez longtemps sur le trottoir sous les érables. |

|

|

| Devant vous apparaît le village de Valdeviejas, mais le Camino n’y va pas. |

|

|

| Il continue de progresser sous les érables… |

|

|

| …avant de trouver le petit ermitage de Ecce Homo au bord de la route. L’actuel ermitage del Ecce Homo date du XVIème siècle, construit à côté d’un ancien puits. Il était à l’origine dédié à San Pedro (Saint-Pierre). Cependant, selon la légende, une femme qui se dirigeait vers Saint-Jacques-de-Compostelle s’est arrêtée au puits pour puiser de l’eau, et malheureusement son fils est tombé dans le puits. Lorsque la mère a prié Ecce Homo, l’eau est montée, sauvant le garçon. Par conséquent, le nom du sanctuaire a été changé en Ecce Homo. La chapelle a été reconstruite au XVIIIème-XIXème siècle.

C’est toujours un moment de recueillement pour les pèlerins, l‘occasion de se faire tamponner le “credencial” et de glisser quelques piécettes dans la crousille, pour remercier l’orateur de ses services. Quand c’est ouvert, ce qui est le cas ici. |

|

|

| Après l’ermitage, le Camino se dirige et passe sur l’autoroute. Ici, c’est l’A6, l’Autovia del Nordeste. L’Espagne est servie par un très grand nombre d’autoroutes. |

|

|

| Le Camino reste encore quelques moments sur la route…. |

|

|

| …avant de s’engager sur une nouvelle “senda de peregrinos”, “ruta de de peregrinación”, si communes au parcours espagnol. |

|

|

| Ici, nous avons définitivement quitté la N-120. Mais avons-nous gagné au change ? Maintenant c’est la LE-142. |

|

|

| Nous sommes maintenant à 260 kilomètres de Santiago et depuis ici les bornes jacquaires vont se présenter à chaque intersection. C’est à la fois encourageant, mais aussi décevant de constater que l’on ne progresse pas vite. |

|

|

| Les peupliers noirs et les chênes de toutes variétés vous accompagnent dans votre voyage. |

|

|

| En fait, c’est ici une double piste et on voit les pèlerins choisir la voie où les petits cailloux heurtent moins les semelles. |

|

|

| Plus loin, le Camino passe de l’autre côté de la LE-142 et la quitte. |

|

|

| Il traverse le Rio Jerga et se dirige vers Murias de Rechivaldo. |

|

|

| C’est sur un chemin de terre ocre, parallèle à la route qui mène au village, que le Camino gagne le village sous les érables. |

|

|

| Le village ne ressemble pas aux villages pauvres que nous avons souvent rencontrés jusqu’ici en Castille. La rue est large, le trottoir propre, le long de demeures plutôt cossues.

Murias de Rechivaldo est un village qui fournissait des mules et des charretiers à toute la région. L’origine du nom particulier vient du mot muria, qui était un tas de pierres, une sorte de jalon que les anciennes tribus asturiennes utilisaient pour délimiter les territoires. Rechivaldo était sans doute le nom d’un propriétaire wisigoth de cette région, venu dans cette région pour fuir la domination arabe, qui s’illustra contre les Arabes. Son courage fut si grand que ces terres sont devenues la “terre de Rechivaldo” et Murias de Rechivaldo devint une devise de la reconquête chrétienne. |

|

|

|

|

L’église de San Esteban, de style néoclassique du XVIIIe siècle, possède un beffroi typique de la région. Il y a un escalier extérieur qui mène au beffroi. Comme c’est également assez courant dans la région, il y aura sans doute un nid de cigognes au sommet du beffroi.

Section 2 : Quelques ondulations sur la “senda de peregrinos”.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans problème, même si le parcours monte sans cesse de manière imperceptible.

| Le chemin traverse et quitte le village, pour retrouver rapidement le chemin de terre. Le paysage va changer. Le sol de ces crêtes n’est pas très bon pour l’agriculture. On pratique plutôt l’élevage, mais vous ne verrez pas beaucoup de moutons et de vaches sur le parcours. |

|

|

| Vous entendez souvent derrière vous grésiller le gravier. Ce sont les cyclistes qui font le chemin, souvent avec un paquetage minimum. Les compagnies de transport de bagages sont très actives sur le chemin espagnol. |

|

|

| Ici vous avez le choix entre la terre ocre ou le gravier gris. Mais, quel que sera votre choix, le chemin n’est pas lisse. |

|

|

| Le chemin monte, mais de façon imperceptible. C’est une agréable balade entre les buissons, les églantiers, les herbes rôties par le soleil, avec parfois des peupliers nains ou des chênes rabougris, le plus souvent des chênes verts. |

|

|

Parfois passent des cyclistes lourdement chargés, de vrais pèlerins en quelque sorte.

| Le Camino rectiligne continue son bonhomme de chemin dans cette douce nature… |

|

|

| … avant d’arriver à une intersection avec la LE-142. Ici, ce sera dorénavant la LE-6304 qui va vous accompagner. Les routes ne vous laissent rarement voyager seuls sur le Camino francés. Au fur et à mesure que le Camino monte le long des crêtes, la végétation se transforme en chênes, bruyère, buissons et thym sauvage. Un peu plus loin, la rigueur du climat élimine complètement les arbres, ne laissant que des broussailles rugueuses, presque impénétrables. |

|

|

| Alors, la pente se fait un peu plus soutenue sur le chemin de gravier au bord de la route. A leur habitude, les organisateurs du parcours espagnol ont multiplié les panneaux pour signaler de potentiels dangers, qui en fait n’existent pour ainsi dire jamais. |

|

|

| Peu après, le chemin dodeline dans la végétation fruste. Il n’y a pas de cultures ici, seulement quelque chose qui ressemble à une vaste lande. Dans toute cette région, les buissons ressemblent souvent à des genêts, mais en fait les vrais genêts à balais sont assez rares. Ce sont le plus souvent des espèces de cyprès, des variétés de cytises, de lavandes ou d’artémises, et encore de nombreuses autres herbes connues seulement par les botanistes, professionnels ou amateurs éclairés. |

|

|

| De manière épisodique, quelques véhicules passent sur la route, peut-être pour justifier la présence des panneaux. |

|

|

| Au sommet de la douce montée, on devine le village de Santa Catalina de Samoza devant soi. |

|

|

Section 3 : Quelques nouvelles ondulations sur la “senda de peregrinos”.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucune difficulté.

| Vous avez toujours le choix de marcher sur le gravier, sur les petites pierres qui roulent sous vos pieds, ou sur la terre ocre caillouteuse. Peu après, le chemin passe près d’une aire de pique-nique. |

|

|

Votre regard embrasse toujours une colline aussi vaste que sauvage.

| Petit à petit, le chemin se rapproche de Santa Catalina de Samoza. Le village est un autre village Maragato typique de la région, dans sa disposition, ses maisons typiques de muletiers. Au Moyen-Âge, le village était connu sou le nom de “Verger de l’Hôpital”, à cause de la présence d’un hôpital pour pèlerins qui était baptisé ainsi. Puis, le village prit le nom de Santa Catalina, puisque c’était le nom originel de l’église, dédiée à Sainte Catherine d’Alexandrie, autour de laquelle s’articulait le village. Cependant, l’église paroissiale est aujourd’hui dédiée à Santa María. Comme beaucoup de villages de cette région, il porte le suffixe Somoza, du latin sub montia (sous la montagne). À l’époque romaine, ce nom était donné à toute la région. L’appeler la Maragatería est une invention relativement moderne. |

|

|

| Une allée, le long des murets de pierres sèches, mène au village. Ce sont les premiers murs de pierre que l’on voit depuis fort longtemps. Le village ne compte qu’une cinquantaine d’habitants, sans doute tous dévolus au service de pèlerins. |

|

|

Il y a souvent foule ici dans les bars de ce charmant village. Le lieu a une grande réputation d’accueil jacobéen, avec une hospitalité rare. Il y avait ici au Moyen-âge des hôpitaux pour pèlerins, aujourd’hui disparus. Il demeure même un établissement de secours avec pansements à disposition. Le village est encore un exemple du “pueblo-camino” construit autour d’une rue principale, la Calle Real.

| Une belle église de pierres brutes, avec un clocher se dresse au bord de la rue principale. Fermée à notre passage, on sait qu’on y trouve une image de San Blas, le saint patron du village. L’église date du début du XVIIIème siècle. Elle possède un clocher et un porche au-dessus de l’entrée, tous deux typiques de la région. |

|

|

| Ce village, comme les autres de la région, était promis à une mort certaine. Mais le Camino a pris de l’essor depuis une vingtaine d’années. Alors, on a retapé les maisons délabrées, de sorte qu’aujourd’hui les ruines ont presque disparu et que l’on trouve de magnifiques maisons de pierre, parfois ornées de fleurs. Les maisons basses en pierre ont des toits d’ardoise extraite localement, même si certaines avaient à l’origine des toits de chaume. Les fenêtres de ces maisons sont minuscules pour conserver la chaleur. On y voit parfois des balcons en surplomb, protégeant l’entrée de la canicule d’été et de la neige en hiver. Car le climat est rude dans la vallée. Parfois, une grosse pierre posée près de la porte d’entrée sert de banc. |

|

|

| Le Camino sort du village sur la LE-6304… |

|

|

| … avant de s’engager sur une nouvelle “senda de peregrinos” dont les pèlerins raffolent. |

|

|

| Ici, un local a monté son petit commerce où il essaie avec difficulté d’écouler quelques bâtons de pèlerins de bois, qui ne sont bientôt plus que des reliques sur les Chemins de Compostelle. |

|

|

| Les bornes jacquaires défilent alors sur une longue rectiligne qui musarde, avec en arrière-fond les montagnes du León, qu’il faudra bien franchir un jour. |

|

|

| L’herbe brûlée moutonne à l’infini. Le Camino déroule son tapis uniforme dans une immensité qui donne parfois le vertige. |

|

|

| N’imaginez pas qu’ici ce n’est qu’un paysage de rocailles, d’herbes échevelées, de chênes de toutes espèces ou de cynorhodons. Il doit aussi y avoir quelques maigres cultures, comme le suggère parfois un portail sur la route. On n’imagine guère que ces portes cachent des résidences secondaires. |

|

|

| Comme le chemin reste toujours dédoublé entre le gravier et la terre ocre, les cyclistes préfèrent la terre battue qui semble être moins périlleuse pour les boyaux des bicyclettes. |

|

|

| Plus loin, la végétation est plus présente, représentée surtout par des chênes verts, les encinas des espagnols. |

|

|

| Parfois, des pèlerins, ou plutôt des sportifs vous dépassent et disparaissent devant vous. Ceux-là, souvent maigres à l’os, ont tous les âges. On le répète encore ici. Ces sportifs-là, vous les retrouverez plus loin, attablés à une terrasse. Par contre, si le cas se présente avec un pèlerin portant un gros sac, celui-là, il y a peu de chance de le revoir un jour. |

|

|

| Plus loin, encore une borne jacquaire pour signaler que le chemin continue tout droit. Est-ce-ce vraiment une surprise ? |

|

|

Section 4 : Encore et toujours sur la “senda de peregrinos”.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans problème, même si le parcours monte sans cesse de manière imperceptible.

| Plus loin, on aperçoit plus de champs cultivés, au milieu de la lande. On approche de El Ganso. |

|

|

| Bientôt on aperçoit le village. Ici, depuis une éternité maintenant, paissent des vaches, dont certains spécimens pour une fois ne s’indiffèrent pas du pèlerin qui passe. Un espagnol de passage nous a dit que selon lui, ces vaches étaient de la race Asturiana, des cousines de la race Aubrac, en France. Mais, il ne pouvait exclure que dans le nombre, il y avait aussi quelques vaches Rubia Gallega, des cousines de la Limousine française. Nous n’avons pu le contredire, n’ayant aucune expertise des vaches espagnoles. Dans le Nord de l’Espagne, dans les Asturies, en Cantabrie et en Galice coexiste une bonne dizaine de races de vaches, inconnues en France ou en Suisse. Quoi qu’il en soit, les espagnols qui aiment les cornes, conservent à leurs vaches leurs apanages, ce qui nous change des Holstein, ces vaches qui ne sont plus que des tétines pendantes, écornées pour la vie. |

|

|

|

|

| Mais, de la poésie des vaches, la plupart des pèlerins s’en soucie comme de sa première culotte. Ils passent ici, sans même leur jeter un regard. Ils ont autre chose à faire. Les vaches, cela se trouve en boucherie, non ? |

|

|

| Plus loin, le Camino quitte la route LE-6304, monte dans le village entre les murets de pierre. El Ganso signifie oie. Au XIIème siècle, le village avait une petite église et un hôpital de pèlerins, Hospital de San Justo, dirigé par des bénédictins clunisiens. Un petit monastère y fut fondé au XIIIème siècle. Il ne reste rien de l’un ou de l’autre. |

|

|

| El Ganso est la sœur jumelle de Santa Catalina de Samoza, avec la même histoire, la décrépitude suivie de la résurrection grâce au Chemin de Compostelle. De nombreuses maisons d’El Ganso étaient des maisons aux toits de chaume, des maisons de muletiers. Certaines maisons ont encore les toits de chaume traditionnels. Beaucoup d’entre elles possèdent de nos jours des toits recouverts de tuiles ou d’ardoises, beaucoup plus faciles à entretenir. |

|

|

| Le village possède aussi une église modeste, en pierre, du XVIème siècle, l’église paroissiale de Santiago, avec un clocher ajouré typique de la région, et des cloches. Selon une ancienne légende locale, l’apôtre Jacques lui-même aurait célébré des messes ici. Construite dans un mur extérieur se trouve une pierre funéraire médiévale en forme de croix, peut-être d’un cimetière de pèlerins près du village. |

|

|

| A la sortie du village, le Camino retrouve la “senda de peregrinos”, le long de la route LE-6304. |

|

|

| Ici, le paysage est plus agricole qu’auparavant, avec la présence de nombreux champs cultivés. |

|

|

| Plus loin, le chemin, toujours aussi caillouteux, fait halte près d’une place de pique-nique, négligée par les pèlerins, comme souvent. |

|

|

| Depuis la croix sur la place de pique-nique, le chemin repart le long de la route. Sur cette sente de gravier, les chênes offrent un beau contraste. Il n’y a pour ainsi dire que des chênes capables de pousser sur cette terre ingrate. |

|

|

| Parfois, le Camino se prend des airs de marathon. Ici un groupe de marcheurs espagnols n’a qu’une hâte : gagner l’arrivée. Alors, ils avancent sur la route, les cailloux leur limitant la vitesse. C’est incroyable comme les espagnols parlent fort, lorsqu’ils cheminent en groupes. Pour peu, on devrait les entendre jusqu’au fond de l’Andalousie. Si les américains se mêlent au concert, ce qui arrive, alors on n’entend même plus le bruit de ses pas qui crissent sur le gravier. |

|

|

| Plus loin, le Camino atteint une grande forêt de pins élancés, qu’il va longer sur près d’un kilomètre. |

|

|

Section 5 : Une halte au beau village de Rabanal del Camino.

Aperçu général des difficultés du parcours : des pentes parfois plus importantes, mais rien de très difficile.

| Ici, la forêt de pins est d’une beauté redoutable, un paradis perdu à ciel ouvert. |

|

|

| On apprend bientôt de la borne jacquaire que l’on est à 246 kilomètres de Santiago. Une paille quoi ! Surtout pour les pèlerins qui viennent du nord de la Pologne ou de l’Allemagne. |

|

|

| Peu après, le Camino arrive à un carrefour de routes. Ici, une marchande ambulante vend ses créations au bord de la route. Nous sommes au lieudit Ponte de Panote, où coule discrètement le Rio de Rabanel Viejo. |

|

|

| Alors, le Camino abandonne la “senda de peregrinos”, le long de la route LE-6304, pour une petite récréation dans le sous-bois. |

|

|

| Le chemin monte de manière soutenue dans les chênes. C’est un instant suspendu, comme une carte postale de sérénité et de sauvagerie à la fois. |

|

|

| Au fur et à mesure que l’on monte, le paysage devient plus grandiose et solitaire, et les semelles roulent sur les pierres. |

|

|

| Au sommet de la montée, le chemin rejoint la “senda de peregrinos”, le long de la route. |

|

|

| Peu après, le chemin s’écarte un peu de la route pour traverser un sous-bois de chênes. |

|

|

| Puis, en ressortant du bois, il retrouve et longe la “senda de peregrinos”, jusqu’à trouver une petite route, qui est la direction de l’héliport de Rabanal. |

|

|

| C’est alors à nouveau un trajet qui se prolonge le long de la route… |

|

|

| …pour arriver vers les premières maisons de Rabanal del Camino. Au bar, il y a du monde et des discussions à haute voix, comme c’est devenu l’apanage du Chemin de Compostelle. |

|

|

| A côté du bar, c’est plus religieux. C’est l’ermitage du Bendito Cristo de la Vera Cruz, un temple baroque du XVIIIe siècle où est vénérée une image du Christ crucifié. Fermée souvent, comme c’est l’habitude, surtout aux heures de la sieste. Aujourd’hui, la chapelle préside au cimetière. |

|

|

| En suivant la Calle Real, qui coïncide avec le Camino de Santiago, se trouve le petit ermitage de San José du XVIIIe siècle, le chêne des pèlerins, et une maison où le roi Felipe II aurait passé la nuit lors de son pèlerinage à Santiago. C’est pourquoi cette rue est appelée Calle Real. La pente est rude jusqu’au sommet du village. Comme beaucoup d’autres villages de cette région, le village est un “pueblo-calle” aménagé le long d’une rue principale. A Rabanal, la rue est pavée.

Les premières références à l’existence de Rabanal del Camino remontent à des événements légendaires comme le mariage d’un chevalier de Charlemagne, avec une princesse sarrasine au VIIIe siècle. Il est certain que le village a eu une tradition séculaire d’accueil des pèlerins avant qu’ils n’empruntent le chemin escarpé qui monte et traverse les Montes de León. On pense que les Templiers y ont maintenu une garnison dès le XIIème siècle, pour protéger les pèlerins traversant le col jusqu’à Ponferrada. Rabanal a peut-être servi d’avant-poste aux Templiers de Ponferrada. Le village est inclus dans le Codex Calixtinus comme la fin de l’étape du Camino qui commence à Astorga. Traditionnellement, c’était la dernière halte avant la pénible traversée des Montes de León, dangereuse à cause des loups et des bandits. |

|

|

| Ce village était mort en1980, quand des anglais ont installé ici un premier gîte. Et pourtant, Rabanal est citée dans le Codex Calixtinus comme une étape importante. Au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, Rabanal est un bastion maragato, donc un village de muletiers. Puis, le déclin des muletiers, nous l’avons dit dans l’étape de Astorga, entraîna un mouvement migratoire vers les villes. Rabanal passa de plus de 200 habitants en 1960 à seulement 40 en 2000. Depuis les anglais, le village s’est complètement transformé avec des maisons de pierre retapées, des bars et des “albergue” en abondance. C’est si plaisant ici, que même si les pèlerins pour la très grande majorité ne savent rien du Codex Calixtinus ou n’en ont cure, ils s’arrêtent ici pour passer la nuit. La vie est ainsi faite. Un peu de publicité, des fonds européens, et une reconnaissance par l’UNESCO comme Chemin Universel, et l’affaire est dans le sac. Vive le Compostelle espagnol. Comme le Chemin de Compostelle perd progressivement son âme, on s’interroge de savoir si un jour, on ne pourrait pas transposer tout ce commerce au Kamtchatka. Évidemment, il n’est nulle question de faire de la morale ici. Les gens vont sur le Chemin de Compostelle, pour leurs raisons personnelles. Et il n’y a rien à reprocher à ce propos. C’est leur plaisir et leur droit. |

|

|

|

|

| Sur le haut du village se dresse l’église paroissiale de Nuestra Señora de la Asunción, avec son abside romane du XIIème siècle, surmontée d’un clocher élancé du XVIIème siècle, et d’une horloge. Elle est d’origine templière. |

|

|

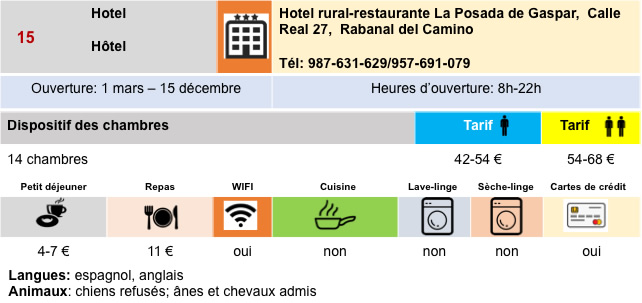

Logements

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

|

Etape suivante : Etape 5: De Rabanal del Camino à El Acebo |

|

|

Retour au menu 2 |

Aujourd’hui les chemins ont nettement la priorité, comme il est de rège en Espagne. Depuis León, de très nombreux passages sur les routes peuvent se pratiquer sur une bande de terre, plus ou moins large le long de la route. Ici, ce sont souvent de vrais chemins au bord des routes, comme le sont toutes les “senda de peregrinos”:

Aujourd’hui les chemins ont nettement la priorité, comme il est de rège en Espagne. Depuis León, de très nombreux passages sur les routes peuvent se pratiquer sur une bande de terre, plus ou moins large le long de la route. Ici, ce sont souvent de vrais chemins au bord des routes, comme le sont toutes les “senda de peregrinos”: