Dans la splendeur de la nature sauvage de Galice

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

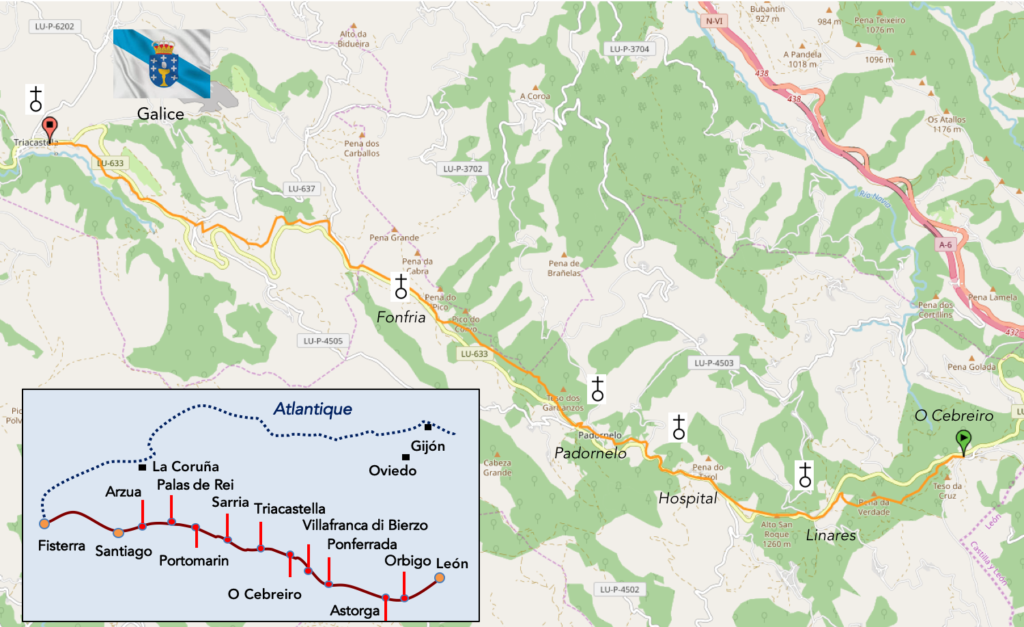

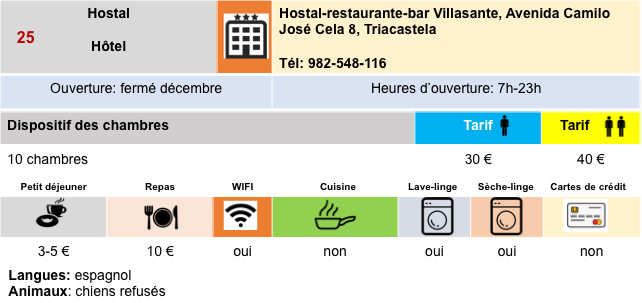

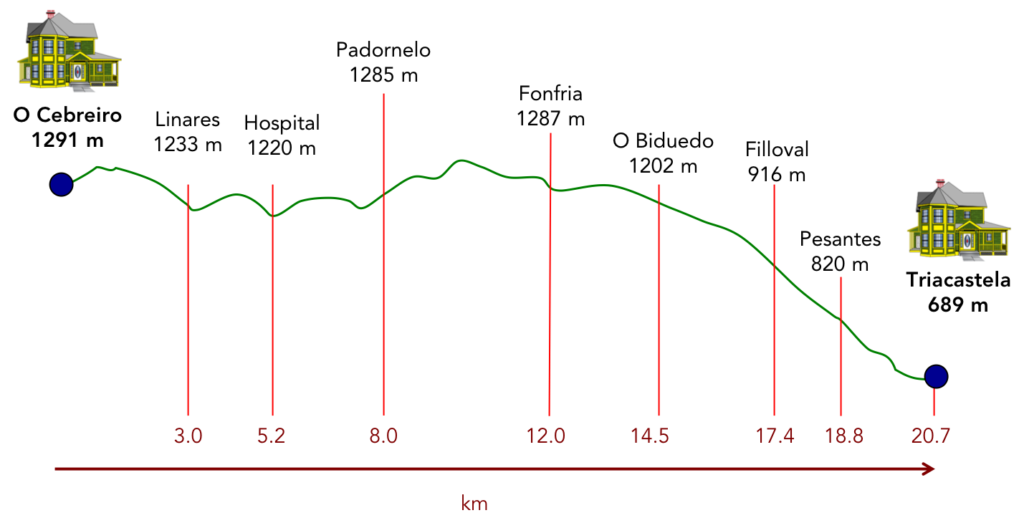

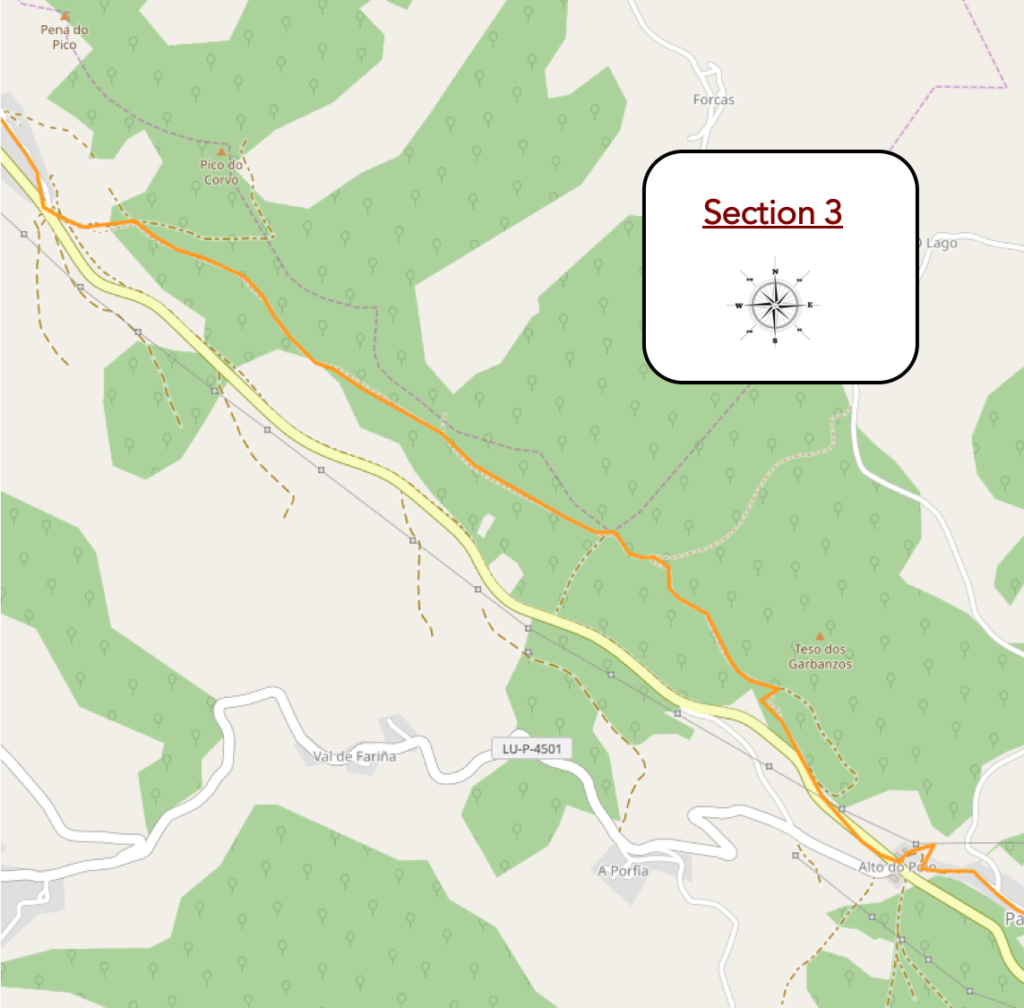

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du Camino. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-o-cebreiro-a-triacastela-par-le-camino-frances-43324277

Ce n’est évidemment pas le cas pour tous les pèlerins d’être à l’aise avec la lecture des GPS et des cheminements sur un portable, et il y a encore en Espagne de nombreux endroits sans connexion Internet. De ce fait, vous pouvez trouverez bientôt sur Amazon un livre qui traite de ce parcours.

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

Après la chute de l’Empire romain, la Galice entra dans une période d’instabilité favorisée par l’invasion des peuples germaniques. Les premiers à s’installer furent les Souabes, qui affrontèrent plus tard les Wisigoths pour le contrôle du territoire. Après la domination wisigothique, qui constitua le premier royaume de Galice, et le passage des musulmans qui s’implantèrent peu ici, si ce n’est pour collecter des taxes, la Galice passa sous le contrôle du roi des Asturies. C’est au IXème siècle, sous le règne d’Alfonso II d’Asturies, que le supposé sépulcre de l’apôtre St Jacques fut découvert, un fait qui déterminera l’avenir de la Galice et la route de pèlerinage qui s’étendit aux quatre coins de l’Europe. C’est à cette époque aussi qu’Alfonso III chassa les musulmans et prit possession de tout le nord du Portugal et d’une partie de la Castille.

Une lutte féroce pour le trône de Galice commença avec la mort d’Alphonse III le Grand. La Galice passa progressivement sous le contrôle du royaume de León. Le Royaume de Galice perdit son indépendance, en vint même à être divisé en comtés entre plusieurs familles, morcelant le nord du Portugal. Au XIème siècle, le premier archevêque de Saint Jacques de Compostelle ordonna la construction d’une cathédrale pour conserver les restes supposés de l’apôtre Saint Jacques. Puis, au XIIIème siècle, la Couronne de Castille intégra les royaumes de León et de Galice. Bien que son indépendance fût amoindrie, la Galice ne perdit pas son appellation de royaume. Mais, les postes gouvernementaux restèrent occupés par des nobles castillans. Au XIVème siècle, un nouveau conflit de succession rapprocha les royaumes de Galice et du Portugal, les Galiciens préférant être gouvernés par Fernando de Portugal plutôt que par les castillans. Mais, la mainmise du Portugal ne dura pas longtemps, et la Galice retrouva le pouvoir de la Castille. Il y eu alors au XVème siècle, un soulèvement social très important connu sous le nom de révolte d’Irmandiña. Les abus perpétrés par les nobles et l’Église, ainsi que de mauvaises récoltes et des épidémies, poussèrent le peuple, ainsi que la petite noblesse et certains membres du clergé, à se rebeller contre le pouvoir. Le but des attaques n’était pas tant de tuer les seigneurs, mais de détruire tous leurs biens afin de les expulser. C’est pourquoi il reste peu de châteaux médiévaux en Galice et beaucoup d’entre eux ont connu d’importants dommages.

Le royaume de Galice entra donc dans l’ère moderne sous la couronne castillane, bien qu’il tentât à maintes reprises d’avoir une indépendance complète. L’un des phénomènes les plus marquants de l’histoire de la Galice a été la migration massive vers le continent américain. De la fin du XVIIIème siècle jusqu’au XXème, ce fait migratoire se poursuivit. On appelle Royaume de Galice, cette longue période qui va formellement du Vème siècle au XIXème siècle. En 1833, la régente Marie-Christine signa le décret de dissolution du royaume. Alors, la Galice cessa d’être une entité politico-administrative. Néanmoins, elle continua d’évoluer avec ses particularismes culturels, économiques, sociaux et politiques. En 1936, elle vota par referendum un projet d’autonomie, mais ce projet n’eut pas le temps d’être mis en œuvre, à cause de la Guerre civile. Durant la guerre, la Galice se trouva du côté des nationalistes. Pendant la dictature de Franco, natif de Galicie, le statut autonome de la Galice fut annulé, comme le furent ceux de la Catalogne et des provinces basques. Le régime de Franco supprima également toutes les mesures en faveur de la langue galicienne, bien que son usage ne fût jamais interdit. Pendant la dernière décennie de l’ère franquiste, il y eut un renouveau du sentiment nationaliste en Galice. A la mort de Franco, les nouvelles institutions aboutirent au statut d’autonomie, comme pour le Pays basque ou la Catalogne.

Aujourd’hui, c’est une des plus belles étapes du Camino francés, à travers des paysages étourdissants, dans la nature sauvage. On en redemande.

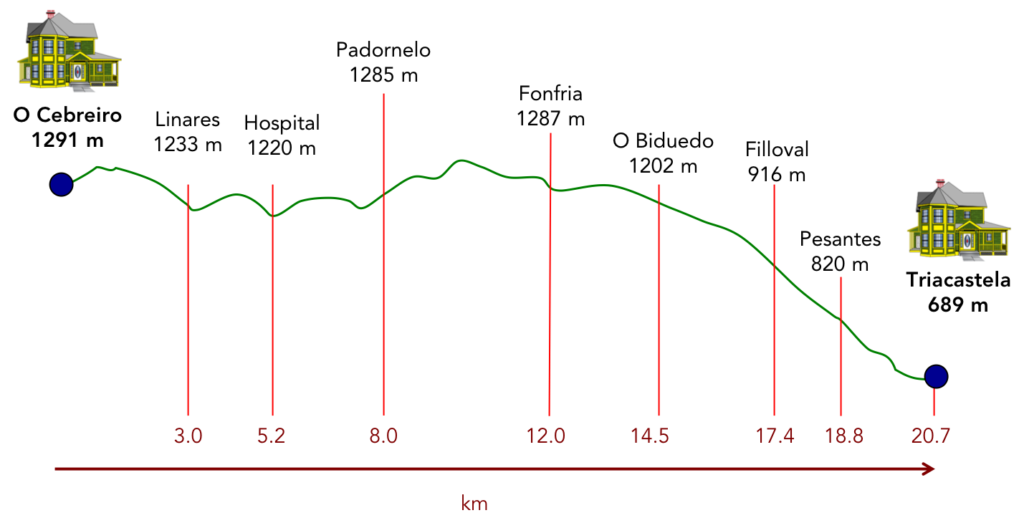

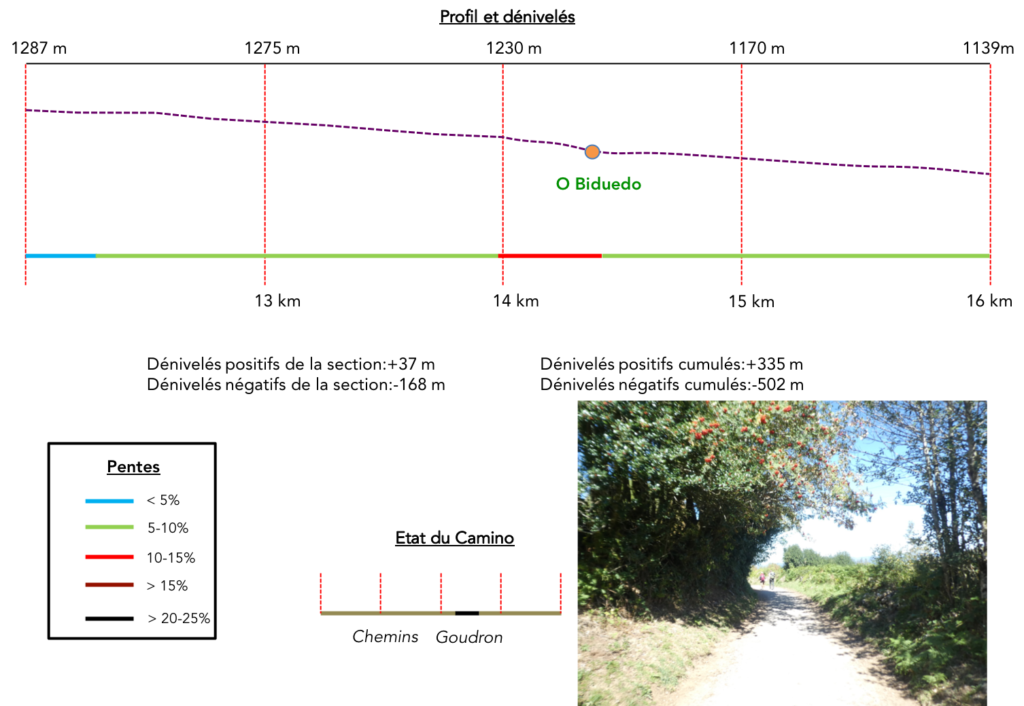

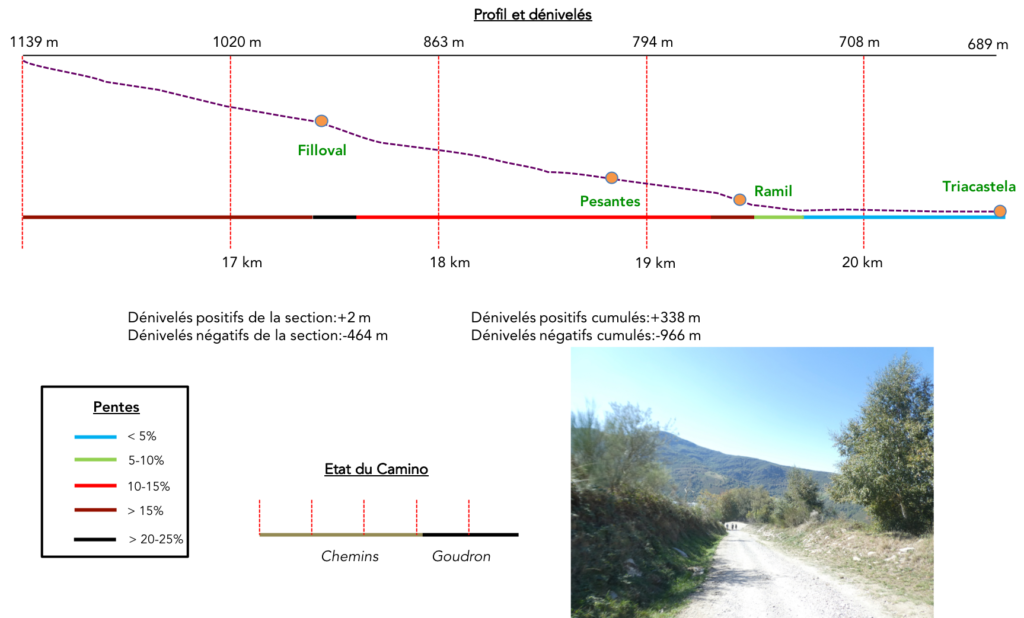

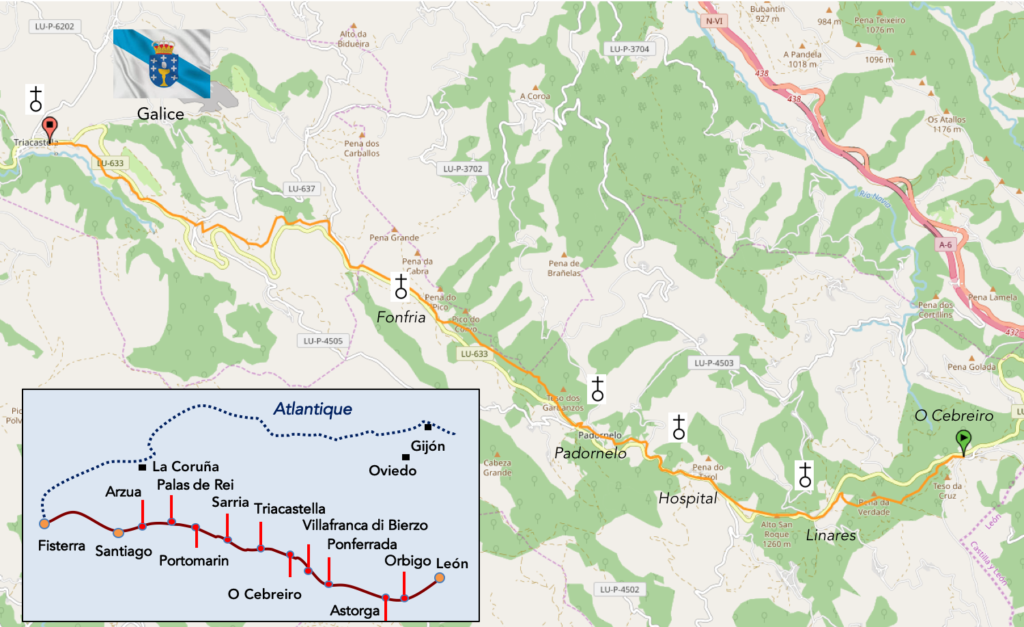

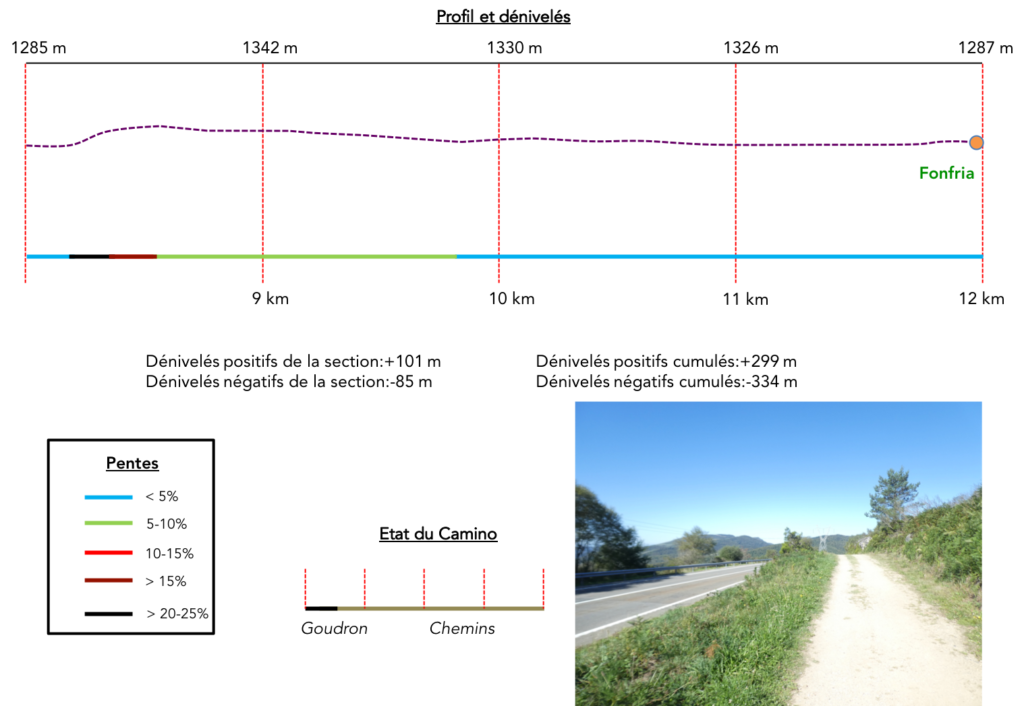

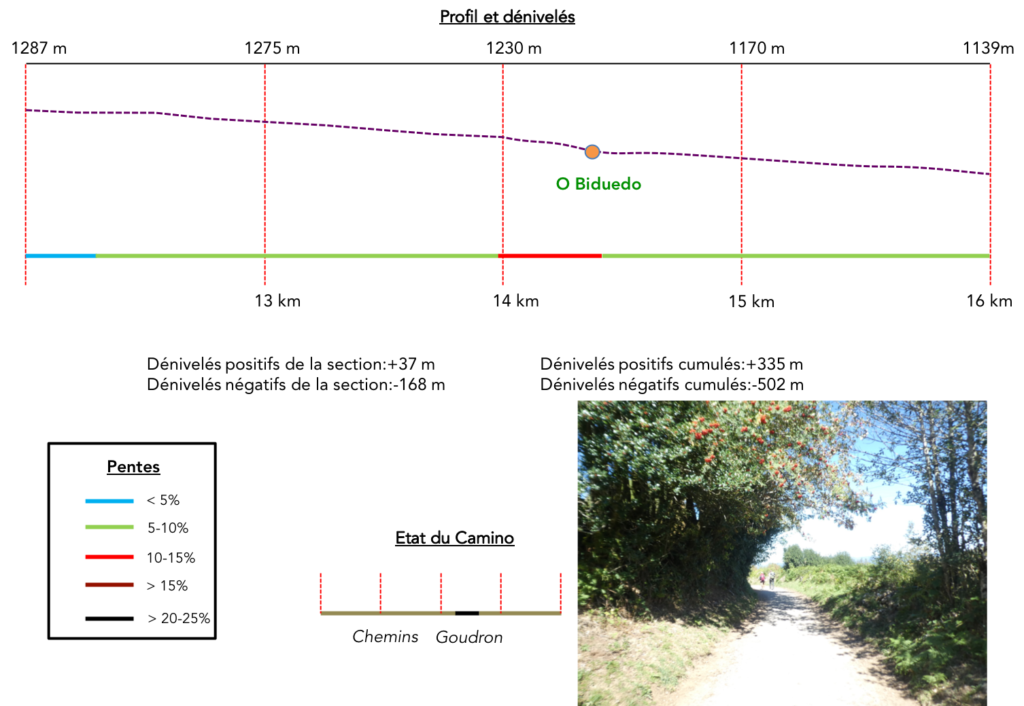

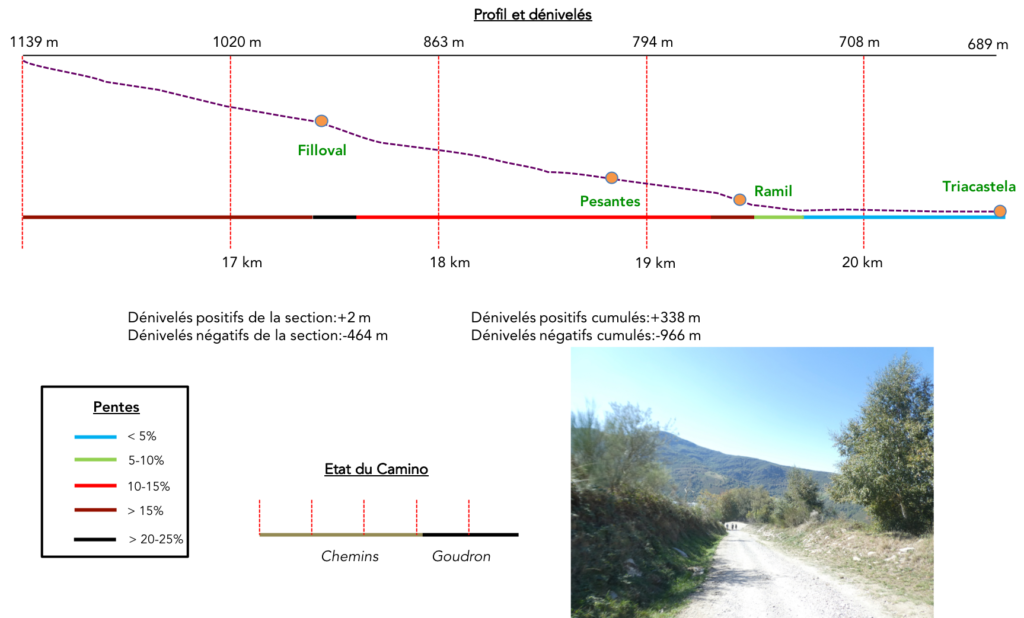

Difficulté du parcours : Les dénivelés aujourd’hui (+338 mètres/-966 mètres) sont très prononcés pour une étape de seulement 20 kilomètres. Le parcours joue les montagnes russes dans les 12 premiers kilomètres. Il y a des buttes sévères, autant en descente qu’en montée, notamment près du hameau de Padornelo. Depuis Fonfria, la descente est progressive pour s’achever de manière plutôt sévère en fin d’étape.

Dans cette belle étape, les chemins sont très nettement à l’avantage du pèlerin :

- Goudron : 3.7 km

- Chemins : 17.0 km

Nous avons fait le parcours depuis León en automne, dans un temps assez clément, contrairement à la première partie du parcours, faite sur un sol détrempé, le plus souvent dans la boue collante.

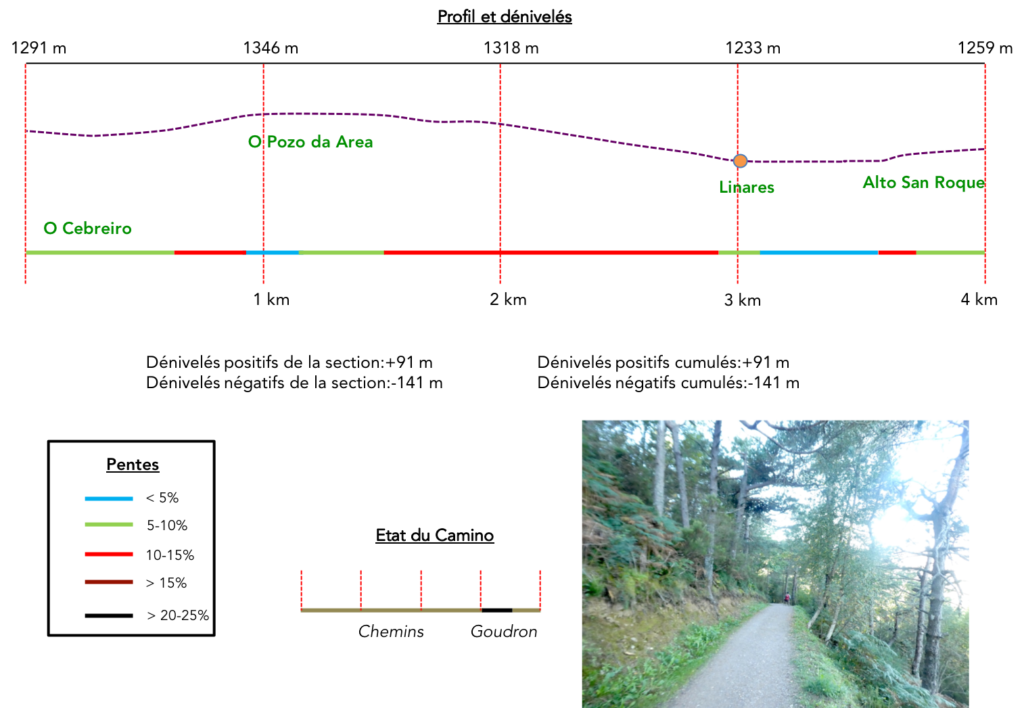

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les “vrais dénivelés”, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Voici un exemple de ce que vous trouverez. Il suffit de prendre en compte la couleur pour comprendre ce qu’elle signifie. Les couleurs claires (bleu et vert) indiquent des pentes modestes de moins de 10%. Les couleurs vives (rouge et brun foncé) présentent des pentes abruptes, le brun dépassant 15%. Les pentes les plus sévères, supérieures à 20-25%, très rarement plus, sont marquées de noir.

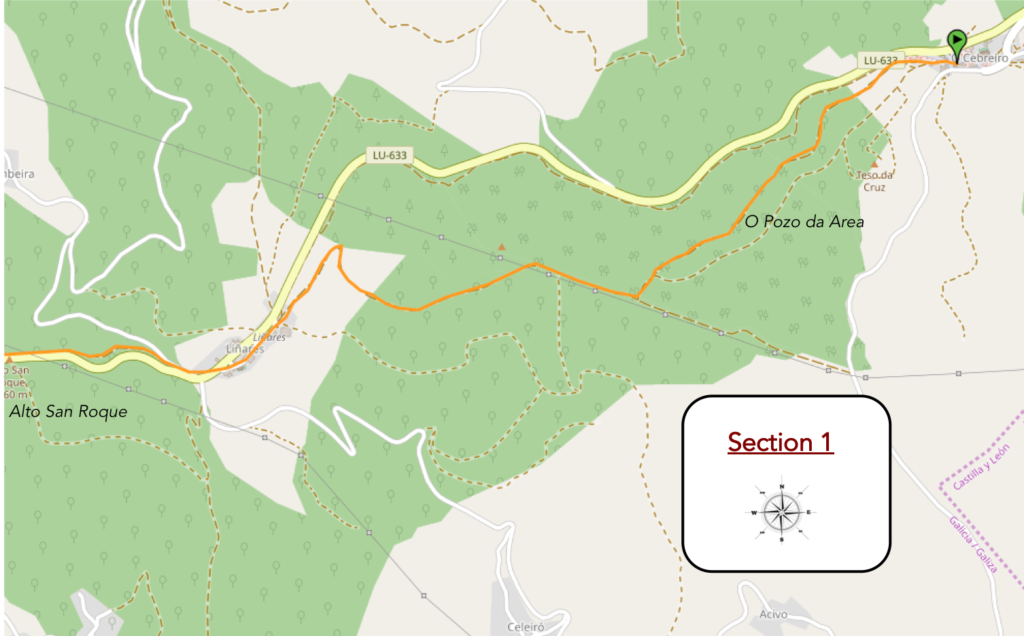

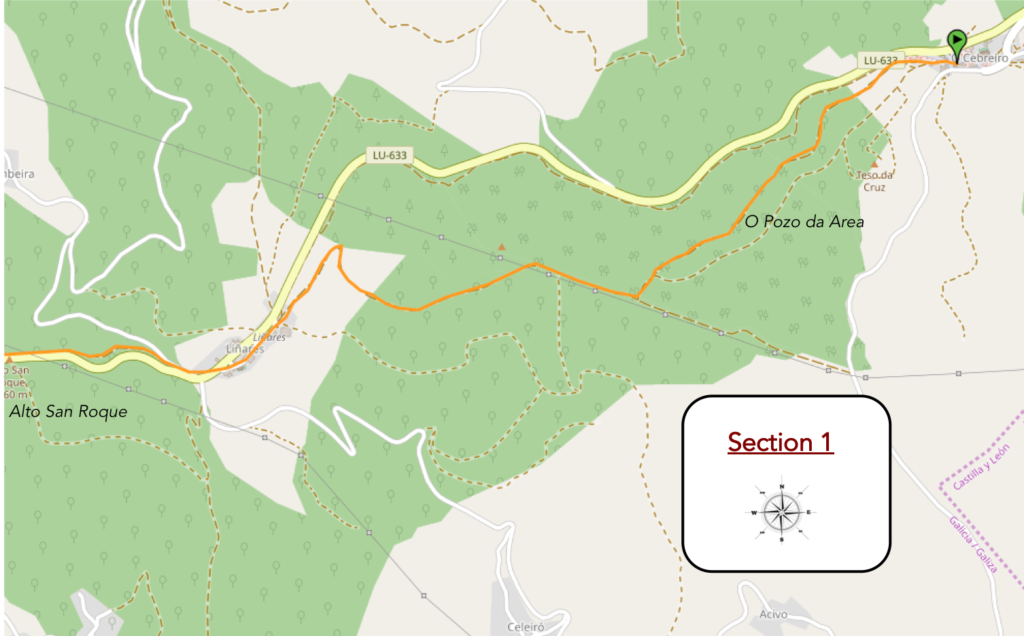

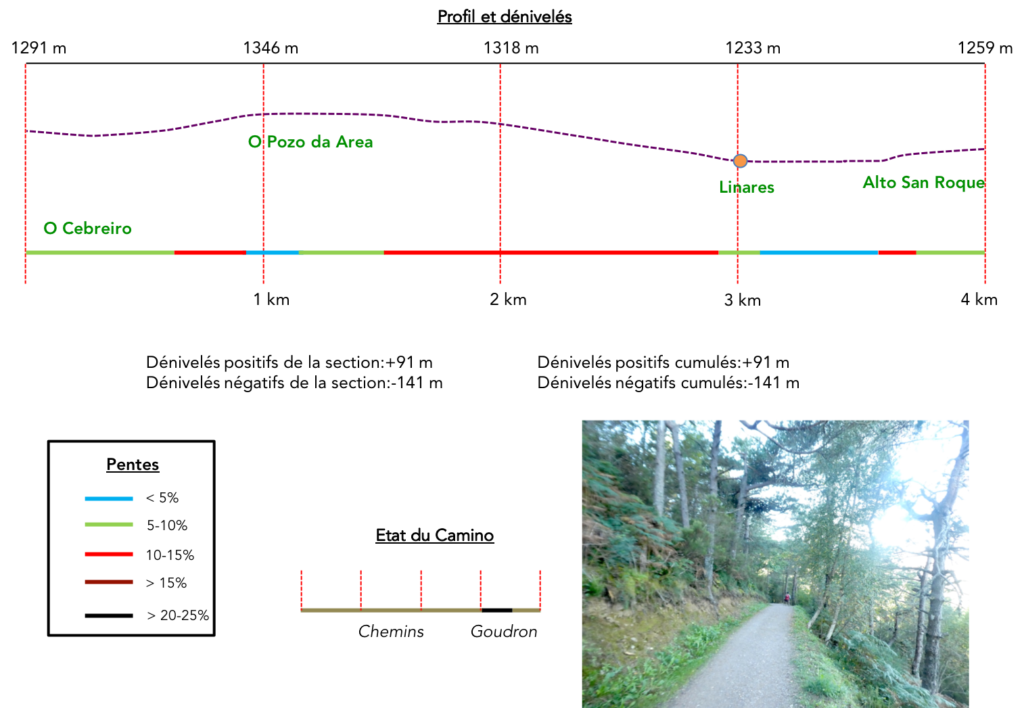

Section 1 : En route pour l’Alto San Roque.

Aperçu général des difficultés du parcours : montagnes russes assez prononcées.

| Ce matin, il fait beau sur la Galice. Le Camino quitte le beau village de O Cebrero sur les dalles. |

|

|

Le chemin s’en va au-dessus de la route du col. Votre regard se perd en-dessous sur les douces collines au-delà des Montes de León. Très loin passe sur des ponts la route nationale que vous aviez emprunté la veille. Vous croyez voir la mer ? Non, ce n’est que du brouillard, si présent dans la région en automne. Généralement, il se dissipe au cours de la journée.

| Ici, certains pèlerins se décident parfois pour la route, mais il faut marcher sur le goudron, car il n’y a pas d’accotement et parfois quelques véhicules circulent. |

|

|

| Ici, la forêt est un mélange de conifères et de feuillus, avec surtout des pins, des peupliers, des chênes et des érables. |

|

|

| En dessous des cyprès sauvages et des buis, passe la route du col. |

|

|

| Plus bas, le chemin en pente douce descend sous les pins majestueux et très torturés. |

|

|

| On ne badine pas avec la sécurité sur le Camino. Ici, on a même posé des barrières de sécurité, car un filet d’eau y coule de temps à autre. |

|

|

| Plus loin, le chemin remonte dans le bois. |

|

|

| La nature est délicieusement douce et sauvage à la fois sur le sentier. |

|

|

| Peu à peu les conifères s’estompent pour céder la place aux feuillus. Quand le pays s’ouvre, on voit presque toujours apparaître les frênes, des arbres de lumière. |

|

|

| Ici un cycliste passe près de la borne de kilométrage. En Galice, comme en Castille, les bornes jacquaires sont omniprésentes, mais de nombreux pèlerins ne lisent pas le kilométrage, ne désirent pas savoir combien de kilomètres les séparent de Santiago. |

|

|

| Plus loin, le chemin descend en pente plus soutenue pour se rapprocher à nouveau de la route du col. |

|

|

| Alors, le bois s’éclaircit progressivement… |

|

|

| … pour arriver en vue du hameau de Liñares do Cebreiro, sur la route du col. |

|

|

| Le village est déjà mentionné au VIIIème siècle, en raison de son appartenance au monastère d’O Cebreiro et de sa fondation royale. Ici, on trouve une belle fontaine où coule l’eau de la montagne. |

|

|

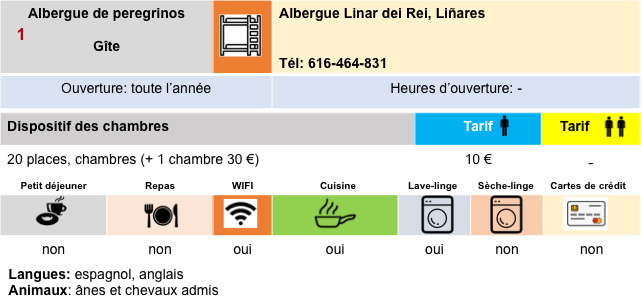

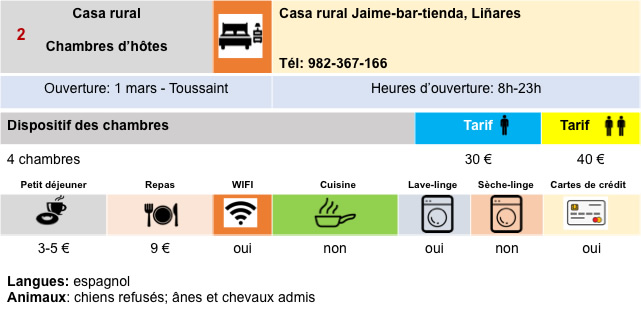

| Le village est aussi mentionné dans le Codex Calixtinus sous le nom de “Linar de Reges”, le nom évoquant les plantations de lin de la région, cultivé pour les métiers à tisser. On dit que les Romains utilisaient le lin galicien pour leurs navires. Jadis se trouvaient aussi ici des maisons aux toits de chaume, qui ont disparu. On peut se loger dans le village, ce qui n’est pas négligeable, les logements étant rares dans ces pays reculés. |

|

|

| Il y a un peu d’élevage dans le pays. L’église romane de San Esteban ressemble à l’église Santa María de O Cebreiro, avec une nef rectangulaire et une tour carrée. Au Moyen Âge, elle appartenait au monastère d’O Cebreiro. Certaines sources disent que cette église était du VIIIème siècle ; d’autres situent sa construction au XIème siècle. Mais, elle fut restaurée par la suite, et encore récemment au XXème siècle. Elle est fermée d’une porte de fer. |

|

|

| A la sortie du village, le Camino quitte la route du col pour s’engager sur une petite route goudronnée qui s’en va en descendant vers un hameau voisin. |

|

|

| Mais rapidement, il quitte le goudron pour remonter dans les feuillus sur un chemin de terre battue. |

|

|

| Plus haut, la pente se fait raide pour revenir vers la route du col. Ici, le Camino joue constamment avec la route. |

|

|

| Il arrive alors à L’Alto de San Roque, à 1’270 mètres d’altitude. |

|

|

Le monument du pèlerin est une statue en bronze de 1993 d’un pèlerin médiéval luttant contre le vent, appuyé sur son bâton et tenant son chapeau. Il mesure environ 4m de haut. La sculpture est intitulée “Luchando contra el viento” (Lutte contre le vent). C’est un des sites les plus photographiés du Camino. On le comprend aisément.

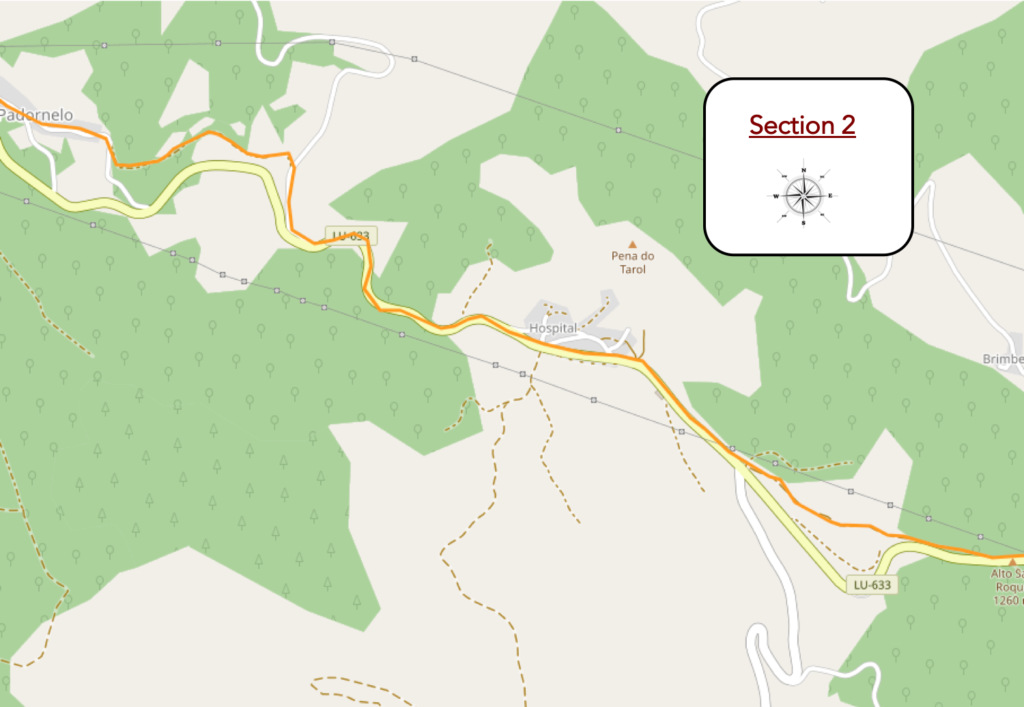

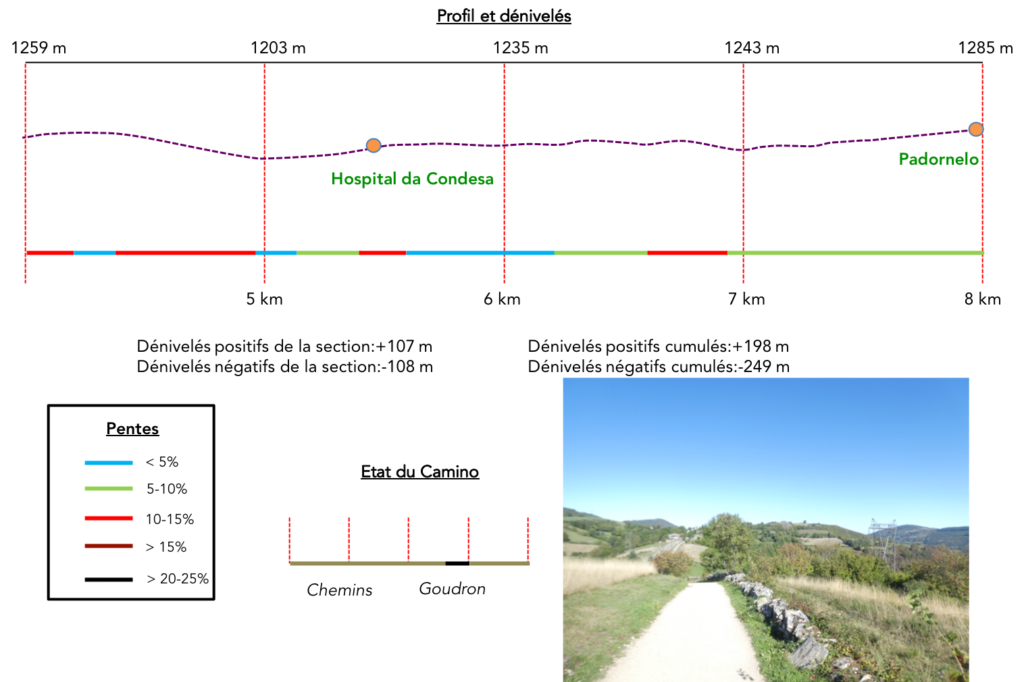

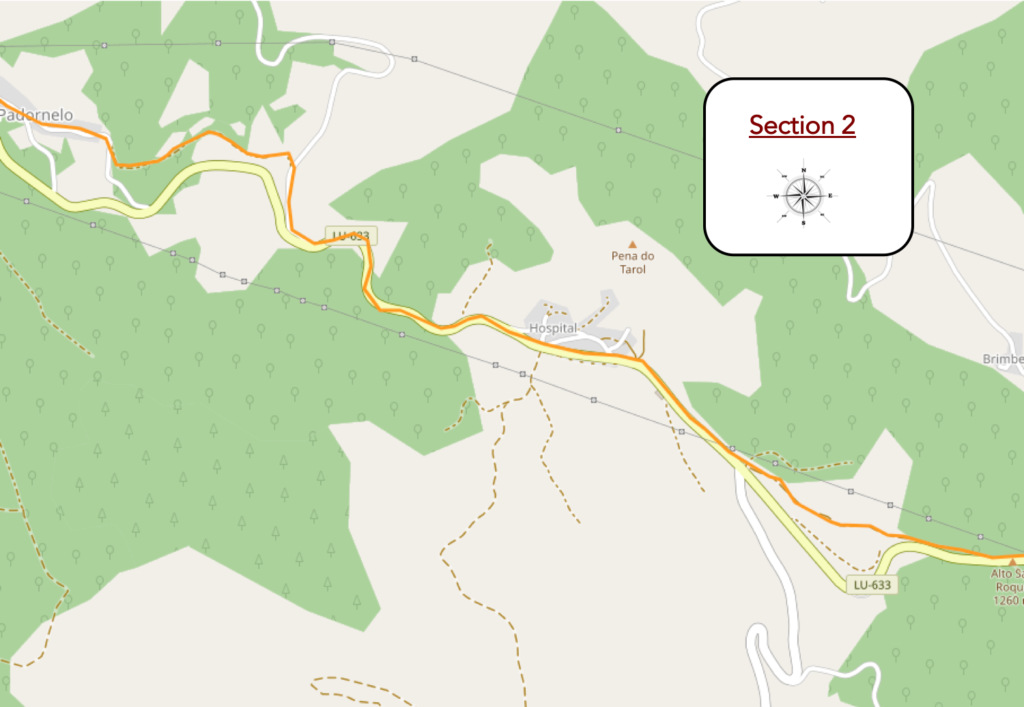

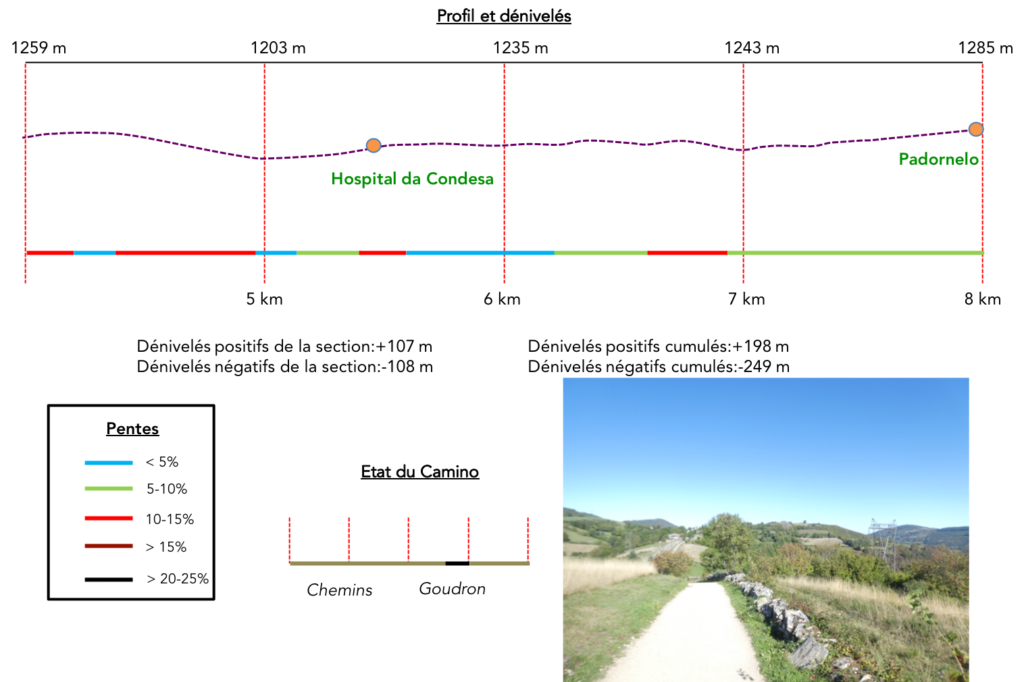

Section 2 : Par monts et par vaux sous la route du col.

Aperçu général des difficultés du parcours : montagnes russes assez prononcées.

| Depuis l’Alto San Roque, le Camino monte encore dans la nature sauvage. Partout où le regard se pose, ce n’est que de la garrigue, des fougères, de petites collines boisées qui se succèdent à l’horizon. |

|

|

| On constate aisément que les humains n’ont pas grand-chose à cultiver dans cette nature ingrate, mais si belle. |

|

|

| Plus loin, le chemin redescend de la colline. Ici, au milieu des chênes poussent des frênes, des sorbiers et de chétifs châtaigniers. |

|

|

| Bientôt, on aperçoit devant soi le village de Hospital de Condesa. |

|

|

| La présence de petits murets de grosses pierres indique tout de même une certaine vie agricole. La pierre de base de la Galice est le granite ou des roches métamorphiques transformées, comme les schistes ou les gneiss. Mais, il y a aussi souvent des calcaires qui affleurent avec lesquels on fait aussi des murets. |

|

|

| Plus bas, le chemin retrouve la route du col… |

|

|

| … et se dirige vers le village, parallèlement à la route, d’abord en pente douce, plus en pente plus soutenue. |

|

|

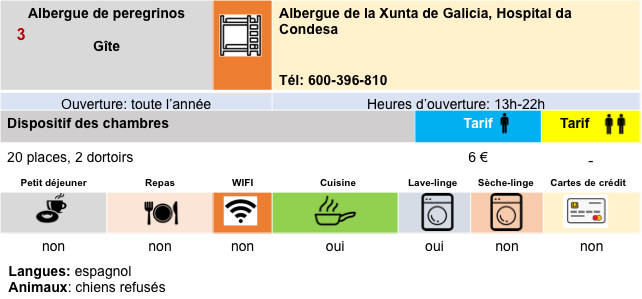

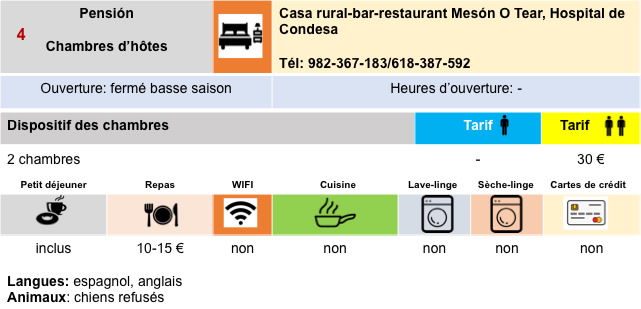

| Le village de Hospital do Condesa abritait autrefois un hôpital de pèlerins construit au XIème siècle, réputé pour être l’un des premiers jamais construits pour les pèlerins chrétiens sur le chemin de Saint-Jacques. Il appartenait à la juridiction d’O Cebreiro. Le seul vestige de l’hôpital est le nom du village. C’est un magnifique et solide village de granite taillé dans la masse. |

|

|

| Sur le Camino, les points d’eau sont nombreux dans les villages, à la différence du Chemin français. L’église romane de San Xoán (Saint-Jean) était également dédiée à San Roque. Elle était liée à l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, puis à l’Ordre de Malte. |

|

|

L’église est potentiellement du XIIème siècle, mais l’église que vous voyez aujourd’hui est presque entièrement le produit d’une restauration de la fin du XXème siècle. Elle est construite en granite, ave les pierres crues des champs. Comme les autres églises de la région, elle a un style roman austère et possède et une tour avec un escalier extérieur couronné par un dôme en pierre. Cette tour est surmontée d’une croix de Santiago.

| Le Camino ressort du village sous les érables pour retrouver la route du col. |

|

|

| C’est alors le retour de la traditionnelle “senda de peregrinos”, qui nous a hanté si souvent dans la longe traversée de la Meseta. Ici, les arbres ne vous feront guère d’ombre. |

|

|

| Cela dure ainsi plus d’un kilomètre, sur une route peu fréquentée. Il n’y aucune raison obligatoire pour les voitures de passer par le col pour entrer en Galice. Plus loin, le Camino quitte la route du col, pour prendre une petite route en dessous. |

|

|

| Il y a de nombreux frênes, et même des charmes par ici, ce qui est rare en Espagne. Le Camino ne reste pas longtemps sur le goudron. Bientôt, il remonte sur un chemin de terre. |

|

|

| La pente est douce ici et les feuillus distillent une ombre généreuse. |

|

|

| La végétation est abondante ici sur un chemin souvent cerné de grosses pierres sur les talus. Plus haut, le chemin rejoint une petite route goudronnée. |

|

|

| La route est fort désossée pour arriver au hameau de Padernelo. |

|

|

Ici, les chats sont sans doute les êtres vivants les plus présents du hameau.

| Le hameau de Padornelo est construit exclusivement de moellons de granite. Au XIIème siècle, l’évêque de Santiago plaça l’église sous la protection des Hospitaliers de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem, qui établirent ici un prieuré, avec la mission de servir et de défendre les pèlerins. Il n’en reste rien. L’église de San Xoán (Saint-Jean) du XVème siècle est belle et charmante avec son toit en ardoises et son clocher à trois travées surmontées d’un sommet triangulaire. |

|

|

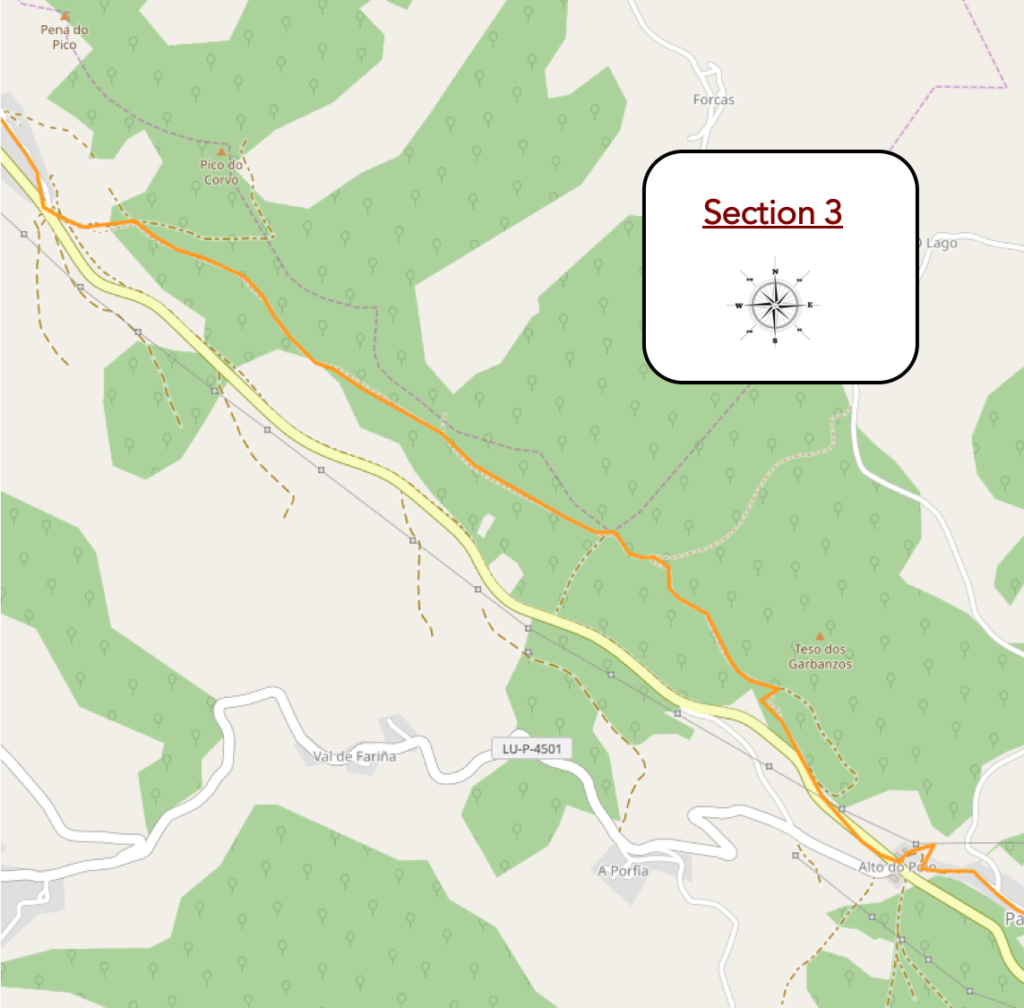

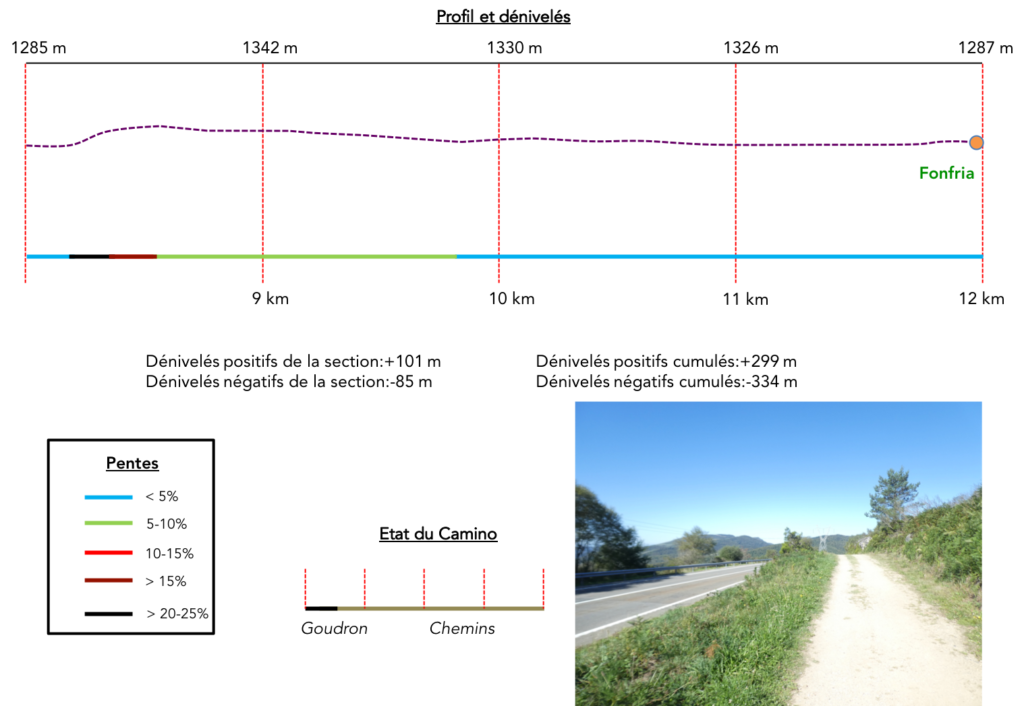

Section 3 : Encore et toujours sous la route du col.

Aperçu général des difficultés du parcours : montagnes russes assez prononcées.

| Le pèlerin salive d’avance, car il a vu dans un horizon pas trop lointain la route qui semble monter sèchement. Alors, il profite pour se désaltérer à la fontaine. Toutes ces fontaines sur le Camino se ressemblent. Elles sentent les deniers européens. Mais elles sont de très bon goût. |

|

|

| Alors le Camino quitte le goudron pour débuter l’ascension sur un chemin de terre qui serpente sur la colline. |

|

|

| Les pèlerins suent à grosse goutte. Les cyclistes aussi, qui doivent descendre de leur machine, comme ce dernier qui transporte son chien. |

|

|

| Le chien tourne autour de la carriole, comme pour encourager son propriétaire. En vous retournant, pour reprendre vote souffle, vous pouvez encore admirer les toits d’ardoise du hameau perdu dans la végétation. |

|

|

| Pour ne pas trop vous faire peur, on vous épargnera les quelques lacets que fait le chemin dans cette rude montée. Par bonheur, la montée n’est pas éternelle pour rejoindre la route du col. |

|

|

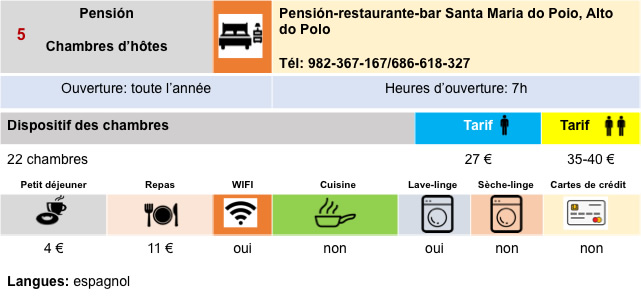

| L’Alto do Poio (1’337 m) est le point culminant du Chemin français en Galice. A l’époque médiévale, il y avait un ermitage à ce col et même l’église de Santa María del Poyo qui appartenait aux Hospitaliers. Il ne reste que le bar et le restaurant où de nombreux pèlerins font halte après l’effort. |

|

|

Vous rencontrerez parfois des véhicules de transport de passagers sur le Camino. Ce sont des gens qui marchent une partie du parcours, puis se font véhiculer. De nombreux circuits parallèles sont possibles, comme fractionner le voyage, se faire transporter le sac, passer la nuit dans des hôtels. Il y a des marcheurs qui ne supportent plus de charge dorsale, ou qui ne ferment pas l’œil, opportunés qu’ils sont par la promiscuité des ronfleurs présents dans les gîtes.

| A partir du col, c’est à nouveau la traditionnelle “senda de peregrinos” et sa vicissitude, même si le paysage ici est loin d’être banal. . |

|

|

| La végétation se partage entre les petits feuillus, les buissons et les pins, Il y a même ici des arolles (Pinus cembra en espagnol), arbres d’altitude. |

|

|

Plus bas, vous apercevrez Triacastela, blotti dans la verdure au fond du vallon. Mais, vous êtes loin d’être rendu.

| Ici, la terre, c’est presque du sable. Sur les talus poussent toujours les fougères, les cyprès sauvages, les cytises et les lavandes. |

|

|

| Les sorbiers ont toujours droit de cité dans cette garrigue qui s’étend toujours plus loin sur les collines avoisinantes. |

|

|

| Parfois une borne jacquaire scande la marche. |

|

|

| Parfois encore, de rares prairies font place à la garrigue. Alors, vous pourrez y voir quelques vaches galiciennes brouter l’herbe. Ce sont souvent des Rubia galega. Cette race est considérée comme un must de la gastronomie. L’atout majeur de cette viande est la concentration importante mais harmonieuse de graisse intramusculaire que l’on appelle communément le persillage. |

|

|

| Plus loin, le chemin s’éloigne un peu de la route du col… |

|

|

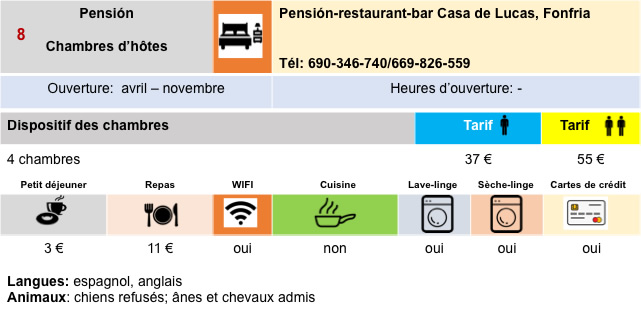

| …pour arriver à Fonfría, petit village typiquement galicien qui fleure bon la campagne. |

|

|

| Il doit son nom à fons fría (source froide), qui existe toujours devant l’église paroissiale. Il y avait ici jusqu’à la fin du XIXème siècle, un hôpital de pèlerins dédié à Santa Catarina, géré par l’Ordre de Saint-Jean, mais il n’existe plus. Mais si le village fleure le bon bétail, il fleure aussi le pèlerinage. |

|

|

L’église de San Xoán (Saint-Jean) vient du XIIème siècle, reconstruite au XVIème siècle, Puis, elle a subi plusieurs transformations, la dernière remontant au siècle passé. Elle est de toute manière remarquable. Le toit est en ardoise. Si la façade a été restaurée, les pierres de la porte sont d’origine. Le clocher, lui aussi restauré, est constitué d’un seul mur percé d’ouvertures pour les cloches et surmonté d’une pointe triangulaire. L’aspect d’origine a été si bien conservé qu’on doit penser qu’il était roman.

Section 4 : Le Camino amorce la descente dans la vallée.

Aperçu général des difficultés du parcours : pentes douces le plus souvent.

| D’ici jusqu’à Triacastela, le Camino descend. A la sortie du village, ce n’est plus la traditionnelle “senda de peregrinos”, car un beau chemin avance, éloigné de la route. De jolis murets de pierre moussue égayent le chemin au milieu des vaches. Ce sont encore des Rubia galega, mais il y a aussi d’autres races, croisées peut-être. Seul l’œil avisé d’un galicien saura les identifier. |

|

|

| Le chemin passe parfois dans des espaces plus dépouillés. C’est bucolique au plus haut degré quand la campagne chante ainsi. |

|

|

| Puis, le chemin se met à onduler un peu plus sur la douce colline. Au-dessus de vos têtes se balance la ligne à haute tension. |

|

|

| On voit bien que la forêt a dû être défrichée un jour pour laisser la place aux maigres prairies utilisées par les rares paysans locaux. Car, dès que le regard se perd au-dessus de la route, ce ne sont que des forêts denses, où l’homme ne doit s’égarer que pour la collecte des champignons. |

|

|

| Peu après, le chemin retrouve la route du col. |

|

|

| Le Camino reste du même côté de la route et descend sur une petite route transversale. |

|

|

| Ici, la chlorophylle ruisselle et fait de l’ombre. Presque toute la panoplie des feuillus est présente. Il ne manque que les hêtres. |

|

|

| Plus bas, le Camino quitte l’axe pour prendre un chemin de terre qui s’en va vers O Biduedo. |

|

|

| Il y a à nouveau des sorbiers en abondance et les talus sont tapissés de hautes fougères. |

|

|

| Mais une autre espèce prolifère ici : le bouleau. Le nom d’O Biduedo vient du grand nombre de bouleaux (abedule, en espagnol ; betula en latin et en portugais). Mais, les peupliers sont aussi en nombre. |

|

|

| La pente se fait plus prononcée dans les bouleaux pour arriver au hameau. |

|

|

| Les gens qui habitent ici ne doivent pas être très nombreux, sans doute moins d’une cinquantaine. Le hameau ne ressemble pas aux autres de la région. Les constructions sont plus modernes. L’église du hameau est le vieil ermitage de San Pedro. |

|

|

| Il demeure quelques maisons de pierre, de plus toute nouvelle jeunesse, et le bétail est souvent présent dans les prés en pente autour du village. |

|

|

| A la sortie du village, le chemin transite encore quasi à plat sous les arbres, sur une rectiligne. |

|

|

| Plus loin, le chemin tourne de l’autre côté de la vallée. Dans la plaine, on devine une grande carrière. Cette carrière, c’est un des mythes fondateurs du Camino francés, qui de nos jours a été abandonné. La carrière est une rare source de calcium et de chaux de Galice, le granite étant la base de la Galice. Ce calcaire était utilisé pour la construction de la cathédrale de Santiago. Au XIIème siècle, les pèlerins récoltaient les pierres riches en calcium et apportaient le plus possible de ces matériaux aux fours à chaux de Castañeda, un village situé plus loin sur le parcours, à près de 100 km entre Arzúa et Melide, où ils étaient cuits et transformés en mortier pour la cathédrale, qu’on transportait à Santiago. De cette façon, chaque pèlerin pourrait ressentir qu’il avait contribué à la construction du lieu où reposait le saint. |

|

|

| Le Camino descend alors sur l’étroit chemin, en pente douce, dans la garrigue verte. C’est juste magnifique par ici. |

|

|

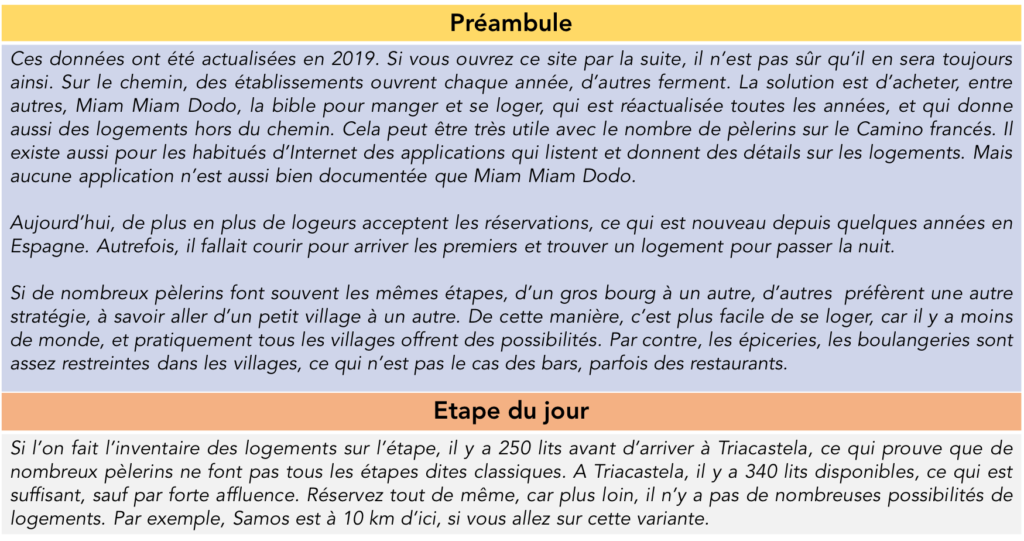

Section 5 : Descente sur Triacastela.

Aperçu général des difficultés du parcours : très fortes pentes le plus souvent.

| A un moment, la pente va changer de pourcentage. C’est ici la partie la plus pentue de la descente. Et ce sera parfois pénible pour les articulations et les genoux de rejoindre le bas de la vallée. Au départ, c’est un large chemin, peu caillouteux, mais avec tout de même un certain grain, qui peut faire déraper les chaussures. Mais, il n’y a aucune raison de s’encorder. Le chemin de Compostelle est un chemin pour tous. |

|

|

| Nous sommes au début de l’automne, et les vaches font comme des taches brunes dans les prés. |

|

|

| Les sorbiers sont encore de la partie, offrant leur palette de couleurs. |

|

|

| C’est assez classique quand la pente est rude, autant en montée qu’en descente, les groupes de pèlerins ont tendance à fusionner. |

|

|

| Plus bas, les toits de Filloval apparaissent en-dessous. |

|

|

| Devant vous, la vallée est toujours aussi rude, aussi sévère, et sur le chemin la pente ne diminue en rien. |

|

|

| Quand vous atteindrez Filloval, vous aurez presque fait le plus difficile. |

|

|

| Ici, vous attend un australopithèque peu engageant. |

|

|

| A la sortie du hameau, le Camino fait quelques pas sur le goudron…. |

|

|

| … avant de trouver un chemin creux à très forte pente qui dévale dans le sous-bois. |

|

|

| La rude pente ne dure pas longtemps, et le chemin reprend l’air sous les majestueux chênes et les somptueux châtaigniers qui ont élu domicile ici. |

|

|

| Plus bas, la pente diminue encore, entre 10% et 15%, et la file des pèlerins se forme et s’enfile dans le sous-bois. C’est comme si tous les pèlerins s’étaient donné le mot pour arriver en même temps à la fin de l’étape. Ce qui n’est que rarement le cas. |

|

|

| Plus bas encore, le Camino se rapproche à nouveau de la route du col et la traverse… |

|

|

| … pour reprendre le chemin de terre un peu plus loin, en-dessous de la route. |

|

|

| Peu après, le chemin passe à Pasantes. |

|

|

| Dans ces petits villages de paysans, ce n’est pas la richesse qui les caractérise, mais les vieilles pierres en sont encore la poésie. Le minuscule ermitage a bord du chemin en est une preuve intangible. |

|

|

| A la sortie du village, le Camino pénètre dans ce que les galiciens appellent un corredoira, en fait un corridor limité par des pierres de granite sous les arbres. Ce type de chemin va vous devenir familier jusqu’à Santiago. C’est un peu l’équivalent des chemins des causses sur le parcours français. |

|

|

| Ce chemin est magique, usé jusqu’à la corde par les semelles des pèlerins et les sabots des vaches qui ont passé durant des siècles. Ce chemin primitif est gardé par de vénérables châtaigniers. Il n’y a rien de tel qu’un vieux châtaignier pour vous soulever l’âme. |

|

|

| Un peu plus loin, dans une trouée, vous apercevrez Triacastela dans un horizon proche. |

|

|

| Il n’y a pas que de somptueux châtaigniers ici. De vénérables chênes et hêtres vous offrent aussi leur ombre bienfaisante. |

|

|

| Peu après, le chemin arrive à Ramil, au bas de la très longue descente. |

|

|

| Ici, des châtaigniers presque millénaires gardent le lieu. De la poésie, en plein ciel ! Les châtaignes sont ramassées en novembre à Triacastela et dans toute la Galice avec une fête appelée Magosto. |

|

|

| Ici, les deniers européens ont peut-être contribué à daller le chemin, pour en faire comme une allée royale au milieu des vielles maisons de pierre, dont on ne connaît jamais le siècle. |

|

|

| En quittant le hameau, le chemin repart dans le corredoira, toujours aussi envoutant. |

|

|

| A la sortie du bois, le chemin débarque dans les faubourgs de Triacastela, où les pèlerins, à leur habitude, s’empressent de s’entasser dans les bars, pour fêter comme ils se doit leur exploit de la journée. |

|

|

Triacastela (1’000 habitants) est à deux pas. Triacastela signifie “trois châteaux”. Les trois châteaux qui ont donné son nom à la cité dateraient du début du Xème siècle. Tous les trois semblent avoir été détruits dans les guerres contre les envahisseurs normands au Xème siècle, et il n’en reste plus rien aujourd’hui. D’autres experts prétendent que le nom pourrait faire référence à trois castros, en fait des forts qui entouraient la cité. Celle-ci aurait pu être fondée au IXème siècle par le comte Gatón, le reconstructeur du Bierzo après la Reconquista, mais rien n’est moins sûr. Cette cité était une étape importante pour les pèlerins médiévaux descendant des montagnes, avec plusieurs hospices et un monastère. Il ne reste qu’un des hôpitaux, qui est maintenant utilisé comme maison privée.

|

|

|

| Le village ne ressemble guère aux autres villages de la vallée. Il est plus étendu, avec de nombreuses maisons crépies à la chaux. Rares sont les demeures de pierre taillée qui restent dans le village. |

|

|

| L’église de Santiago a été construite à l’époque romane (IXe siècle) mais a subi une profonde transformation à la fin du XVIIIème siècle. Son abside est probablement romane. Sa façade et son clocher insolite datent du XVIIIème siècle. Nous l’avons trouvée close. |

|

|

| Triacastela reste une étape où les logements sont nombreux et où la plupart des pèlerins fait halte. |

|

|

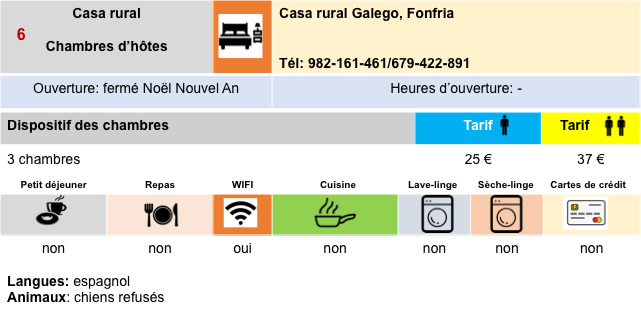

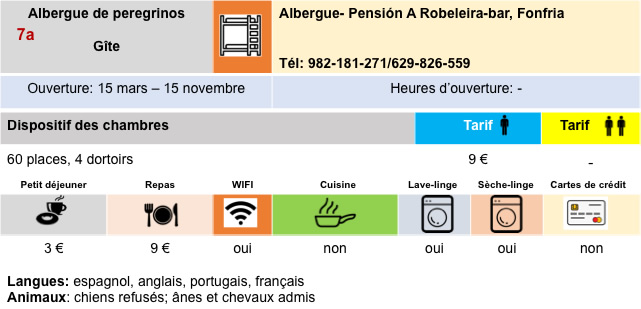

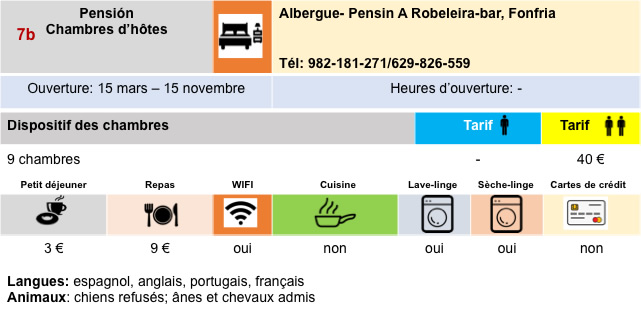

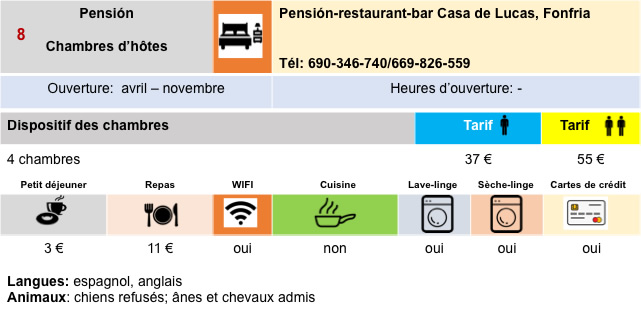

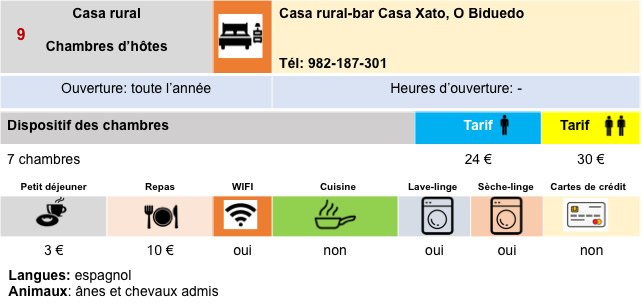

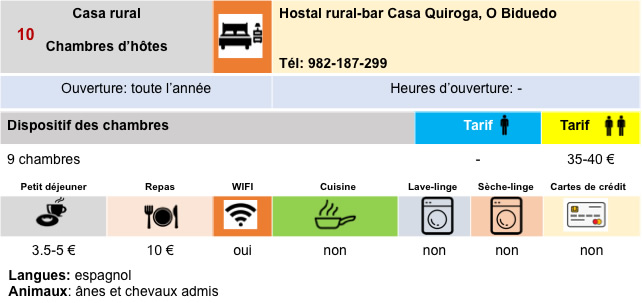

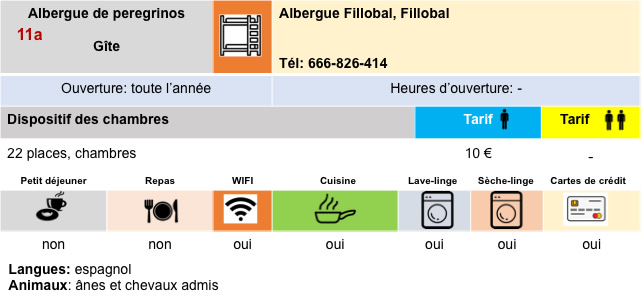

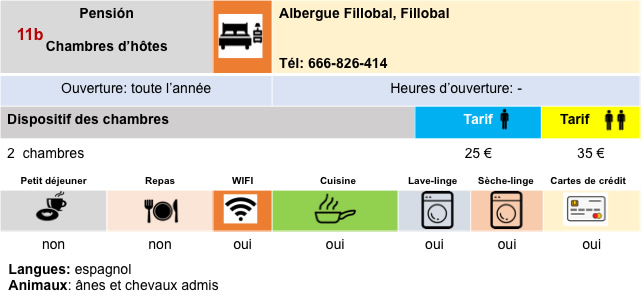

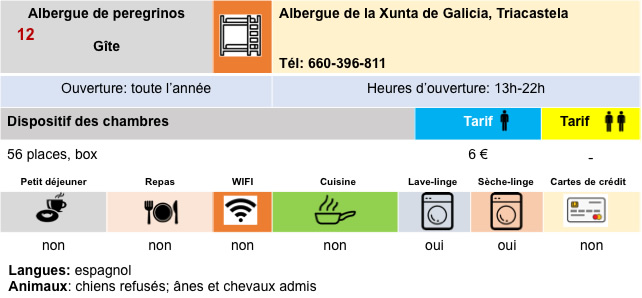

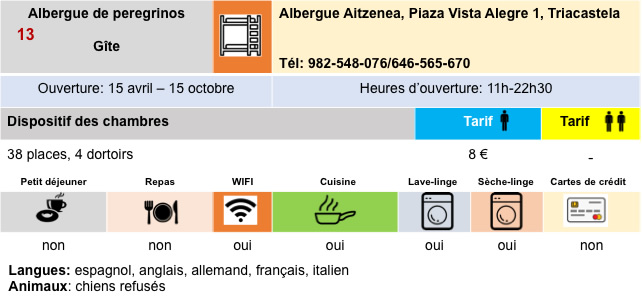

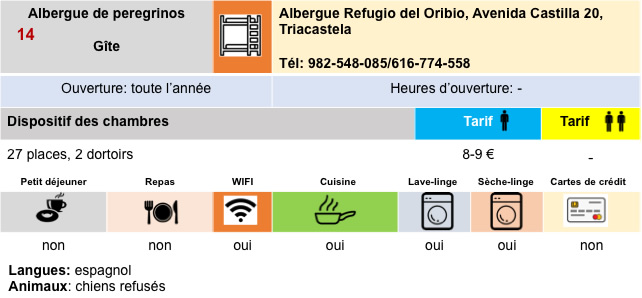

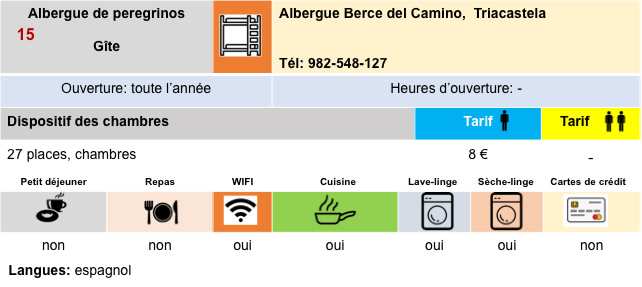

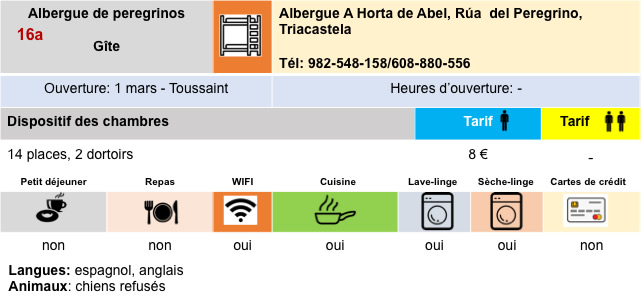

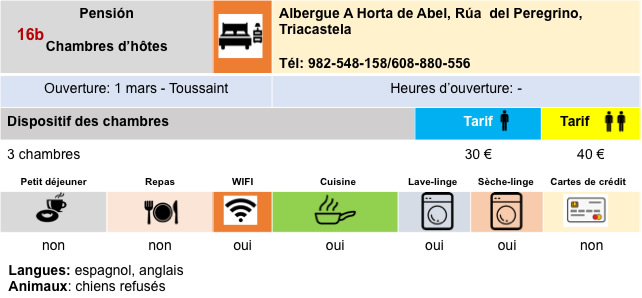

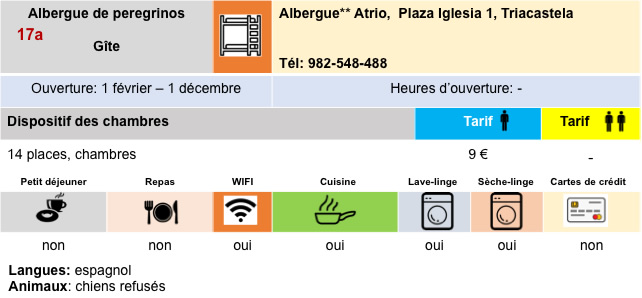

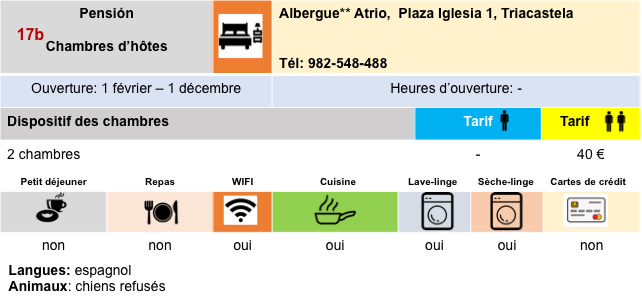

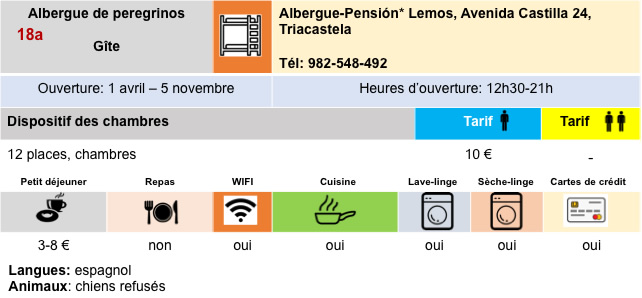

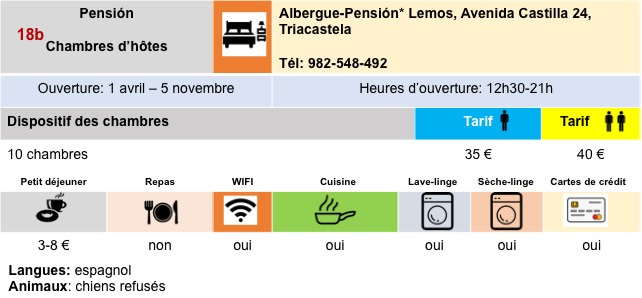

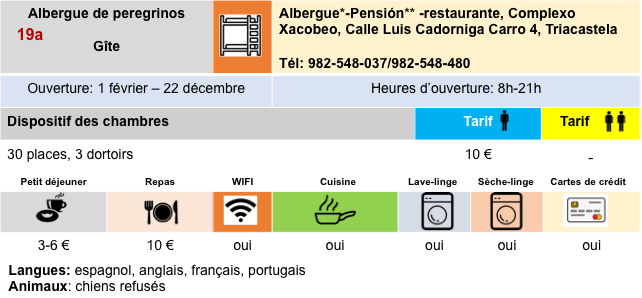

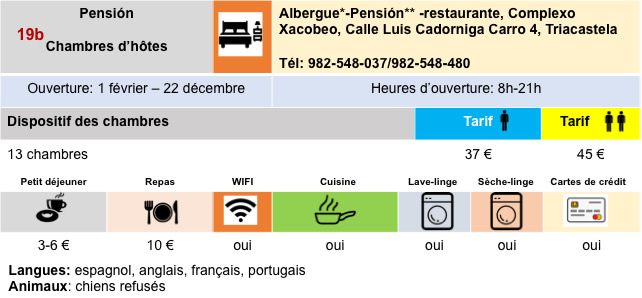

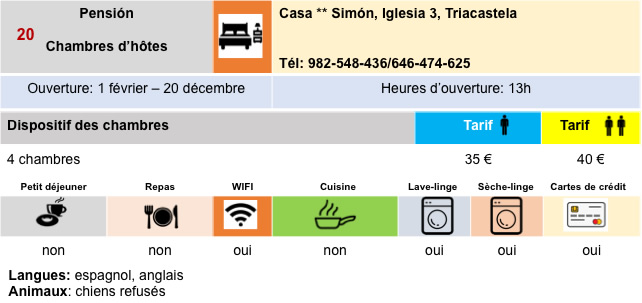

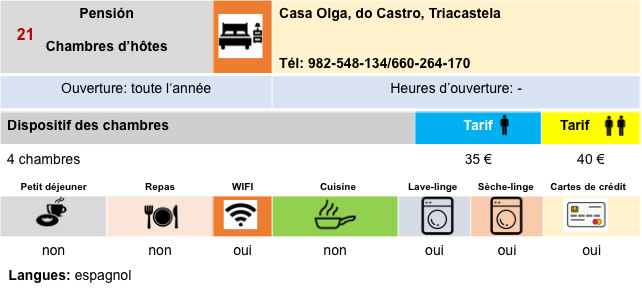

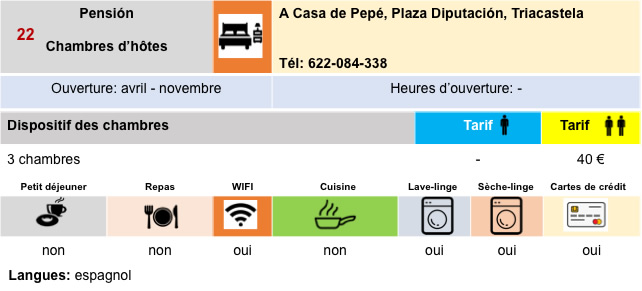

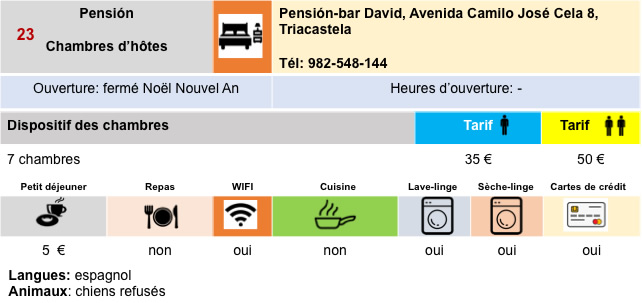

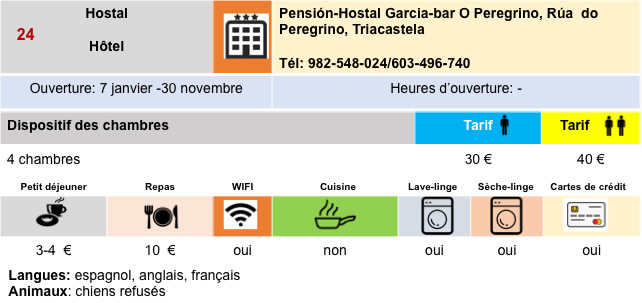

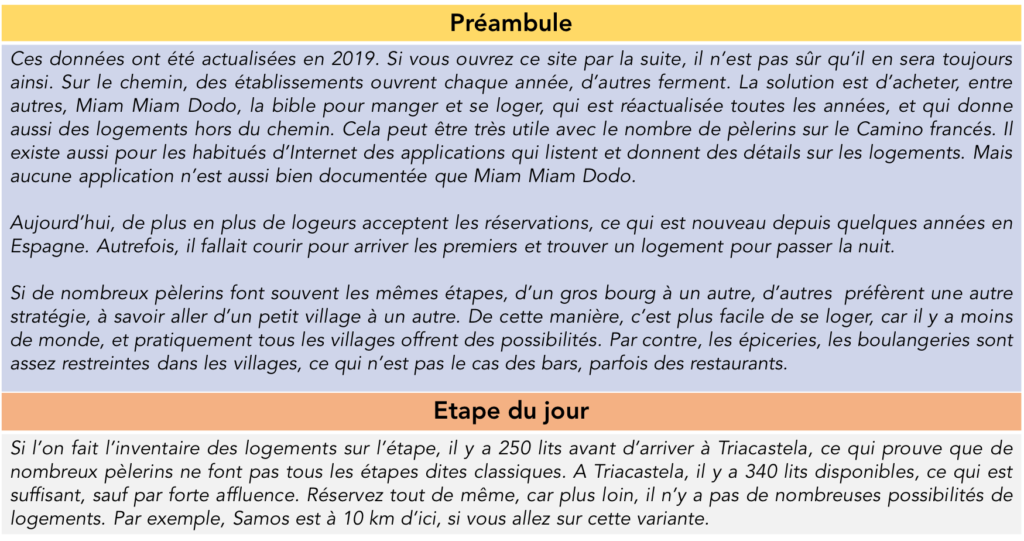

Logements

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

|

Etape suivante : Etape 10: De Triacastela à Sarria |

|

|

Retour au menu 2 |