O Cebreiro, l’autre mythe du Camino francés avec Roncevaux

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

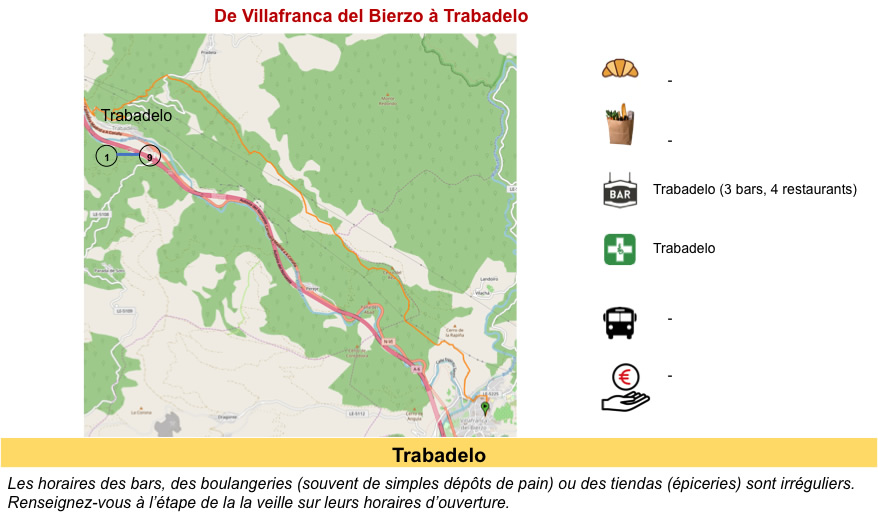

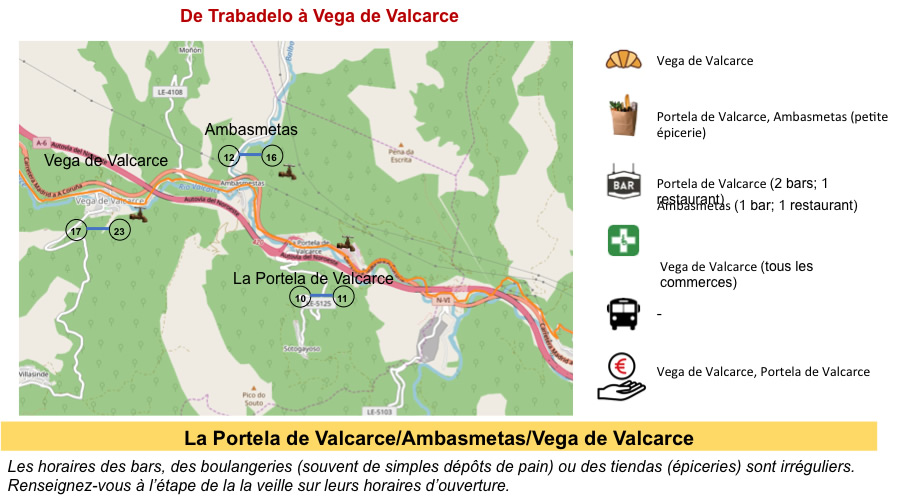

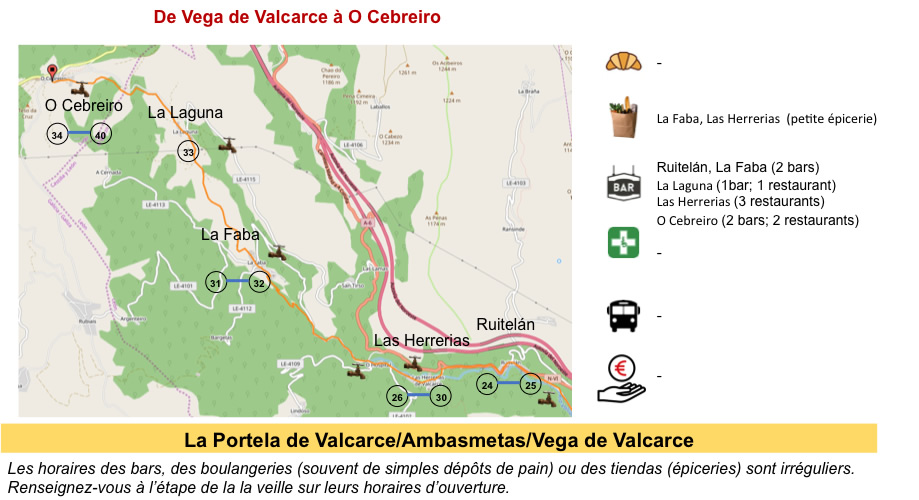

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du Camino. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-villafranca-del-bierzo-a-ocebreiro-par-le-camino-frances-115061881

Ce n’est évidemment pas le cas pour tous les pèlerins d’être à l’aise avec la lecture des GPS et des cheminements sur un portable, et il y a encore en Espagne de nombreux endroits sans connexion Internet. De ce fait, vous pouvez trouverez bientôt sur Amazon un livre qui traite de ce parcours.

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

Aujourd’hui, notre parcours non conduit en Galice (Galiza dans la langue locale Galego), la dernière partie du voyage. Cette partie du pays est très accidentée. Les montagnes de Galice sont le premier obstacle que les vents d’ouest venant de l’Atlantique frappent. En conséquence, il y a souvent ici de fréquentes averses de pluie, des orages, voire un épais brouillard. La Galice est d’origine celtique. Dans les mentalités et dans la géographie, cela rappelle d’autres terres celtiques, en particulier l’ouest de l’Irlande. La Galice est la région la plus verte d’Espagne. La Galice et ses habitants conservent de nombreuses traces des Celtes, qui sont arrivés ici de 800 à 600 avant J.C., même s’ils se sont fait assimilés progressivement par les Romains en 137 avant J.C. Le nom Galicia dérive du latin Callaecia, qui devint plus tard Gallaecia. C’est le nom d’une ancienne tribu celte qui a résidé ici et coexisté avec les Romains pendant 3 siècles, l’âge d’or de la culture celtique. Les Romains appelaient ces gens Gallaeci et ont ensuite étendu ce nom à toutes les autres tribus qui parlaient la même langue et vivaient le même mode de vie. Il faut dire que l’instrument traditionnel préféré des Galiciens reste la cornemuse, comme en Bretagne, en Cornouailles ou en Irlande.

En Galice survivent encore des castros (fortins) en ruine, perchés sur les collines. Dans ces villages ou ces colonies celtiques fortifiées, les indigènes vivaient dans des pallozas, des maisons en pierre de forme conique aux toits de chaume. Il en reste de beaux spécimens à O Cebreiro, que vous atteindrez en fin d’étape. La population galicienne reste majoritairement rurale, la proportion la plus élevée de toutes les régions européennes. Isolée du reste de l’Espagne par un rempart de montagnes à l’est et au sud, la Galice est restée relativement à l’abri de l’influence musulmane. La culture galicienne a montré une plus grande affinité pour la culture portugaise que pour celle de l’Espagne. Tout cela pour vous dire que les gens d’ci se sentent plutôt galiciens qu’espagnols.

Pourquoi O Cebreiro est-il devenu un mythe ? Tout cela est lié à l’imaginaire du pèlerin. Il ne sait rien de la magie du site qu’il a appris dans ses lectures ou de la bouche d’anciens pèlerins. Voilà ! Tous les guides parlent de la difficulté de l’exercice que certains comparent à la montée de Roncevaux. Sur ce point, ce n’est pas vrai. Seule la dernière partie de la montée est pénible. Auparavant, il faut avaler presque une vingtaine de kilomètres presque insipides le long de l’autoroute ou de la route nationale. La vallée est encaissée (Valcarce vient du latin : Vallis Carceras , vallée étroite) et très boisée. Cette vallée reflète la lutte que se sont livrées León et la Galice. Mais, par bonheur, les villages le long de la route sont agréables à voir. Bien que le Camino n’entre officiellement en Galice que juste avant O Cebreiro, l’atmosphère, la topographie, l’architecture et la météo sont avant tout galiciennes et non castillanes. Ce n’est qu’en fin d’étape, après le village de Hospital que la sueur va perler progressivement dans une nature sauvage, parfois ensorcelante. On ne peut que vous souhaiter de passer ici par beau temps, et non dans le brouillard courant ou le crachin, pour profiter de la garrigue, des forêts et de quelques vues exceptionnelles sur les montagnes léonaises. Alors, vous arriverez à O Cebeiro, dans ce berceau de légendes et d’architecture rurale saisissante.

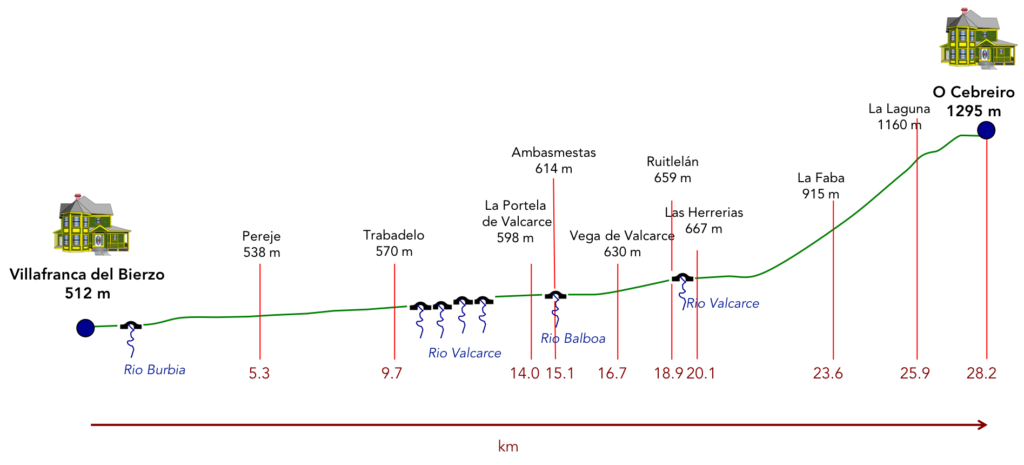

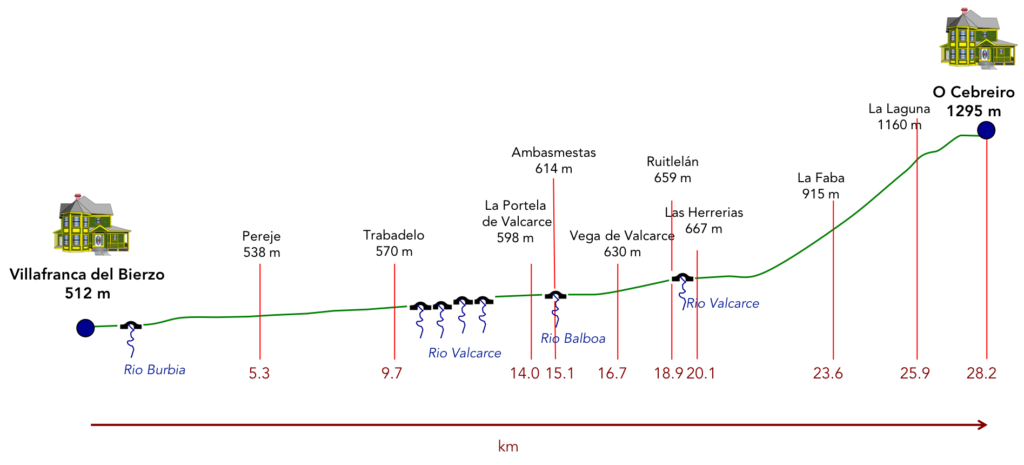

Difficulté du parcours : Les dénivelés (+941 mètres/-174 mètres) sont importants, ce qui n’est pas une surprise quand le parcours se dirige vers un col. Il faut tout de même passer les Montes de León. Mais, la pente n’est pas marquée pour les 21 premiers kilomètres jusqu’à Hospital, n’étant que de 300 mètres de dénivelé positif. C’est à partir de là, que le parcours monte sérieusement.

Aujourd’hui, les parcours sur le goudron sont très marqués. Ce n’est que de la route jusqu’à Hospital. Par la suite, c’est du vrai chemin pour monter à O Cebreiro :

- Goudron : 22.4 km

- Chemins : 5.8 km

Nous avons fait le parcours depuis León en automne, dans un temps assez clément, contrairement à la première partie du parcours, faite sur un sol détrempé, le plus souvent dans la boue collante.

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les “vrais dénivelés”, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Voici un exemple de ce que vous trouverez. Il suffit de prendre en compte la couleur pour comprendre ce qu’elle signifie. Les couleurs claires (bleu et vert) indiquent des pentes modestes de moins de 10%. Les couleurs vives (rouge et brun foncé) présentent des pentes abruptes, le brun dépassant 15%. Les pentes les plus sévères, supérieures à 20-25%, très rarement plus, sont marquées de noir.

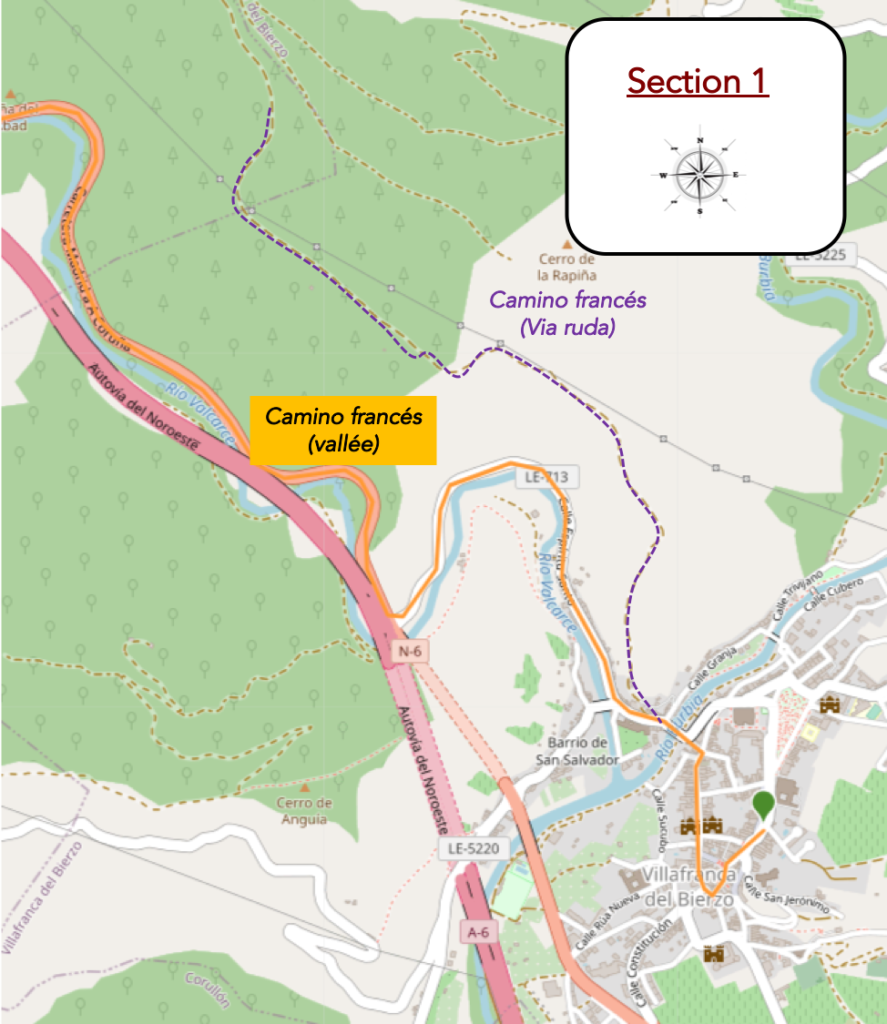

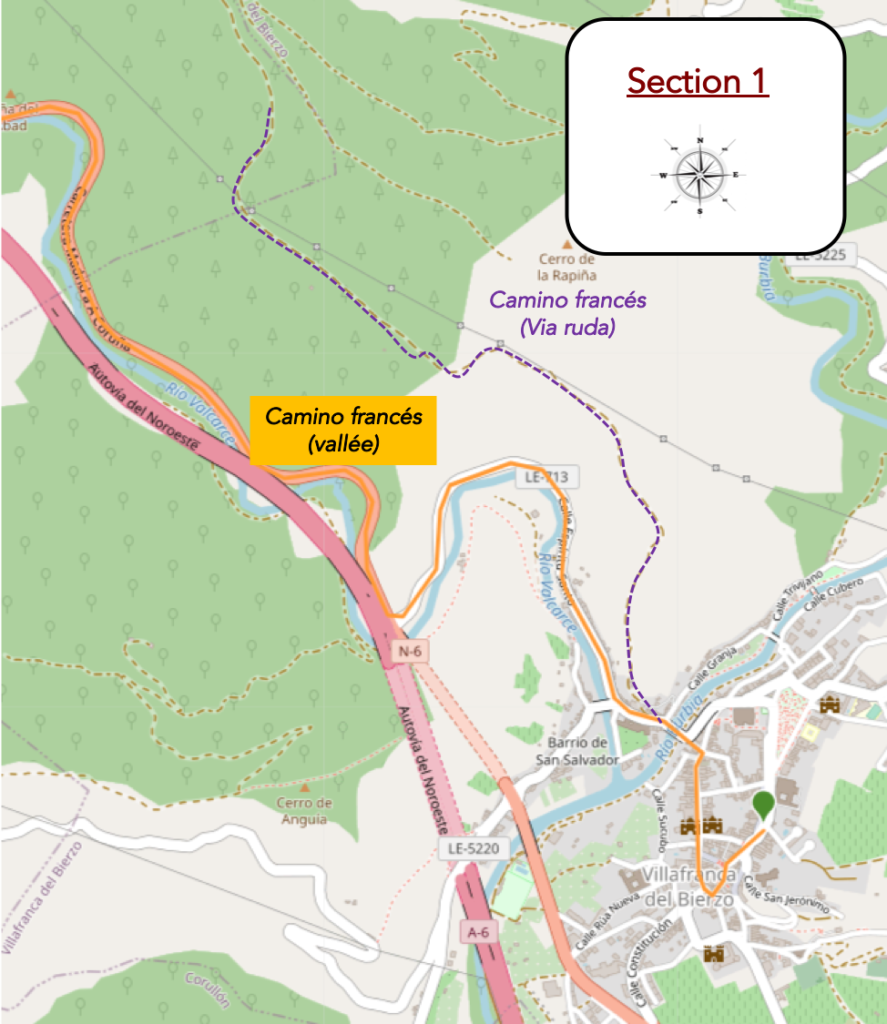

Section 1 : Départ pour une nouvelle “senda de peregrinos”.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans grande difficulté.

| Pour quitter Villfranca del Bierzo, il faut suivre depuis le centre-ville la Calle de Ribadeo qui descend jusque vers la rivière. C’est la plus charmante de la cité, toute baignée d’une atmosphère quasi médiévale, avec des coquilles de Compostelle très présentes. |

|

|

| Au bas de la rue, le Camino passe devant la grande statue de St Jacques et traverse le Rio Bubra. Aujourd’hui, le temps est beau. Il y a même un rayon de soleil au petit matin. Mais, comme la vallée est encaissée, il vous faudra attendre de sortir du vallon pour revoir le soleil. Et marcher presque dans la nuit dans la gorge. |

|

|

| Ici, le Camino traverse la partie de la ville de l’autre côté de la rivière. Jadis, après Villafranca del Bierzo, il y avait au moins 2 itinéraires possibles. Pour ne pas embrouiller les pèlerins, il n’y a plus d’indication claire pour ce que l’on appelle le Camino francés (Via ruda), qui comme son nom l’indique est un parcours plus difficile, passant par les hauts de la vallée, avant de rejoindre le Camino francés qui ne fait que suivre la vallée. Aujourd’hui, peu de pèlerins, pour ne pas dire aucun, ne passent par la Via ruda. |

|

|

| Alors, le Camino monte en suivant la vallée le long du Río Valcarce, qui se jette en dessous dans le Rio Bubra. La vallée est encaissée, très encaissée. Valcarce vient du latin Vallis Carceras, qui signifie “vallée étroite”. Et c’est vrai. |

|

|

| Sur le parcours, nous apprenons qu’il nous reste 185 kilomètres pour aller à Santiago. Ici, nous marchons sur la LE-173 et la route fait une grande épingle en suivant la rivière. Il faut marcher sur la route, mais la circulation n’est pas effrénée, l’autoroute passant à deux pas. |

|

|

| Plus haut, la LE-173 rejoint la N-6, la route nationale de la vallée qui sort de Villafranca par un tunnel. |

|

|

| A partir d’ici, s’engage un bras de fer avec la N-6. Et pendant longtemps. Et pour faire encore plus carte postale, l’autoroute A-6, l’autovia del Nororeste, passe au-dessus, parallèle à la N-6. |

|

|

| Il y a des barrières en béton séparant l’allée piétonne pavée de la circulation. Depuis l’achèvement de l’autoroute A-6, il y a moins de trafic sur la N-6, mais cela reste une artère bruyante. Le point positif pour nous, car il y en a un, c’est l’arrivée progressive du soleil qui rendra la pilule moins amère. |

|

|

| Plus haut, la N-6 s’écarte de l’A-6, mis le paysage ne change guère. La végétation est assez dense dans la vallée, dans les chênes de toutes variétés, les frênes et les sempiternels peupliers noirs. |

|

|

| Peu après, la N-6 revient et passe sous l’autoroute. |

|

|

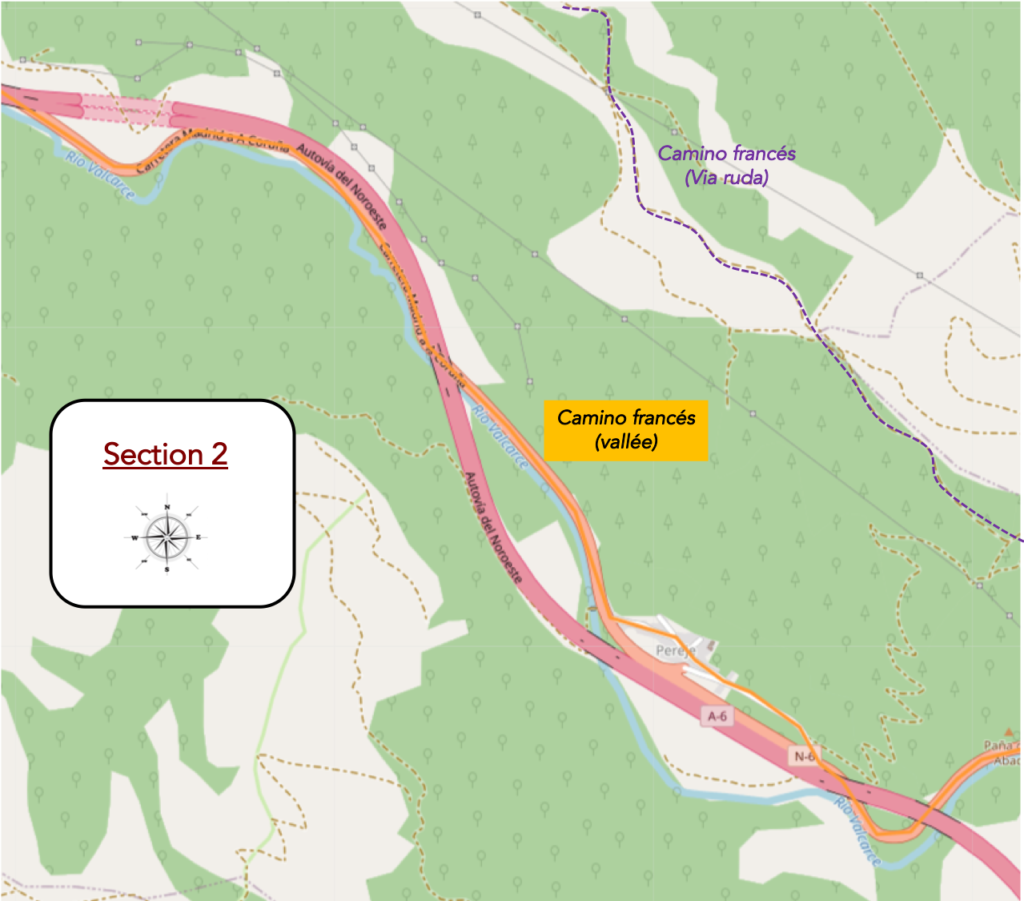

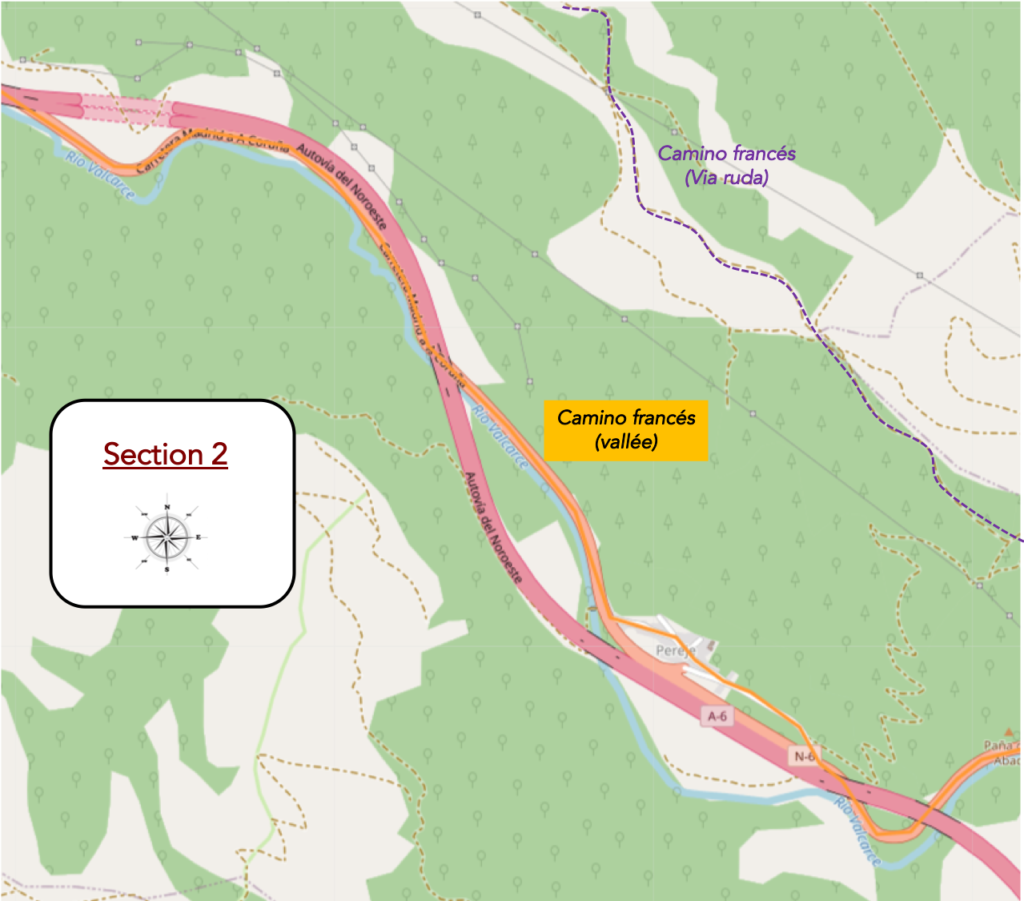

Section 2 : Quelques ondulations sur la “senda de peregrinos”.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans problème, même si le parcours monte sans cesse de manière imperceptible.

| Le bal le long des blocs de béton sur la N-6 se perpétue et peu après le Camino passe à nouveau sous l’autoroute. |

|

|

| Plus loin, par bonheur, le Camino va quitter un moment la route nationale pour se diriger vers le village de Pereje. |

|

|

| La route traverse une zone de forte végétation. Ici, poussent des châtaigniers et des noyers sauvages, au milieu des feuillus habituels. |

|

|

| Plus haut, la route arrive à Pereje. Ici, on a peint à la main le panneau pour changer l’orthographe du nom du village, passant de la version léonaise Pereje à l’orthographe galicienne Perexe.

Situons l’histoire, à savoir la lutte séculaire entre Villafranca, dans le León, et la Galice pour la vallée du Bierzo, histoire que l’on a relatée à moult reprises dans les étapes précédentes. Pour démêler le nœud, la monarchie et la papauté sont intervenues. Au XIIème siècle, l’hôpital des pèlerins de Pereje fut rattaché au monastère d’O Cebreiro, donc galicien. Cet hôpital était très utile pour les pèlerins qui ne pouvaient pas monter à O Cebreiro en période de neige. Plus tard, la querelle devint ouverte entre les moines de O Cebreiro, et les moines clunisiens de Villafranca. C’était devenu un conflit religieux, l’affaire étant allée jusqu’au au pape Urbain II, qui se prononça en faveur d’O Cebreiro. Mais, voilà ! Aujourd’hui Pereje est en Castille, et non en Galice. Alors, pour les afficionados de la Galice perdus en territoire ennemi, il ne leur reste que la possibilité de manifester leur désapprobation, comme changer l’orthographe d’un nom. Cela se passe souvent ainsi dans les guerres d’indépendance, qui ne font pas toutes l’usage d’armes à feu. |

|

|

| Le village est un arrêt traditionnel sur le Camino de Santiago. La rue principale s’appelle Camino de Santiago, témoignant de la concentration de pèlerins qui devaient s’y arrêter jadis. À l’époque, il y avait un hôpital de pèlerins et même une prison. Aujourd’hui, le village ne compte que 40 habitants. |

|

|

| Le village ressemble à un village de montagne, assez pauvre, avec de nombreuses maisons en pierres scellées. L’eau coule à la fontaine. |

|

|

L’église de Santa María Magdalena est en fort état de décrépitude. Apparemment, elle ne se visite pas.

| En sortant du village, le Camino retrouve la N-6 et la languissante marche forcée le long de la rivière, que l’on ne voit guère derrière le feuillage. La vallée est encore toujours encaissée. |

|

|

| Ici poussent de beaux érables et de vieux châtaigniers, mais les peupliers noirs qui bordent la route restent les maîtres des lieux. |

|

|

| Plus loin, le N-6 repasse à nouveau de l’autre côté de l’autoroute. Ce ballet va finir par devenir lassant. Mais, en guise d’excuse, il faut bien comprendre la particularité de la région. Pour aller en Galice, dans le nord, il n’y a pas d’autre possibilité que de traverser les Montes de León, et ici la vallée est étroite. Pour éviter ce pensum, il aurait fallu choisir la Via ruda, qui passe beaucoup plus haut que ce réseau routier indigeste. |

|

|

| Il y a toujours les barrières de béton qui vous protègent de la N-6, où rarement une voiture passe. Par contre, les véhicules roulent sur l’autoroute et la vallée est assez bruyante de par son encaissement. |

|

|

| Plus loin, le soleil guigne enfin près d’une place de pique-nique. Sans doute que des pèlerins s’arrêteront là pour goûter enfin aux vertus du soleil. Il nous aura fallu près de 8 kilomètres de marche avant de trouver la lumière. Vous pouvez vous imagier que par temps de pluie, ce parcours vous sera encore plus saumâtre. |

|

|

| Peu après, la N-6 s’écarte à nouveau un peu de l’autoroute… |

|

|

| … mais pour mieux y retourner. Les deux axes seront sans doute dorénavant mariés pour l’éternité. Mais, pour le pèlerin, un léger changement se profile. Sur la N-6, on annonce la sortie pour Trabadelo. |

|

|

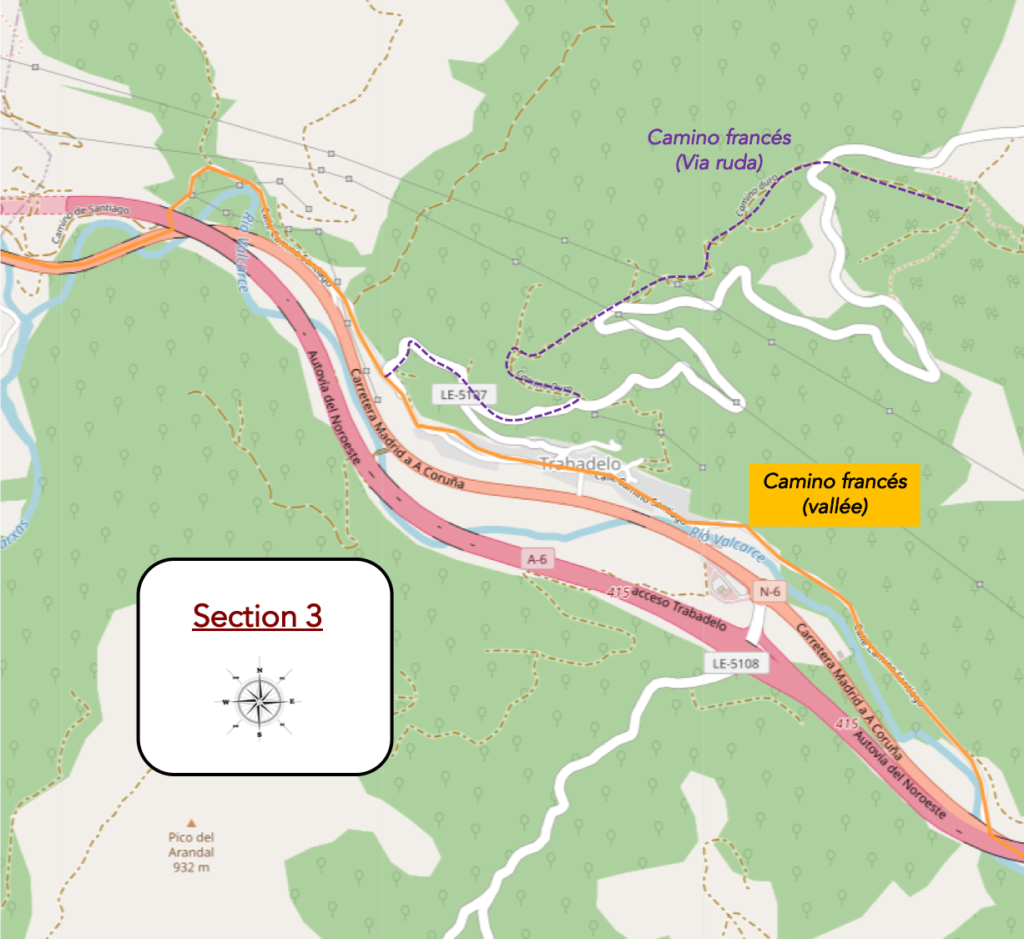

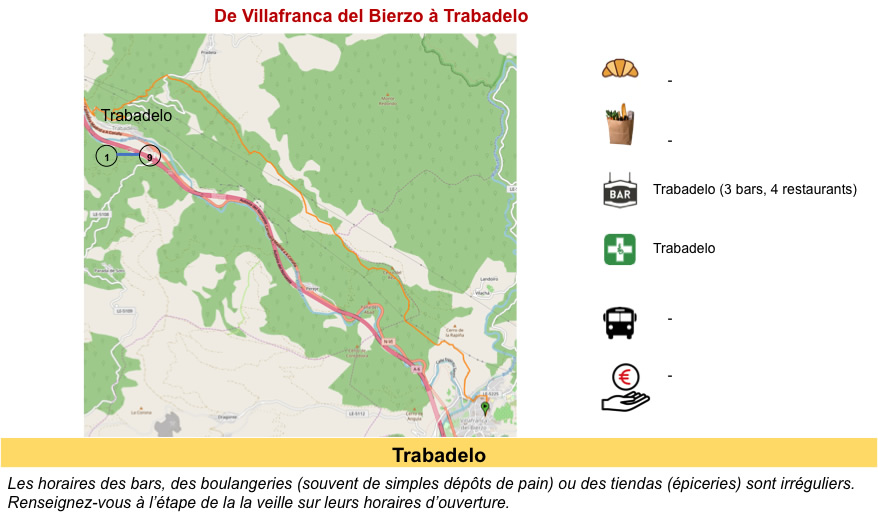

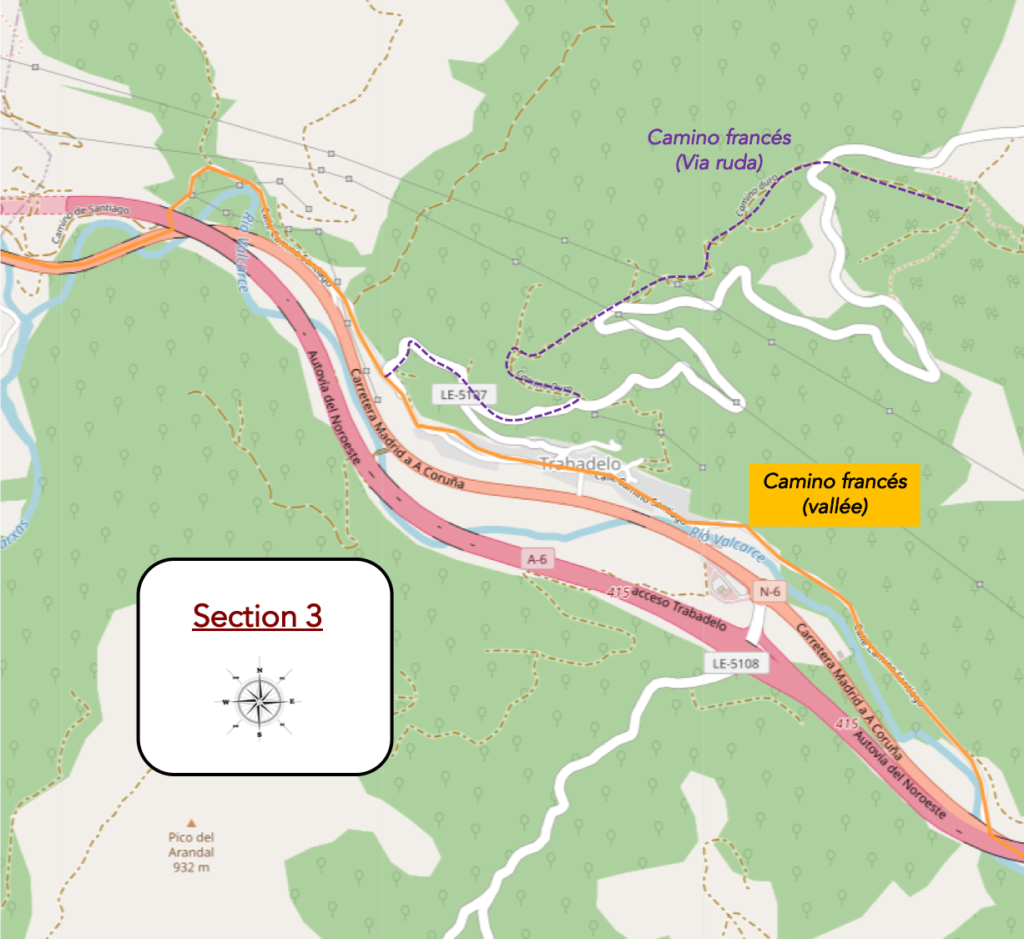

Section 3 : Quelques ondulations, encore et toujours, sur la “senda de peregrinos”.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans problème, même si le parcours monte sans cesse de manière imperceptible.

| Le Camino passe encore sous l’autoroute et le parcours va enfin changer. Du moins, pour quelques kilomètres. Nous allons laisser derrière nous cette longue route goudronnée qui nous a collé aux basques depuis Villafranca et un paysage que l’on dira un peu répétitif, pour ne pas dire autrement. |

|

|

| Nous sommes ici à 180 kilomètres de Santiago quand le Camino quitte la N-6 pour s’en aller vers Trabadelo. |

|

|

| C’est une petite route qui monte en paliers, le plus souvent en pente peu prononcée, dans la végétation foisonnante. L’humidité est assez présente par ici, et les fougères sont hautes comme des arbrisseaux. Au milieu des érables et des chênes, les joufflus châtaigniers centenaires ont pris le pouvoir pour nous plaire. |

|

|

| Les tas de bois de châtaigniers sont parfois épars, parfois alignés comme des code-barres, ajoutant au charme des lieux. |

|

|

En voici un somptueux spécimen qui a trouvé une autre raison d’être.

| Plus haut, la route arrive au village. |

|

|

| Les origines du village remontent à l’époque romaine et aux mines d’or de la région. Puis, le village, au cours des siècles a passé alternativement de la Castille à la Galice, au gré des souverains et des ecclésiastiques qui se disputaient la région. Au Moyen- Âge, il y avait un péage pour traverser la région, péage qui fut aboli, ce qui n’empêcha nullement certains hors-la-loi de de rançonner et d’imposer leurs propres péages aux pèlerins innocents.

C’est un village très allongé, au bord duquel coule le Rio Valcarce. C’est un village castillan, mais il y a encore ici un conseil de la langue galicienne de Castille y León. La traversée du village dure près d’un kilomètre. |

|

|

| Le village propose une bonne infrastructure pour les pèlerins. De ce fait, de nombreux pèlerins s’arrêtent ci, avant d’affronter le col le lendemain. Les maisons sont souvent parfois colorées, souvent en pierres, avec des balcons en bois ou des auvents plongeant sur la rue, comme dans tous les villages du Bierzo.

A part les personnes qui s’occupent des pèlerins, les 350 habitants du village sont des paysans pour la plupart. L’élevage et l’agriculture restent aujourd’hui les principaux axes, surtout le maraîchage. La châtaigne est l’un des produits phares de toute la commune, une importante source d’emplois. Il existe plusieurs entreprises qui se consacrent au commerce de la châtaigne dans la commune. Le cochon est l’animal de choix dans la région, et vous ne croiserez que peu de vaches, de chèvres ou de moutons. |

|

|

| Dans une rue en pente du village se dresse l’église paroissiale de San Nicolás, surmontée de son beffroi et de ses cloches, un édifice du XVIIème siècle. Fermée comme il se doit. Par contre, l’eau fraîche coule à la fontaine. Au XVIe siècle, il y avait une chapelle dédiée à San Lazaro et à côté, selon toute probabilité, un hôpital de pèlerins. Il n’en reste rien.

Dès le IXe siècle, l’église paroissiale de San Nicolás à Trabadelo était sous la protection de la cathédrale de Santiago. Le clocher de l’église date du XVIIe siècle, tout comme le retable baroque. L’église devrait abriter une petite image de la Vierge à l’Enfant du XIIIe ou XIVe siècle. Le problème de toutes ces église, c’est qu’elles ne s’ouvrent souvent que pour les messes du soir, quand le pèlerin est passé. |

|

|

| Le Camino quitte alors progressivement le village. |

|

|

Chemin faisant, vous croiserez un St Jacques qui fait le beau sous les chênes.

| Plus loin, le Camino va se balader assez longuement sur la route qui sort du village. Chemin faisant, il croise une petite route. C’est ici que revient la Via ruda, qui redescend de la colline. |

|

|

| Peu après, il passe sur le Rego de Paradela (rego est un mot galicien pour dire ruisseau), un petit ruisseau exsangue, et s’en va musarder au-dessus de la N-6. |

|

|

| Puis, il s’en écarte un peu pour rôder dans le royaume de la châtaigne, avant de trouver un autre petit ruisseau, le Rego del Valdelobos, aussi muet que le précédent. Mais, on suspecte qu’en temps de pluie, cela pourrait être différent. |

|

|

| Plus loin, la route arrive près de l’autoroute et de la N-6, qui progressent de concert, passe sous les piles des deux ponts… |

|

|

| …pour se retrouver à nouveau le long de la N-6. Quelle belle surprise, non ? |

|

|

| Alors commence une grande valse avec les ponts sur le Rio Valcacere. La rivière se plaît à louvoyer des deux côtés de la route et de l’autoroute, qui passe parfois en tunnel. La rivière, au moins en fait à sa guise. Sur le parcours, dès que vous verrez une barrière bleue l’eau coule en dessous. Et des ponts, on en compte bien une bonne demi-douzaine avant d’arriver à Portela de Valacre. |

|

|

| Au loin, vous voyez l’autoroute devant vous qui ressort d’un tunnel. La nature est torturée dans ce vallon encaissé. |

|

|

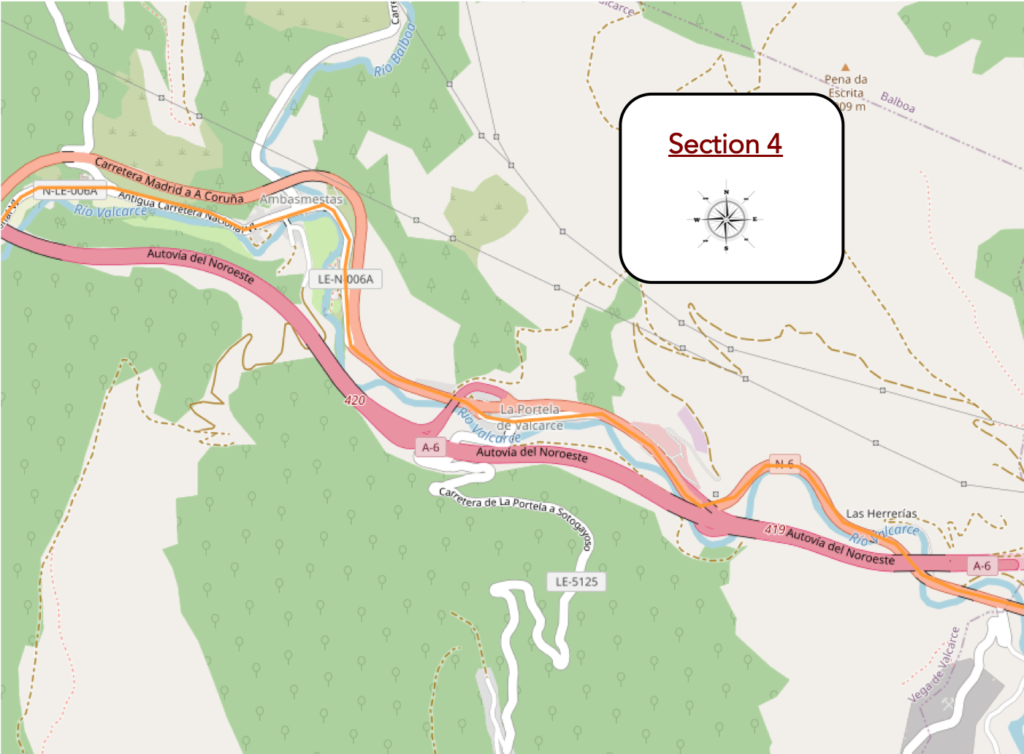

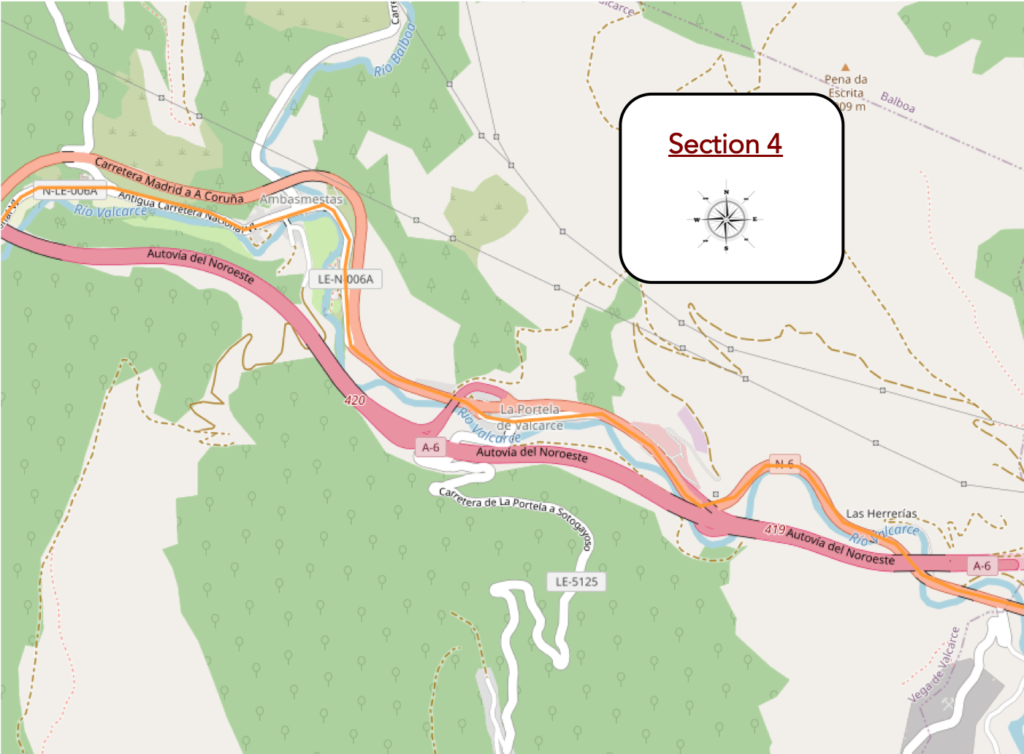

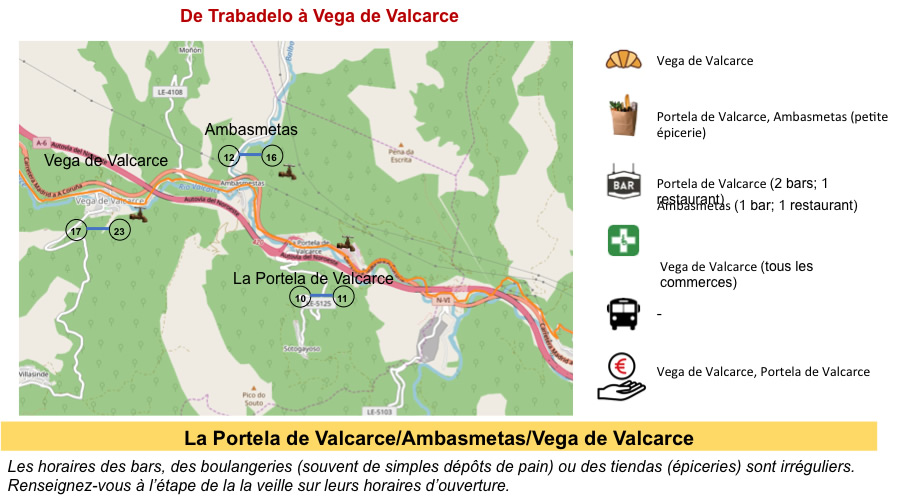

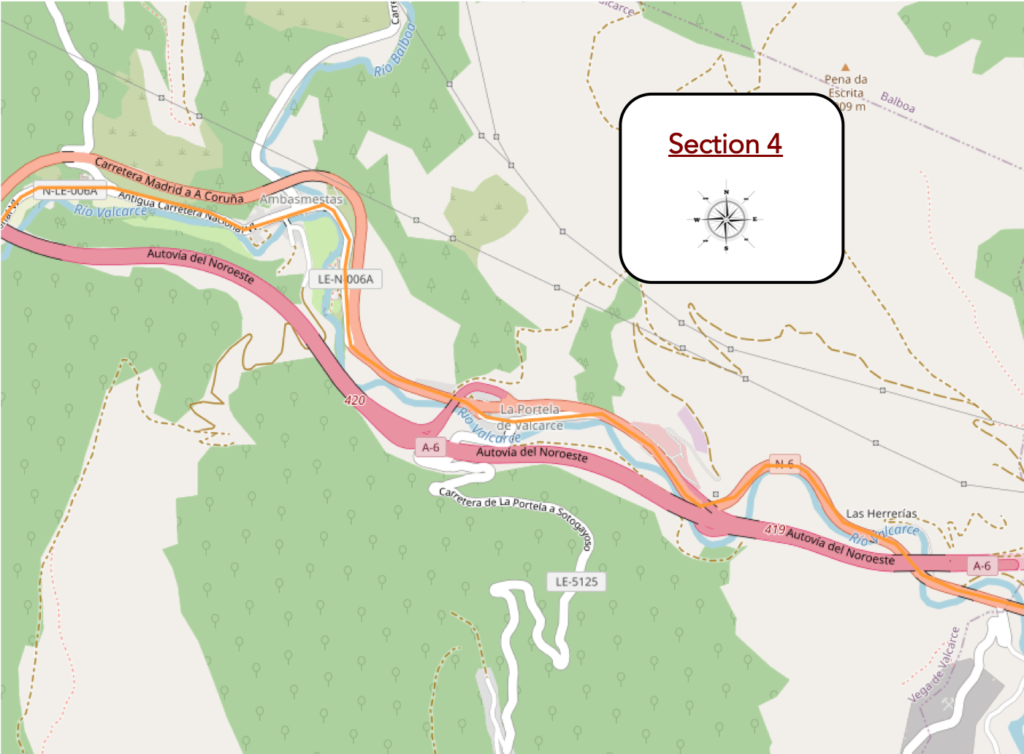

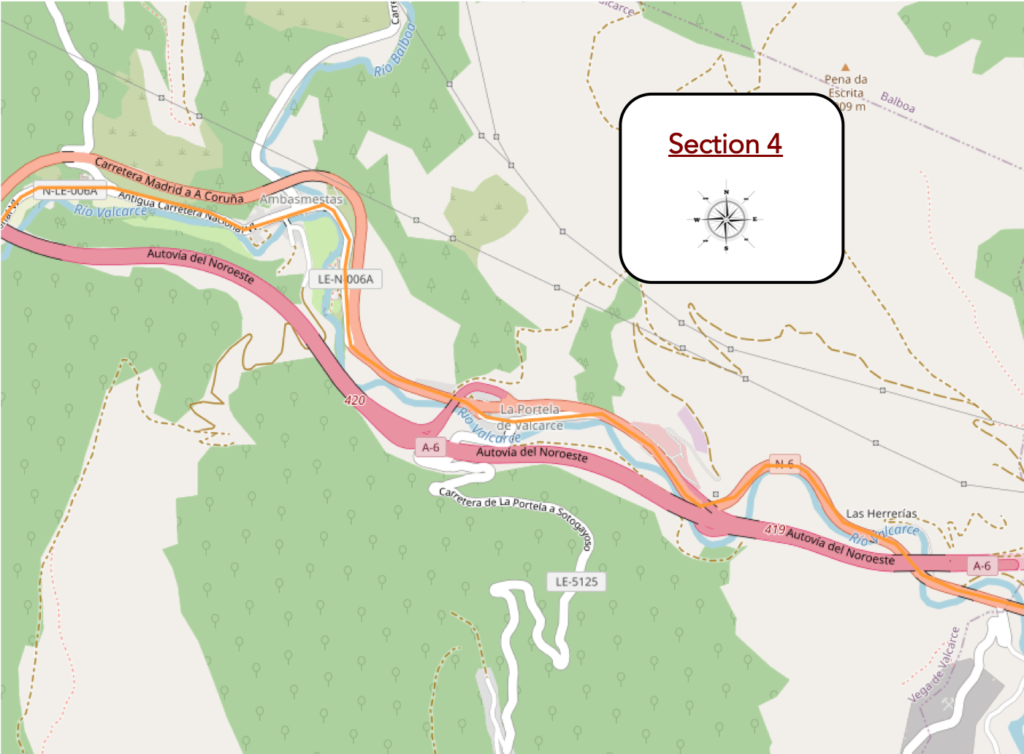

Section 4 : Vous n’avez pas encore assez tâté de la “senda de peregrinos”.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans problème, même si le parcours monte sans cesse de manière imperceptible.

| Plus loin, la N-6 fait encore plusieurs fois joujou avec la rivière… |

|

|

| …avant de passer sous l’autoroute et de se retrouver de l’autre côté. Pour changer un peu. Sans doute. |

|

|

| Alors, on recommence à jouer au saute-mouton avec la rivière. |

|

|

| Pourtant, tout arrive à point pour qui sait attendre. Un dernier passage sous le pont de l’autoroute, et le Camino débarque sur une grande place où on pourrait à l’aise ranger plusieurs régiments. C’est le lieudit Las Herrerias qu’il ne faut pas confondre avec Las Herrerias de Valcarce, plus loin sur le parcours. Un hôtel, des routiers qui font halte sur l’autoroute, des panneaux solaires qui couvrent la montagne, et des randonneurs qui débarquent pour faire une peu de Chemin de Compostelle, voilà le programme. |

|

|

|

|

| La Portela de Valcarce, c’est la porte à côté, au bout de la place. Le petit village de La Portela de Valcarce reflète également le virage vers la culture galicienne. A l’époque féodale, les nobles exigeaient le paiement d’un péage à tous les voyageurs souhaitant entrer en Galice, y compris les pèlerins. On pense que le nom du village dérive de ce péage, aboli au début du XIIème siècle par Alphonse VI, roi de León et de Castille. Cependant, les seigneurs féodaux continuèrent à collecter la taxe plus d’un siècle plus tard. Les premiers péages d’autoroutes datent donc depuis belle lurette. |

|

|

| Portela veut dire brèche en espagnol, et passage étroit en galicien. On comprend. On se demande toujours et encore avec quel argent voyageaient les pèlerins à cette période, et comment ils payaient la taxe. 35 habitants occupent le hameau, où on trouve une fontaine et une place de pique-nique. |

|

|

Ici, un monument avec un St Jacques qui n’a pas l’air débonnaire marque la distance entre Roncevaux et Santiago.

| L’église paroissiale, dédiée à Saint Jean Baptiste, est de style baroque et date des XVIIe et XVIIIe siècles, avec son pignon à trois cloches. Fermée, bien évidemment. Il y aurait ici un beau retable, avec la figure centrale de San Juan Bautista, et de vieux fonts baptismaux. |

|

|

| Au sortir du hameau, le Camino reste sur la N-6 pour quelques centaines de mètres, passe sous l’autoroute pour la dernière fois. |

|

|

| Peu après, il s’en va sur autre route, la N-6a. Ici, le Camino laisse un peu comme à regret la N-6 et l’A-6, qui nous ont bercé pendant 15 kilomètres, et qui s’en vont on ne sait pas où sous la montagne ou dans une autre vallée. Car pour passer le col de O Cebreiro en voiture, ce ne sont que de petites routes de montagne. Mais rassurez-vous, la N-6 et l’A-6, vous les retrouverez plus tard. Si ce n’est elles, ce sera leurs sœurs jumelles. Le Camino francés ne saurait se passer d’elles. |

|

|

| Peu après, la route arrive à Ambasmestas. Ici, les ríos Balboa et Valcarce se rejoignent ici pour donner au village son nom aguas mestas (eaux mêlées), qui a évolué en Ambasmestas. Jadis, il y avait un pont romain ici. Le village n’est guère plus grand que le précédent, avec une cinquantaine d’habitants. |

|

|

| L’église médiévale Nuestra Señora del Carmen ressemble à toutes les autres églises de la vallée. Elles sont faites de gros moellons de pierre, avec un clocher arborant fièrement des cloches. Peut-être aurez-vous le privilège de la trouver la porte ouverte, qui sait ? |

|

|

| La route quitte le village et va musarder sur un bon kilomètre sous les splendides châtaigniers. On comprend que la châtaigne est bien l’occupation prioritaire des paysans de la vallée car le bétail est quasi inexistant dans les prés. |

|

|

En dessous de la route, sous les châtaigniers, c’est toujours le Rio Valcarce qui roucoule.

Section 5 : A quelques pas de la montée au col.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans problème, même si le parcours monte sans cesse de manière imperceptible.

| Plus loin, on voit se dessiner l’imposant pont de l’autoroute, quand la route arrive à la périphérie de Vega de Valcarce. |

|

|

| L’approche du village est très longue, ici aussi, le village tutoyant l’autoroute, bien en dessous. |

|

|

| De belles maisons de pierre ornent parfois la route pour arriver plus loin, au centre du village (500 habitants). Le village est l’entrée principale de la Galice depuis Castilla y León. Dès l’époque des Romains, la région était envahie de criminels et de bandits qui s’attaquaient aux voyageurs de passage principalement des pèlerins et des marchands. |

|

|

| L’histoire du pays débute vraiment par la reconstruction d’un château mythique ici, le Castillo de Sarracín, qui aurait été détruit par les envahisseurs musulmans au VIIIème siècle. Sa reconstruction commencera au IXème siècle, après la Reconquista. A cette période, le Bierzo était une terre asturienne. Le roi Ordoño I des Asturies chargea son frère, le comte Gatón, de la reconquête et repeuplement de la région, jusqu’à Astorga. Puis, ce fut son fils Sarracino Gatónez, seigneur de Sarracín, qui succéda à son père comme comte du Bierzo et d’Astorga. Le comte Sarracino fonda également la cité de Vega de Valcarce. Quand on traverse ce petit village aujourd’hui, on n’a peu d’idée de ce que devait représenter la cité jadis.

Le château fut construit pour garder la route à travers la vallée, pour contrôler les bandits présents à l’époque médiévale, qui harcelaient les pèlerins. C’est aussi pour cette raison que les Templiers occupèrent plus tard la place. Avec la dissolution de l’ordre des Templiers au XIVème siècle, le château passa dans les mains des marquis de Villafranca, qui la reconstruisirent en partie. Durant les siècles suivants, de nombreuses têtes couronnées passèrent la nuit ici. C’est aujourd’hui une ruine là-haut sur la colline devant vous. |

|

|

| Le village est une des 47 communes de la Galicia estremeira, c’est-à-dire une un pays non situé en Galice, mais qui parle un dialecte galicien. Bien sûr, si comme nous, vous utilisez un espagnol de voyage, vous aurez bien de la peine à entrer dans ces subtilités linguistiques. Mais, comme ce sujet est d’importance culturelle ici, il est bon de faire un petit saut dans l’histoire pour comprendre le Bierzo et la Galice. Leur histoire commune débuta dans le Haut Moyen-âge, lorsque le pays passa de la gouvernance du royaume des Asturies à celui de León. Mais déjà, au Xème siècle, León fit don de la Vallée de Valcarce au monastère de Samos, en Galice. Puis, au XIIIème siècle, le Pays de Valcarce fut donné en tant que seigneurie ecclésiastique par le royaume de León à la cathédrale de Santiago. C’est donc à cette période que le droit de péage pour le passage en Galice remonte. On ne sait dire où se trouvait la douane, si on ose le dire ainsi. Certains disent Portela de Valcarce, d’autres le château d’Autares, à Vega de Valcarce, un château aujourd’hui disparu, dont il reste quelques ruines. Mais, il est fort à parier que des péages, il y en avait d’autres dans la vallée, jusqu’à Pereje, pour ponctionner les pèlerins. A XIème siècle, le royaume de León entreprit des démarches pour abolir ce privilège, mais personne ne sait combien de temps fut nécessaire pour abolir ces péages.

Par la suite, la seigneurie du Pays de Valcarce passa entre les mains de la famille Rodríguez de Valcarce, qui au XIVème siècle finit par intégrer pratiquement tout le tiers ouest du Bierzo. Plus tard, au XVème siècle, ce fut un grand bouleversement dans tout le pays, pendant le règne de Carlos Ier roi d’Espagne et du Saint Empire romain germanique qui réunit ainsi pour la première fois en une même personne les Couronnes de Castille, de Navarre et d’Aragón. Dans la région, pour couper court aux problèmes de succession, les Rois catholiques résolurent la question avec la création du marquisat de Villafranca, rattaché à la province de León. Mais, comme on l’a déjà dit, la culture galicienne n’a jamais vraiment disparu de ce pays, et jusqu’à Ponferrada. |

|

|

Il y a une église, fermée aussi, l’église de la Magdalena, un édifice solide et rectangulaire, retapé à de multiples reprises au cours des siècles.

| A la sortie du village, c’est une route qui ondule légèrement sous les arbres. |

|

|

| Plus loin, la route montre une pente plus soutenue, au milieu des châtaigniers, des chênes et des peupliers, qui dispensent leur ombre. |

|

|

| Peu après, devant vous se profilent à nouveau les hauts piliers de l’autoroute qui dessinent comme une barrière infranchissable au-dessus de la route rectiligne. |

|

|

| Peu à peu, l’autoroute se fait plus présente. Sur les collines dansent les éoliennes. |

|

|

| Sur le bas-côté, dans les prés, coule encore le Rio Valcarce, qui n’est qu’un filet d’eau ici. Devant vous, se dresse le double viaduc de l’autoroute. |

|

|

| Ruitelán est juste de l’autre côté de la colline, sous les majestueux châtaigniers qui font comme une guirlande. |

|

|

| Dans ce petit hameau de 30 habitants à l’année, il y a un reposant parc avec une fontaine au bord de la rivière. Pas loin d’ici vivait, au IXème siècle, St Froilán, qui devint plus tard évêque de León. Le petit hameau de Ruitelán est situé près de l’ancienne ville romaine d’Autharis ou Uttaris, dans les montagnes de la Sierra de Ancares. |

|

|

| La route traverse le village, grand comme un mouchoir de poche, passe devant l’église… |

|

|

| …et continue sous les châtaigniers. Au-dessus de la colline passe l’autoroute. La nature est belle et généreuse par ici. |

|

|

| Plus loin, dans ce qui ressemble à un petit paradis, la route arrive au panneau d’entrée de Las Herrerías del Valcarce. Mais, ce n’est que le panneau d’entrée, car le village est plus loin. |

|

|

| La route passe devant une auberge, où de nombreux pèlerins font une halte et continue… |

|

|

| … avant de descendre en pente plus soutenue pour traverser le Rio Valcarce, sur le pont dit romain. |

|

|

| Ce pont, du moins dans sa partie supérieure n’a rien de romain. Il ne fut construit qu’au XVème siècle. Il est en maçonnerie de pierres grossièrement sculptées avec une voûte très ouverte. Il n’a pas de parapet. |

|

|

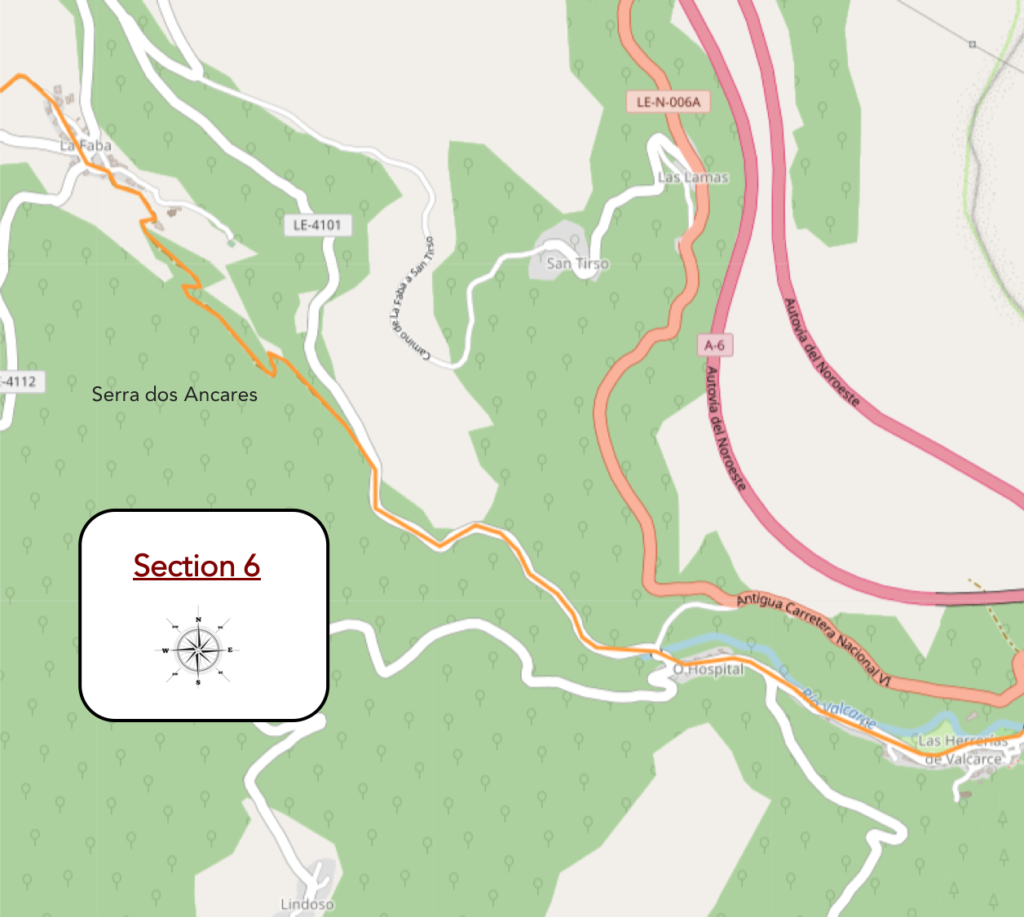

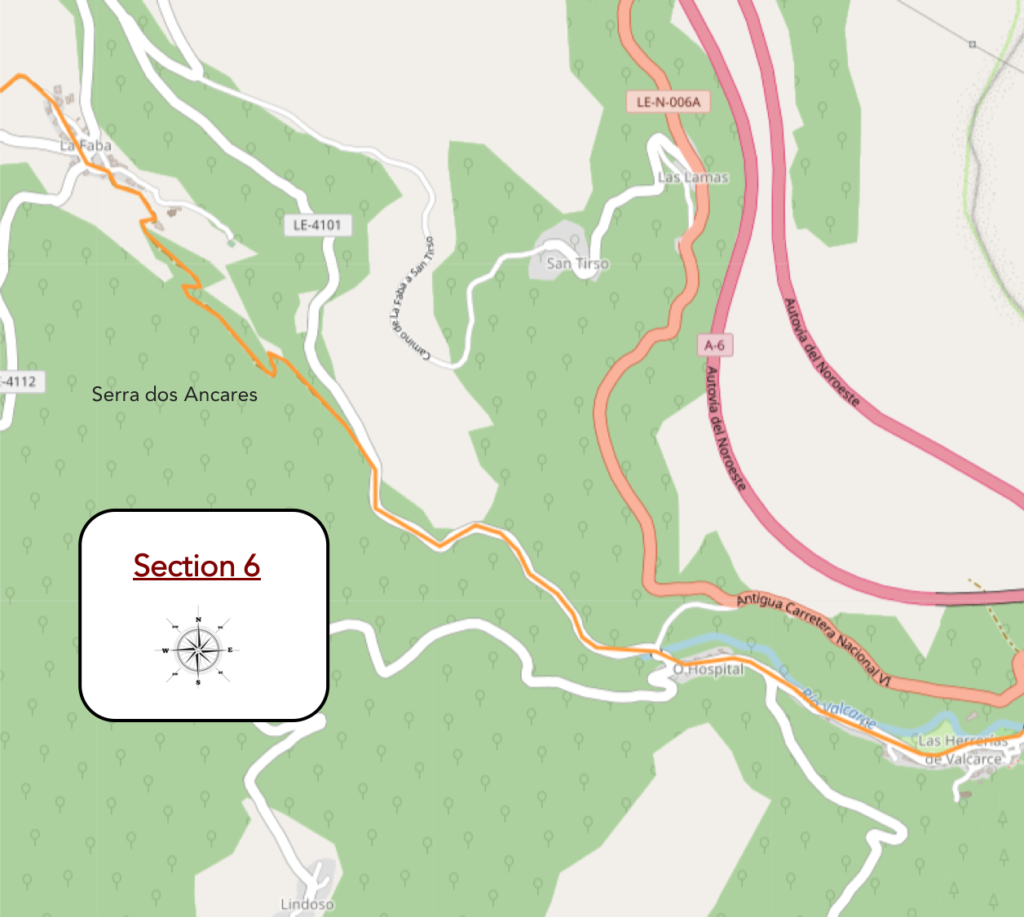

Section 6 : Premières rampes vers O Cebreiro.

Aperçu général des difficultés du parcours : 300 mètres de dénivelé sur 4 km, avec des pentes sévères.

| Le nom herrería signifie forge et fait référence à une ancienne industrie du fer dans cette région minière. Dès qu’on entre vraiment dans le village, la traversée proprement dite est brève. |

|

|

| Il y avait ici un hôpital pour pèlerins, appelé Hospital Inglés connu par le Codex Calixtinus. Les archives historiques disent que cet hôpital a été fondé au début des pèlerinages, au XI-XIIème siècles et que son fondateur était français. A cet endroit se trouvaient également une chapelle et un cimetière où étaient enterrés les pèlerins décédés. Comme les pèlerinages déclinèrent les siècles suivants, on utilisa ces lieux comme entrepôt. Au début du XIème siècle, les français mirent le feu à la chapelle et saccagèrent l’hôpital. Tout cela a disparu aujourd’hui. |

|

|

| La rivière serpente le long du village. Les maisons isolées se succèdent jusqu’au village de Hospital. Ici, près de la rivière, on voit du bétail dans les prés, des chèvres et des vaches, ce qui n’est pas courant dans une région pourtant dite d’élevage. La fontaine au bord de la rivière est connue sous le nom de Fuente de Quinoñes, en honneur au chevalier chevaleresque qui défendit le pont d’Órbigo. |

|

|

| Plus loin, la route monte dans les prés en pente douce vers le village de Hospital. |

|

|

| Hospital est le dernier village, au fond de la vallée, où débute seulement l’ascension vers O Cebreiro. Nous aurons donc marché dans la vallée sur 21 kilomètres, sans effort, passant de 513 mètres d’altitude à Villafraca del Berzo à 684 mètres ici. Une paille, rien quoi ! Mais cela va vite changer, c’est écrit au-dessus. |

|

|

| Le Camino traverse pour une dernière fois le Rio Valcarce, qui se perd plus haut dans le ravin. |

|

|

| Alors vous voilà parti pour une balade à 15% de pente sur le goudron pour 1 kilomètre et demi. |

|

|

| Que faire ? Que dire ? Compter ses pas, jeter un coup d’œil à la végétation débordante. Ici, les chênes, de toutes espèces, ont pris la place des châtaigniers dans le vallon sauvage. |

|

|

| Il y a parfois de petits rochers calcaires qui affleurent. |

|

|

| 1.5 kilomètre plus haut, arrive le choix pour les pèlerins marcheurs ou les pèlerins cyclistes. Les cyclistes suivront la route, les marcheurs le chemin. Si vous vous sentez une âme de cycliste ou que vous n’aimez pas marcher sur les chemins pentus, prenez la route. Vous arriverez aussi à Faba, à 156 km de Santiago. |

|

|

| Par le chemin, l’effort sera plus rude, le plus souvent à près de 20%. Sur la route, attendez- vous un peu à la même déclivité. |

|

|

| C’est tout de même étonnant comment la terre battue change votre état d’esprit. Les marcheurs connaissent bien la chose. Ici, sur le chemin ou sur la route, c’est le même paysage, les mêmes arbres. Mais, prenez un chemin de traverse et votre âme évolue dans un autre monde. Alors, sur le chemin qui grimpe dans la forêt, vous imaginez ces bouts de forêts qui pendent comme autant de véritables asiles, hier pour les loups, aujourd’hui pour les sangliers et les chevreuils. Ici, nous marchons dans la Serra dos Ancares, ce grand massif montagneux et boisé qui couvre une partie des Montes de León et surtout la Galice. |

|

|

| C’est raide oui, mais magnifique. Quand la lumière pénètre un peu plus, alors les arbres gagnent en taille. Les châtaigniers s’épanouissent avec volupté. Les chênes, les frênes et les érables rivalisent de hauteur, tout là-haut sur la canopée. |

|

|

| Mais, le plus clair du temps, on ne voit que rarement le ciel sous l’immense toiture de branches. Les racines enserrent les talus et les arbres se tiennent droits, derrière les murets de pierre où rampe la mousse. |

|

|

| Dans cet océan de verdure, le sentier se faufile furtif. Sous la futaie pousse un épais taillis d’arbustes, de petits arbres. Quelques plantes réussissent à survivre, des herbacées basses appauvries par le manque de lumière et des fougères. |

|

|

| Ici, ce ne sont pas de grands arbres. Étouffés, les rejets de châtaigniers, les érables et les noisetiers ressemblent à de petits nains trapus avec un court plumeau de branches minces. |

|

|

| Plus haut, la nature ouvre à nouveau la lumière. Alors les arbres reprennent de la hauteur, grands pourvoyeurs d’ombre. |

|

|

| Bientôt, apparaissent alors à nouveau les premiers signes de la présence des hommes. |

|

|

| Le Camino arrive alors à La Faba. Le nom La Faba a évolué à partir du mauresque al fawara, signifiant “source abondante”, car les musulmans sont aussi passés par ici. Sous le cimetière actuel, il y avait peut-être les restes d’une première église mozarabe dédiée à Saint-André. L’église actuelle a été construite au XVIIème siècle car la précédente était en mauvais état. |

|

|

| Il y avait deux “albergue” dans ce magnifique hameau où les pierres éclatent de partout. L’un des deux à malheureusement brûlé au début de 2022. L’autre bourdonne comme une ruche. Il faut bien comprendre qu’après une rude montée (plus de 250 mètres de dénivelé depuis Hospital), ce genre d’établissement est pris d’assaut. Cela parle fort, très fort, trop fort, en américain la plupart du temps. |

|

|

| Dès la sortie du village le chemin caillouteux retrouve les broussailles et les arbustes du sous-bois. |

|

|

| Mais, il ne fait pas de vieux os, et rapidement on retrouve la lumière, sur un chemin qui monte à près de 20% de pente. |

|

|

Là-haut, la lande s’étire jusque vers les hauteurs, laissant votre esprit vagabonder et vos mollets se durcir.

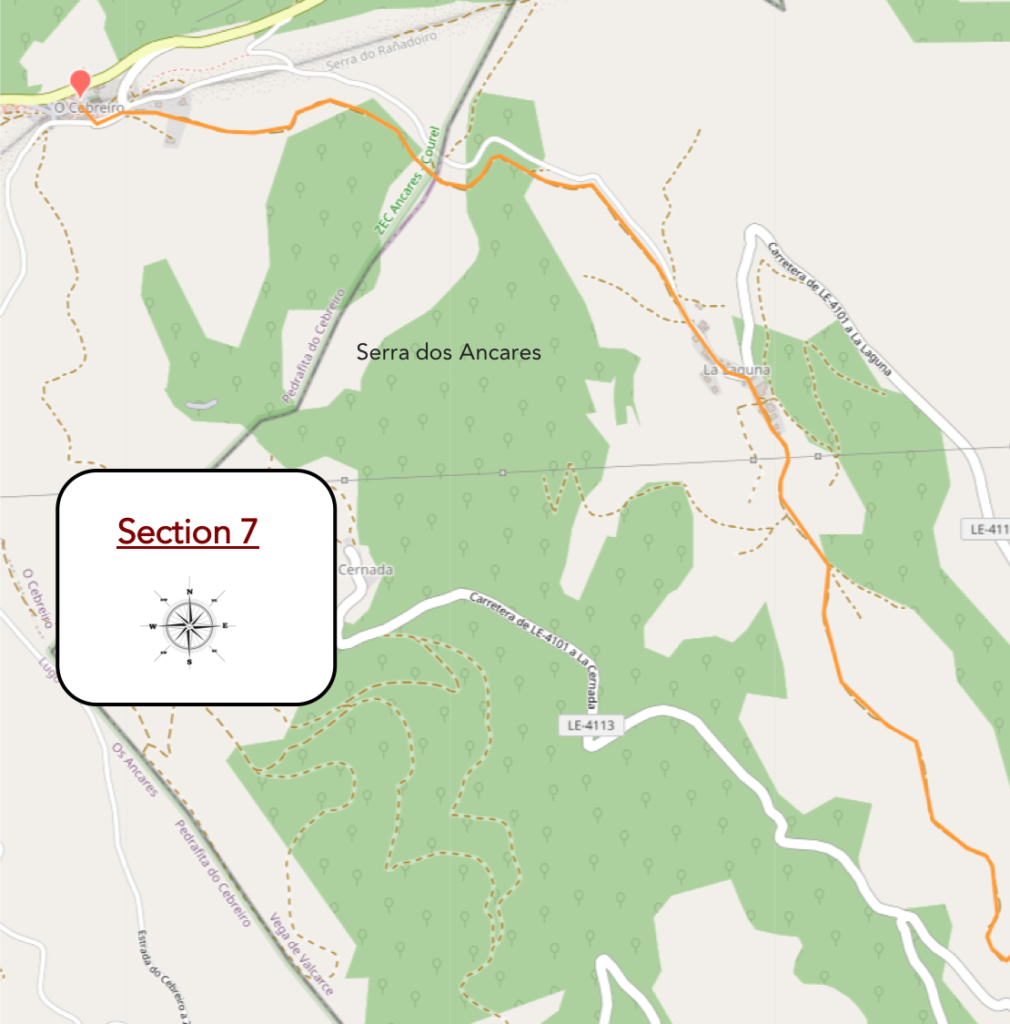

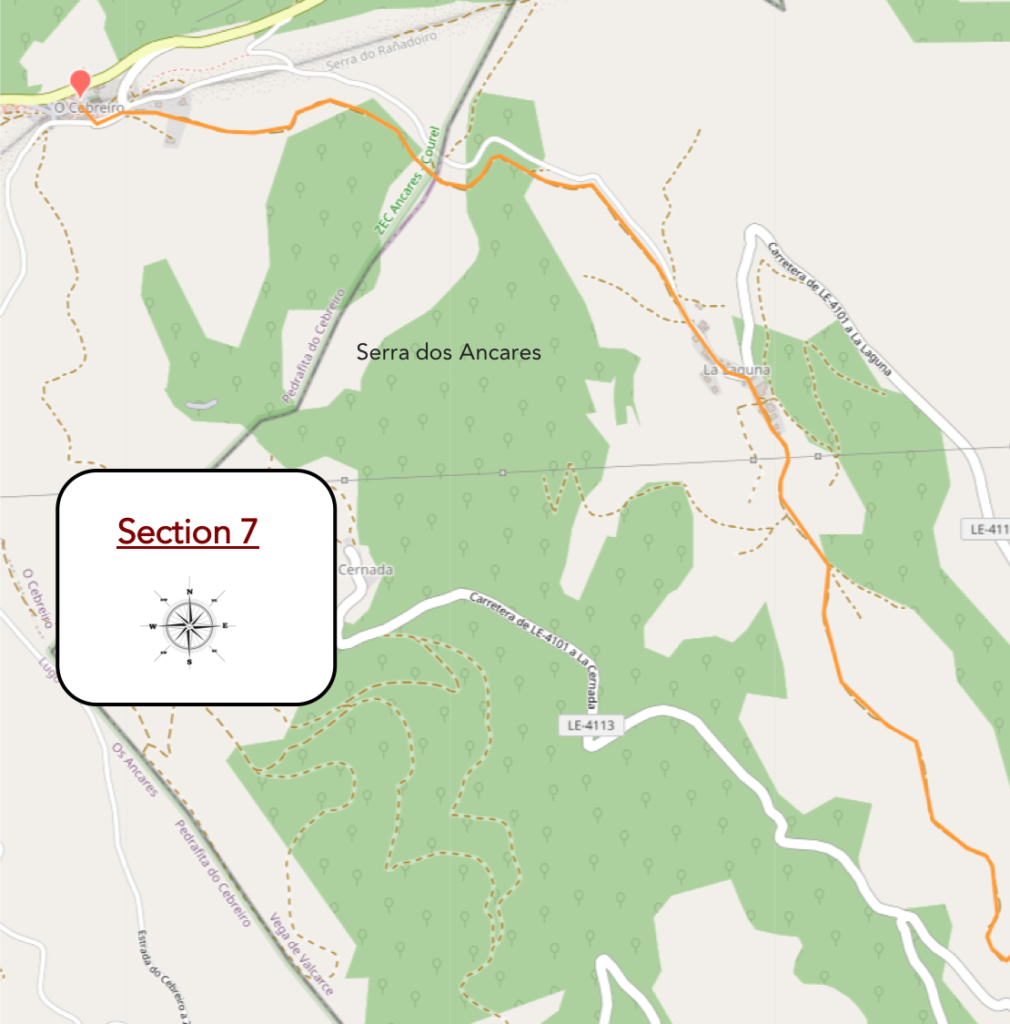

Section 7 : Tout là-haut, à O Cebreiro.

Aperçu général des difficultés du parcours : 360 mètres de dénivelé sur 4 km, avec des pentes sévères.

| Sur les talus s’agrippent les cyprès, les lavandes brûlées, les ronces, les bruyères, les ajoncs et les genévriers. C’est la lande, d’autant plus pauvre qu’elle est abandonnée des hommes. |

|

|

| Ici, rien ne pousse vraiment, si ce n’est l’herbe, sèche en automne, qui se couche sous les vents, et les maigres buissons qui survivent d’une année à l’autre. |

|

|

| Plus haut, le chemin retrouve un peu d’ombre, mais la pente ne diminue pas pour autant. |

|

|

| Les cyprès sauvages prennent de la hauteur sur les talus et le chemin, pour quelques centaines de mètres se calme un peu sur une pente moins rude. |

|

|

| Alors, on voit au-dessus le hameau de La Lagune, qui vous tend les bras. |

|

|

| Ici, la pente repart à la hausse. Maintenant, il y a quelques arbres, des chênes surtout, qui apprécient ces sols ingrats, et qui font les beaux le long des murets de pierres. |

|

|

| Encore un dernier coup de collier, et le Camino arrive à La Lagune. |

|

|

| Ici, les pèlerins font la pause à l’“albergue”. La montée a été rude depuis La Faba, avec près de 250 mètres de dénivelé. Mais la montée n’est pas terminée. Il reste deux kilomètres à affronter pour arriver au col, à O Cebreiro. Certains pèlerins passent la nuit ici, car ils estiment que la journée passée suffit à leur bonheur et qu’il n’est pas toujours aisé de trouver de la place au col pour se loger. |

|

|

| La Laguna de Castilla est le dernier village de Castille y León, avant d’entrer en Galice. Cependant, ce village est galicien dans son essence. Le village est connu comme le “village des deux mensonges”, car il n’y a pas de lagune et qu’il ne ressemble pas du tout au paysage castillan. Le nom provient en fait d’un mot celtique Aghun, que les musulmans ont complété par al-aghuna, qui au fil du temps s’est transformé en La Laguna. |

|

|

| Dès la sortie du village, la pente repart de plus belle. C’est cependant un peu moins pentu qu’avant le village, entre 10% et 15%. |

|

|

| C’est assez longtemps, comme plus bas, un pays de landes ouvertes, broussailleuses, dominées par les grands cyprès, les cytises et les ajoncs, avec ci et là des bouquets de chênes. |

|

|

| Plus haut, le chemin traverse alors une zone où la végétation est à nouveau plus dense. |

|

|

| Mais, cela ne dure pas longtemps, et le chemin retrouve son cours normal dans la lande. Et, cerise sur le gâteau, la pente se fait à nouveau plus exigeante. |

|

|

Plus haut, un poteau de signalisation apparaît sur le talus, indiquant Santiago à 152,5 kilomètres et portant l’inscription “Teso dos Santos”. Il y avait autrefois ici une petite chapelle marquant la frontière entre León et la province de Lugo en Galice. Les anciens poteaux de style galicien ont été modifiés et modernisés ces dernières années.

| Et le chemin continue de monter dans la nature enchanteresse. Ici un homme redescend avec trois chevaux. Le troisième s’est évadé. Il existe des sites qui organisent des transports à cheval depuis le bas de la vallée. C’est comme dans le désert, quand vous montez sur un dromadaire. Vous apprenez à monter sur ces bêtes en quelques minutes. Dans le désert comme dans la montagne, ces animaux connaissent bien le chemin. Vous avez le sentiment d’en être les maîtres. Quelle illusion ! Mais, les chevaux, il faut bien les ramener au bercail. |

|

|

Peu après, le Camino dit au revoir à la Castilla y León. C’est une frontière sans douaniers. Nous sommes dorénavant en Galice et, plus précisément dans la province de Lugo. Ici, des larmes de bonheur coulent parfois sur le visage des pèlerins qui sont venus de loin, de très loin, parfois des pays de l‘Est ou d’Italie. Être si près. Évidemment, de nombreux espagnols commencent le Camino depuis León, peu à Roncevaux. Alors, pour eux, la Galice ou la Castille, c’est le même pays.

| Plus loin, le Camino traverse encore les sous-bois avant d’arriver au col. |

|

|

Sincèrement, vous n’aurez jamais le sentiment d’avoir changé de pays en entrant en Galice. Ce sont toujours les mêmes collines boisées qui se dispersent dans un lointain peu accessible. Une mystérieuse légende dit que le Saint Graal est caché quelque part par ici, et on le croit.

| Avant le col, le chemin passe près d’une grande bâtisse en pierre, sous les arbres./td> |

|

|

| Une dame en bronze accueille les pèlerins. Les pèlerins qui font le chemin en hiver (et il y en a), arrivent souvent ici dans un climat rigoureux, avec des chutes de neige et de la glace abondante. Le col est à 1’300 mètres d’altitude. Il n’y a jamais trop de touristes, sauf en été, et vous pouvez profiter de la solitude et du calme. Mais, c’est relatif, Il peut y avoir plus de 1’000 pèlerins qui transitent ou s’arrêtent au col. |

|

|

| Il y a un calvaire et une belle esplanade dans le préau au-dessus du village, là où arrive la route du col. De par sa position stratégique, le col fut un lieu important lors de Guerre d’indépendance espagnole, qui opposa les troupes napoléoniennes aux Bourbons d’Espagne, au Portugal et à l’Angleterre. Le village compte une vingtaine de maisons développées à partir et pour le pèlerinage. C’est l’un des villages les plus insolites du Camino, reflétant encore ses origines anciennes. L’origine du nom fait débat. Certaines sources disent qu’il vient de cebrarium, un endroit avec de nombreux ânes sauvages (asnos, également appelés onafros ou cebros). D’autres sources disent que le nom fait référence au zèbre ou enzebro, un animal semblable à un zèbre mais sans rayures, autrefois très abondant en Galice jusqu’à son extinction au XIVème siècle en raison de la chasse pour sa peau. Dans le Codex Calixtinus, le village est cité comme Mons Februarii, disant qu’il y avait un hôpital au sommet de la montagne. Cette zone est occupée depuis l’Antiquité. Avant l’arrivée des Romains, il y avait une colonie celtique ici. |

|

|

| L’histoire débute ici vers le XIème siècle. L’église de Santa María La Réal semble tirer son origine d’un hôpital pour pèlerins, qui aurait été la première construction liée au pèlerinage de O Cebreiro, construit par des français. L’église aurait été construite au XIème siècle, étant à l’origine un prieuré dépendant des moines bénédictions d’Aurillac. Par la suite, à partir du XVème siècle, le prieuré passa aux mains des bénédictins de San Benito de Valladolid. Parmi les mécènes, il faut souligner les Rois Catholiques, qui après leur séjour ici, au XVème siècle, firent don d’un reliquaire pour conserver les reliques sacrées du miracle du Saint Graal.

Le récit du miracle fait partie de la tradition du pèlerinage de Compostelle. Un jour d’hiver particulièrement neigeux, un moine célébrait la messe dans l’église. Un voisin de la paroisse, le dénommé Juan Santín, brava la tempête et se rendit jusqu’à l’église pour assister à la messe. Le moine sous-estima le sacrifice du paroissien s’exclamant quand il le vit arriver : “ Qui vient, par une si grande tempête, se fatiguer pour trouver seulement un peu de pain et de vin ! ”. À ce moment précis, l’hostie se transforma en chair et le vin en sang. Dans le reliquaire se trouvent le calice qui, selon la tradition, aurait été utilisé lors de la Dernière Cène, et la coupe du jeune homme. |

|

|

Santa María La Real abrite également la tombe d’un éminent prêtre. Historiquement liée au Camino de Santiago et chargée d’un fort symbolisme, la notoriété du village et du Camino francés en général, on la doit surtout au travail de son curé, Elías Valiña. Il fut le promoteur visionnaire du pèlerinage à Santiago depuis les années 70. Chercheur infatigable, il consacra des décennies à cartographier ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Camino fracés, en initiant la signalisation de l’itinéraire avec les flèches jaunes désormais traditionnelles.

| Le village conserve intact un ensemble de pallozas, des demeures de pierre au toit de chaume, généralement circulaires, encore habitées il n’y a pas si longtemps. Ces habitations préromaines, d’origine celtique, sont les plus anciennes maisons d’Espagne et ont traversé les siècles grâce à l’isolement géographique de cette région. Ils sont parfaitement conservés ou restaurés dans ce village. En plus d’être utilisés comme habitations jusqu’à il y a moins d’un siècle, ils servaient également à garder le bétail. L’une de ces maisons est intégrée dans l’un des deux établissements de tourisme rural que compte la localité. L’autre, beaucoup plus ancienne, a été convertie en Musée ethnologique. Il faut aussi faire étape à l’auberge San Giraldo de Aurillac, la plus fréquentée sans doute depuis Roncevaux, puisqu’elle commença à fonctionner dès le IXème siècle.

Voici quelques images de ces lieux, au petit matin, avant le départ des pèlerins. |

|

|

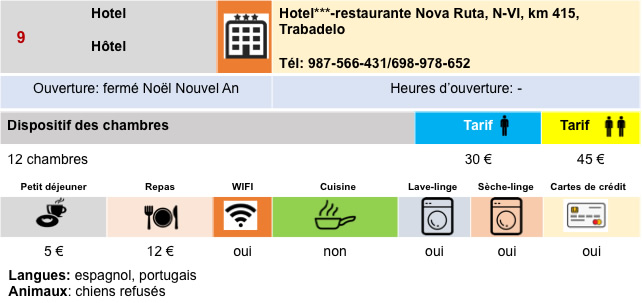

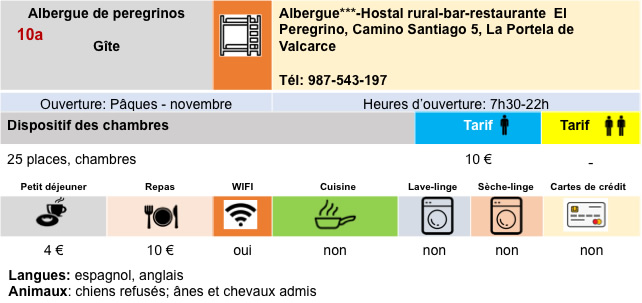

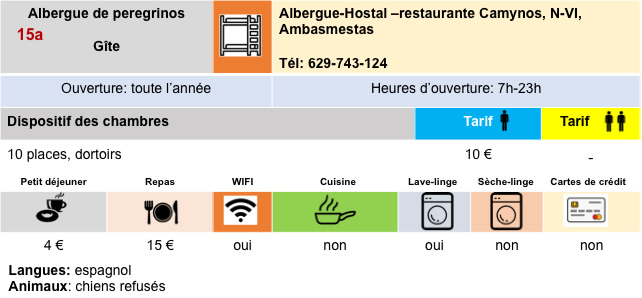

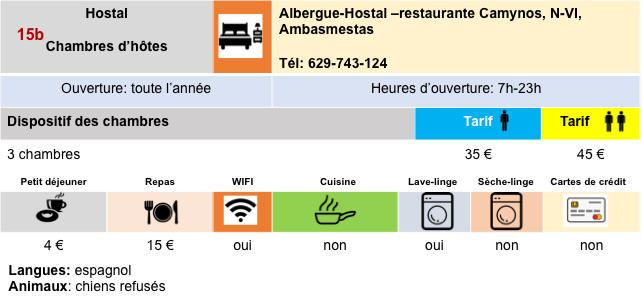

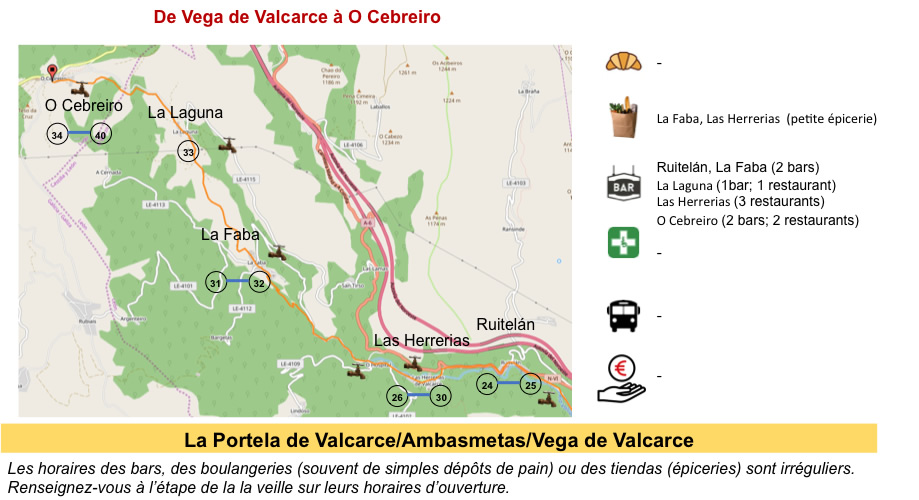

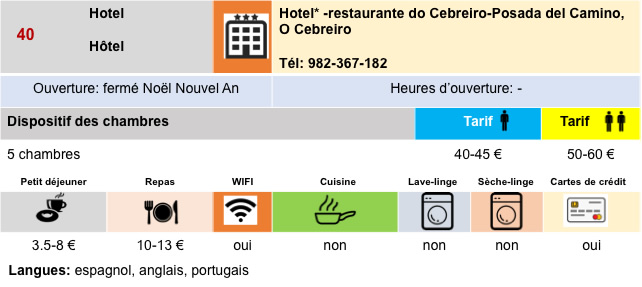

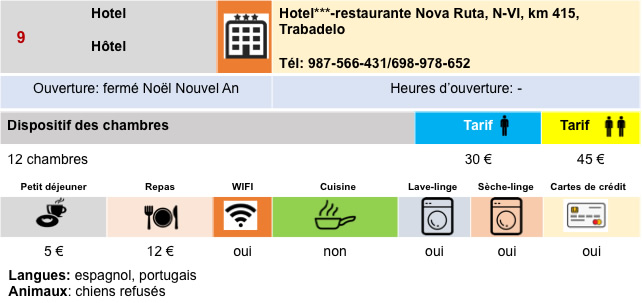

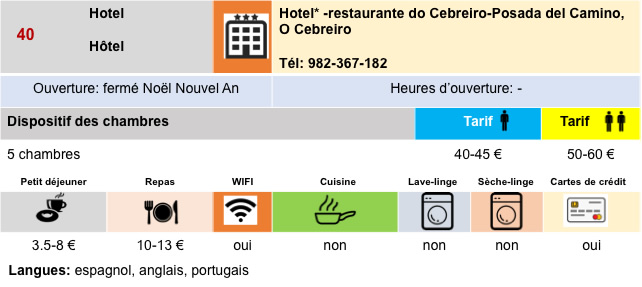

Logements

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

|

Etape suivante : Etape 9: De O Cebreiro à Triacastela |

|

|

Retour au menu 2 |