Dans le patrimoine vernaculaire et les hórreos de Galice

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du Camino. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-sarria-a-portomarin-par-le-camino-frances-43354761

Ce n’est évidemment pas le cas pour tous les pèlerins d’être à l’aise avec la lecture des GPS et des cheminements sur un portable, et il y a encore en Espagne de nombreux endroits sans connexion Internet. De ce fait, vous pouvez trouverez bientôt sur Amazon un livre qui traite de ce parcours.

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

La Galice possède sa propre langue, le galicien (gallego en espagnol ou galego en galicien). C’est la plus occidentale des langues romanes, s’étant séparée du latin au début du Moyen Âge. Pendant la Reconquista, aux XIème et XIIème siècles, la Galice a poussé vers le sud dans ce qui est aujourd’hui le Portugal. De ce fait, le dialecte méridional du galicien est le portugais. Le galicien était considéré comme la langue de cour élégante de León jusqu’au XIIIème siècle. Les panneaux en Galice sont le plus souvent en langue galicienne plutôt qu’en espagnol castillan. Les différences d’orthographe les plus notables sont que X remplace J, comme dans Perexe (Pereje) où nous sommes passés en montant à O Cebreiro. Le R remplace le L, comme dans praia (plage) ou praza (place). Et des différences, il y en a de nombreuses autres. Nous ne tenons pas à faire de ce site une œuvre linguistique. Lors du recensement de 1991, 91% des habitants ont déclaré parler galego. Le galego a tendance à être davantage entendu dans les zones rurales et chez les personnes âgées. Mais pour la très grande majorité des pèlerins non espagnols, leur oreille ne sentira pas la différence entre le galego et le castillan. Et de l’espagnol, ils entendent deux mots.

Dans l’étape du jour, les hórreos font florès. Les hórreos se trouvent principalement dans le nord-ouest de l’Espagne (Galice et Asturies) et le nord du Portugal. Il existe deux principaux types de hórreo : de forme rectangulaire, le plus étendu, que l’on trouve généralement en Galice et dans les zones côtières des Asturies ; et des hórreos de forme carrée des Asturies, de León, de l’ouest de la Cantabrie et de l’est de la Galice. Le hórreo galicien est une construction à usage agricole destinée à sécher, sécher et stocker le maïs, voire d’autres céréales, avant de les décortiquer et de les broyer. Il se compose d’une chambre de stockage, étroite et perméable au passage de l’air, séparée du sol pour empêcher l’entrée d’humidité ou d’animaux. Des greniers similaires étaient courants dans toute l’Europe. Il existe des espigueiros ou canastros dans le nord du Portugal. La Savoie française, le Valais suisse et le Val d’Aoste itaien ont des greniers au même usage, souvent appelés raccards. La Norvège a son stabbur et la Suède son häbre. Les hambars se trouvent dans les Balkans et en Turquie.

L’origine du terme hórreo nous renvoie au latin horreum, qui désignait un bâtiment dans lequel étaient conservés les fruits des champs, notamment le grain. A ses débuts, l’utilisation en Galice était liée à la culture du mil, qui était déjà pratiquée dans la culture des castros wisigoths, culture qui dura tout le Moyen-âge et fut ensuite remplacée par le maïs à son arrivée en Europe au XVIIème siècle. Le pain était l’aliment de base de la population. En 1973, un décret a été prononcé pour la protection de tous les anciens greniers de Galice et des Asturies, qui tentait de faire face aux conséquences de l’abandon du mode de vie rural et de la perte d’utilisation des greniers. Certains greniers galiciens sont considérés comme des monuments historiques. Le type galicien-portugais est essentiellement composé d’un socle, d’une chambre, d’un moyen d’accès et de quelques éléments ornementaux et symboliques. Les ornements représentent le pouvoir de la maison ou la protection de la divinité.

Aujourd’hui, Sarria est le un point de départ d’une armada de pèlerins qui commencent leur Camino, puisqu’il ne reste que 5 jours et un peu plus de 100 km jusqu’à Saint-Jacques, répondant à l’exigence minimale pour recevoir un certificat de Compostelle. Un grand nombre vient d’Amérique du Sud ou d’Amérique centrale. Mais pas que. Il y a aussi de nombreux américains et des personnes de tous les continents. Les pèlerins qui sont venus des pays de l‘Est, d’Allemagne, de Suisse ou d’Italie et tous les pèlerins qui ont traversé la France avant d’arriver ci, se font une idée assez négative de ces “touristes des 100 kilomètres”, avec leur sac dérisoire. C’est donc ce que certains appellent le “Camino touristique”. Et c’est vrai. L’étape du jour est une des plus belles étapes du Camino francés, dans des paysages souvent envoutants.

Difficulté du parcours : Les dénivelés du jour (+383 m/-480 m) sont assez prononcés pour une étape espagnole qui traverse des collines. Le parcours monte pendant les 6 premiers kilomètres, en pentes souvent assez marquées. Puis, ce sont des ondulations permanentes, jusque à la descente pentue sur Portomarín.

Aujourd’hui, les passages sur routes ou sur les chemins sont très équivalents :

- Goudron : 11.5 km

- Chemins : 10.5 km

Nous avons fait le parcours depuis León en automne, dans un temps assez clément, contrairement à la première partie du parcours, faite sur un sol détrempé, le plus souvent dans la boue collante.

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les “vrais dénivelés”, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Voici un exemple de ce que vous trouverez. Il suffit de prendre en compte la couleur pour comprendre ce qu’elle signifie. Les couleurs claires (bleu et vert) indiquent des pentes modestes de moins de 10%. Les couleurs vives (rouge et brun foncé) présentent des pentes abruptes, le brun dépassant 15%. Les pentes les plus sévères, supérieures à 20-25%, très rarement plus, sont marquées de noir.

Section 1 : Dans les forêts de Sarria.

Aperçu général des difficultés du parcours : quelques pentes marquées dans le bois.

| Le ciel est ce matin un peu grisouille sur Sarria. Où que vous ayez passé la nuit, il faut se retrouver dans la vieille ville. Le Camino part du sommet de la Rua Mayor, au niveau de l’Office de tourisme, l’ancienne maison préventive. |

|

|

| Il monte jusqu’au sommet de la rue, là où se dresse un cruceiro, avec un Christ en croix, qui domine la ville basse. |

|

|

| Juste en dessus se dresse le couvent de la Magdalena. Il fut fondé comme hôpital pour les pèlerins au XIIIème siècle par l’Ordre de la Pénitence des Bienheureux Martyrs du Christ, des moines italiens sous la règle de St. Augustin en route pour Saint-Jacques. Au XVIème sècle, les Magdalenos qui avaient dirigé le monastère pendant trois siècles furent intégrés à l’Ordre des Augustins. L’édifice fut reconstruit en partie au XVIème siècle mélangeant du roman orignal, du gothique et du baroque. Le monastère resta sous la protection des moines italiens jusqu’au XIXème siècle. Après avoir servi de prison et de caserne, les bâtiments furent abandonnés. Puis il passa sous la tutelle des prêtres de l’Ordre des Mercédaires, qui le restaurèrent et poursuivirent l’accueil traditionnel des pèlerins. L’hôpital fonctionna jusqu’au début du XXème siècle. Aujourd’hui, c’est une école privée gérée par l’ordre des Mercédaires. |

|

|

| Depuis le couvent, la route longe le cimetière et descend dans le sous-bois vers la rivière. |

|

|

| Au bas de la descente, le Camino passe sur le pont médiéval du XIVème siècle, le Ponte Áspera (Pont rugueux), un pont magique, le plus célèbre des ponts de Sarria. Ce pont sur la rivière Celeiro possède trois arches construites en pierre de taille. Le pavé lustré a dû voir défier des centaines de millions de pèlerins au cours des siècles. |

|

|

| Un étroit chemin lisse s’en va alors à plat dans l’abondante végétation vers une voie de chemin de fer secondaire. Attention ! Depuis Sarria, il y a une forte proportion de voies complémentaires. Ici, suivez le Camino majoritaire qui ne traverse pas la voie. |

|

|

| Ici, le chemin suit sagement la voie de chemin de fer. |

|

|

| Il se dirige à plat progressivement vers un long pont autoroutier. |

|

|

| Plus loin, le chemin traverse la voie ferrée sous le pont autoroutier. |

|

|

| Il fait quelques centaines de mètres à plat… |

|

|

| …avant de franchir le minuscule ruisseau de Rego del Rio et de monter en pente soutenue dans le bois. |

|

|

| Ici, les châtaigniers et les chênes se partagent la colline sauvage. |

|

/td> /td> |

| Les châtaigniers, sans doute plusieurs fois centenaires, bossus, tordus, torturés, semblent avoir pris sur eux toute la douleur des ans. Leurs moignons déchiquetés leur servent de branches. Il ne leur reste pas grand-chose comme tête. |

|

|

| Plus haut, les chênes prennent petit à petit le pouvoir et la forêt se dissipe. |

|

|

| Le chemin passe alors le long de murets de pierres sèches sous les arbres… |

|

|

| … et débouche sur un haut plateau dans les prés. On pressent que le brouillard va peut-être se dissiper. La région de Sarria est très renommée pour son brouillard souvent tenace. |

|

|

| Plus loin, le chemin frôle le hameau de Vilei, le long des murets de pierres couverts de mousse. |

|

|

| C’est alors une large route de terre battue qui serpente avec douceur dans les prés. |

|

|

| Plus loin, le chemin se rapproche petit à petit de Barbadelo. |

|

|

Section 2 : Entre campagne et sous-bois.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours en pente au départ, puis les vacances.

| Le chemin ne tarde pas à arriver au village. |

|

|

| Comme il est souvent de coutume, de nombreux pèlerins prennent le petit déjeuner au premier village, car tous les “albergue” ne servent pas le petit déjeuner. Ici, l’“albergue” s’est appropriée le cruceiro du village, où coule aussi une fontaine kitch, mais votive. |

|

> |

| Barbadelo existe depuis le Xème siècle. Il faisait à l’origine partie d’un grand monastère, construit à la fin du IXème siècle, qui abritait à la fois des nonnes et des moines, un arrangement de cohabitation qui cessa de convenir au pouvoir de Samos, qui affilia le monastère au couvent de Samos, et le confia uniquement à des hommes, avec le but d’en faire aussi un hôpital des pèlerins. L’église de Santiago date de la seconde moitié du XIIème siècle et est mentionnée dans le Codex Calixtinus. Elle a été construite sur les vestiges de l’ancien monastère. La région est connue localement sous le nom d’O Mosteiro en référence au premier monastère. L’église que l’on voit aujourd’hui est le seul bâtiment du monastère qui reste. C’est l’un des meilleurs exemples de l’art roman galicien et il a été déclaré Bien de Intérêts Culturels (BIC) en 1980.

A cause du brouillard, et ignorant son emplacement à l’écart du village, nous empruntons quelques images à Internet. |

|

Wikipedia ; auteur : Jos Antonio Gil Martinez |

| Wikipedia ; auteur : Jos Antonio Gil Martinez |

Wikipedia ; auteur : Jos Antonio Gil Martinez |

| L’église est dominée par une tour fortifiée carrée à un angle. Les portails ont des sculptures de figures animales et humaines étranges et fantastiques sculptées avec grossièreté dans le granite. L’église est fermée, comme la plupart des églises de la région. |

|

|

| Wikipedia ; auteur : Gerd Eichmann |

Wikipedia ; auteur : Gerd Eichmann |

| Le Camino traverse le village. Les aubergistes attirent ici le client en leur proposant des tampons pour leur “credencial”. C’est de bonne guerre. Il faut bien comprendre que les pèlerins qui ont débuté le parcours à Sarria disposent plus du passeport que les pèlerins venus de plus loin. Beaucoup d’entre eux sont venus pour remplir le précieux viatique qui sera cosigné à Santiago. On prétend que le précieux document permet d’améliorer le CV en Amérique du Sud. |

|

|

| Une route quitte le village, et monte en paliers sur la colline. Les paysans ont planté de grands blocs de granite pour fabriquer les clôtures pour le bétail. |

|

|

| Partout la publicité pour les logements ou les bars s’affiche. Le Camino francés est un vrai business après Sarria. |

|

|

| Malheureusement le brouillard ne se lève pas, noie le paysage. C’est juste qu’on voit encore les grands pieux de granite au bord de la route ou les rares arbres fruitiers. |

|

|

| Ici deux pèlerins, un espagnol et un américain, avancent le nez collé au goudron. Du paysage, clair ou bouché comme aujourd’hui, ils n’en ont rien à faire. Ce qui les préoccupe, c’est l’indépendance de la Catalogne pour l’espagnol, et la Guerre de Sécession pour l’américain. Ils mettront des kilomètres à dessiner des parallèles. On comprend, mais quand même, venir jusqu’ici pour en parler ! |

|

|

| Plus haut, le Camino arrive près de Renfe. Alors, il laisse momentanément la route pour gagner le village par un chemin de terre. Le brouillard qui s’insinue dans les chênes et les pèlerins qui s’économisent, ce n’est que de la belle poésie. |

|

|

| Au village, les choux à haute tige montent nettement sur leurs ergots. |

|

|

| Puis, le Camino ressort du hameau sur la route, sur une pente variable, le long des chênes et des châtaigniers, à 109 kilomètres de Santiago. |

|

|

| Les vieux châtaigniers reprennent ici leur allure dégingandée qui fait souvent leur charme. |

|

|

| Plus haut, la pente s’adoucit à l’approche de A Serra. Nous sommes arrivés au sommet de la montée sur la colline depuis le départ de Sarria. |

|

|

Il y a dans ces paysages champêtres, dans la simplicité des travaux aux champs, tout le mystère de ces lieux engourdis où la nature résonne en vous comme une douce mélodie.

| Peu après, la route arrive près des rares maisons de A Serra au bord d’une route. |

|

|

| Le Camino traverse la route goudronnée et s’engage derrière le hameau. |

|

|

| Puis, rapidement c’est le retour de la terre battue sous les grands arbres. |

|

|

| Plus loin, des GI’s américains passent à la charge. Ces gens-là, on les entend venir de loin. |

|

|

Ils n’iront pas faire trempette à la piscine dévolue à l’usage des pèlerins. Ni les autres pèlerins d’ailleurs. Ce n’est vraiment pas un jour propice à la baignade.

| Devant nous la cavalerie américaine s’évanouit peu à peu. Bientôt, on n’entend plus qu’un murmure emporté par le vent. |

|

|

| Ces deux pèlerins-là sont beaucoup plus sages, plus chargés aussi. Et tout ce gentil petit monde de pèlerins défile sur la terre battue dans ce que les galiciens appellent corredoiras, ces chemins fermés sur les côtés par des pierres gratinées de mousse, sous les arbres vénérables. Pourquoi toutes ces barrières ? On ne voit pas souvent de bétail gambader dans les prés. |

|

|

| Plus loin, le chemin, sage jusqu’ici, descend soudain en pente soutenue. C’est qu’il y a un ruisseau par ici, le Rio Meixente. |

|

|

| Les Galiciens nomment pasadoiros, ces passages à gué des ruisseaux, sur de larges pierres alignées. De manière générale, sur le Camino, tous les ruisseaux ont un passage aisé, ce qui n’est pas toujours le cas des autres chemins de Compostelle. |

|

|

| Le Camino fait encore quelques pas dans le sous-bois avant d’en sortir dans un espace plus vide. |

|

|

| Il va alors croiser une route départementale. A leur habitude, les organisateurs signalent une route où la circulation n’est pas débordante. Ici, la voirie du Camino est à l’œuvre. Ce brave homme nous dit qu’il passe plusieurs fois par mois pour ramasser les papiers. Il y a des pèlerins incorrigibles. Mais oui !! |

|

|

| Là, une route se dirige vers Peruscallo. |

|

|

Section 3 : D’un village à l’autre.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucune difficulté.

| La route traverse à plat la campagne, dont on devine des hameaux dispersés. On voit de rares champs qui ont connu des cultures, mais ici c’est surtout de l’élevage, à voir l’étendue des prés. |

|

|

| Plus loin, la route arrive vers les premières maisons du village. |

|

|

| Ici, la voirie est au travail. C’est une véritable organisation, dépendant de la Xunta (gouvernement) de Galicia, sans doute payée en partie par l’Europe, pour garder le Camino intègre. Ces gars-là sont si stylés qu’ils arrêtent le moteur de la débroussailleuse, chaque fois qu’un pèlerin passe. Ils doivent couper souvent le moteur.

Peu après, la route passe à Peruscallo. Le village n’a pas d’infrastructure pour les pèlerins, si ce n’est, au début du village, un bar avec une armoire réfrigérée. Les pèlerins y font tout de même halte, car aujourd’hui, il n’y a guère d’endroit pour se restaurer sur le parcours. |

|

|

| Le village est assez étendu. Ici pousse du maïs, mais c’est plutôt l’herbe le gagne-pain des fermiers. |

|

|

Voilà le premier hórreo sur le parcours. Celui-ci est fait de simples briques.

| La voirie a organisé ici tout un commando pour le nettoyage. Le Camino quitte bientôt un village qui ne respire pas l’opulence. |

|

|

| Aussitôt après le village, un chemin descend pour aller dire bonjour au Rio de Marzán. C’est d’abord un traditionnel corredoira, sitôt suivi par un pasadoiro, pour garder les pieds à sec, mais aujourd’hui, l’eau ne coule pas à flots. |

|

|

| Plus loin, sur le corredoira, la file des pèlerins s’allonge et défile. |

|

|

| Il y a parfois du bétail, et des arbres d’une vigueur hors du commun. Qui pourrait estimer l’âge de ce vénérable chêne ? |

|

|

| Ici, les Rubia galega font la sieste, lorsque le chemin arrive à Cortiñas, ses rares et simples maisons de pierre, si ressemblantes qu’on aurait pu dire qu’elles ont été construites le même jour. |

|

|

| Il en est de même pour les herréos qui ont peut-être connu le même architecte. |

|

|

| Le Camino fait le tour du hameau, passe à Lavanderia, qui est continu. Parfois on a le sentiment, à voir passer certains pèlerins, qu’ils sont sur le pied de guerre. |

|

|

| Depuis Lavanderia, le chemin descend en pente douce vers le ruisseau de Reguiero de Cheilo, dans les fougères, les genêts, les petits et les grands chênes. |

|

|

| Aujourd’hui, le ruisseau est à sec. Alors, comment justifier ce pasadoiro sans fin ? On peut aisément imaginer que dans cette cuvette, par fort temps de pluie, on ne devrait pas patauger comme les grenouilles. |

|

|

| Et d’ailleurs les dalles se prolongent une bonne centaine de mètres, preuve que l’eau doit ruisseler abondamment en temps de pluie. Plus loin, le chemin remonte de la cuvette sur un fond plus caillouteux, ce qui pose moins de problème. |

|

|

| La pente ici est soutenue et la végétation presque bretonne et insulaire. |

|

|

| Au sommet de la butte, le chemin passe dans le hameau de A Brea. |

|

|

| Une petite route quitte le hameau et descend en pente douce dans les prés. |

|

|

| Il y a de grandes confusions concernant le kilométrage exact sur le Camino francés et la véracité des bornes. Certains situent la borne symbolique des 100 kilomètres pour Santiago ici entre A Brea et Morgade. Nous avons vu de nombreuses erreurs à ce propos sur le Camino, mais c’est compréhensible. D’une part, ce sont de nouvelles bornes. Jadis, elles avaient un autre aspect. Et puis, le Camino a pu aussi changer parfois de de parcours. En fait, aujourd’hui la fameuse borne est située plus bas, après l’église de Ferreiros. Mais quelle importance en fait ! Plus bas, la route rejoint le hameau de Morgade. |

|

|

| Il y a souvent arrêt-buffet ici à la buvette. Il y a aussi la petite chapelle de Santa Mariña où les pèlerins laissent des objets en souvenir de leur passage. |

|

|

Section 4 : Les 100 kilomètres symboliques.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours avec de légères bosses.

| Juste en dessous coule le Rego de Santa Mariña. Alors, c’est à nouveau un pasadoiro pour prévenir sans doute l’eau et la boue par temps de pluie. |

|

|

| Et comme souvent dans cette étape, pasadoiros et corredoiras alternent. Enfin, aujourd’hui, le brouillard s’est évanoui pour laisser la place au soleil. |

|

|

Comme partout les vaches galiciennes passent plus de temps à la sieste qu’au travail.

| Alors, le chemin caresse encore quelques centaines de mètres ces murs de pierres sèches, symboles des chemins de Compostelle comme de belles cartes postales, transitant plus loin au-dessus des maisons grises de Ferreiros. |

|

|

| Peu après, le Camino suit une petite route pour arriver au village. Ferreiros signifie forgerons. Ce village est né avec le Camino. C’est ici que les pèlerins pouvaient reclouter leurs chaussures et ferrer aussi les chevaux. |

|

|

| Le Camino ne va pas au village. Il continue sur la route en direction de Mirallos, là où se dresse l’église de Ferreiros. |

|

|

| Le site est remarquable. L’église de Santa María de Ferreiros est une petite église avec une façade romane construite à l’origine au XIIème siècle sur le site d’un ancien monastère. Il y avait aussi un hôpital pour pèlerins, mais il a depuis disparu. En 1790, l’église paroissiale de Santa María de Ferreiros fut déplacée pierre par pierre à son emplacement actuel, où elle fonctionne maintenant comme chapelle du cimetière. |

|

|

| De Mirallos, le Camino continue sur la route goudronnée, avant de retrouver un petit tronçon de pasadoiro, car ici passe le Rego de Mirallos, qui ne doit pas être souvent en eau. |

|

|

| Puis, au but d’une légère descente, le chemin, lisse comme un sou neuf, arrive à A Pena. |

|

|

C’est ici que se trouve la borne symbolique de 100 kilomètres qui vous séparent de Santiago (officielle ou non ?). C’est toujours un grand moment d’émotion pour les pèlerins qui viennent de loin. Bien sûr, les touristes du Camino francés n’auront pas l’outrecuidance de partir d’ici pour remplir leur “credencial”. Quand même ! Ils partent tout de même de Sarria, 14 kilomètres auparavant.

| A Pena est un village de pierre remarquable, avec un très bel hórreo en bois, vieilli par les siècles. |

|

|

| Depuis le village, c’est un chemin qui descend dans un cadre ravissant dans les talus et les murets sous les châtaigniers et les chênes. Une telle poésie, on en redemande. |

|

|

| Au bas de la descente, le chemin fait place à une route goudronnée. Ici, la densité des pèlerins est grande sur le parcours. On vous l’a dit ailleurs. Il peut y avoir près de 1’000 pèlerins par jour depuis Sarria. Dès lors, tout dépend de votre horaire et de votre tableau de marche. Cela peut être foule compacte ou presqu’un désert. |

|

|

| Plus loin, la route passe dans le hameau de As Rozas. Il n’y a rien pour les pèlerins ici. |

|

|

| Peu après, le Camino quitte la route pour retrouver un de ces délicieux corredoiras, dont on ne se lasse guère. |

|

|

Peut-on trouver un havre aussi reposant et charmant pour faire une halte dans les pins ou, comme les vaches, regarder défiler les pèlerins ?

| Marcher et rêver entre ces murets de pierre sans âge, à l’ombre des arbres, ici c’est le plaisir et la plénitude, pendant plus d’un kilomètre. |

|

|

Section 5 : D’un village à l’autre.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours avec de plus fortes pentes.

| Encore quelques encablures dans le bois, en descente, et le chemin rejoint une route en dessous. |

|

|

| La route descend vers le hameau de Mimentos. Ici, il n’y a rien non plus au service du pèlerin dans un village pavé, mais avec parfois des maisons avec des pierres brutes, peu maçonnées. Par contre, il y a l’essentiel hórreo, ici en briques. |

|

|

| La route continue à descendre depuis le hameau et la file des pèlerins s’étire. |

|

|

| Peu après, près d’une croix en bois, le Camino quitte le goudron pour un chemin de terre battue, lisse, qui longe quelques belles demeures de pierre, où on cultive aussi les choux montés sur échasses. |

|

|

| Au bas de la courte descente, le chemin arrive dans les arbres fruitiers sur la route à l’entrée de Marcaidoro. |

|

|

| Ici l’antique hórreo en bois est tout de même plus âgé que le vieux monsieur qui fait une pause. |

|

|

Voici un monument symbolique que vous retrouverez si vous avez le courage d’aller jusqu’à Fisterra, au bord de la mer, après Santiago. Des paires de godasse ficelées, des souvenirs hétéroclites, comme pour prier le Ciel.

| A la sortie du hameau, la route se traîne à plat pour un bon kilomètre dans les pins. Vous constaterez que même si les organisateurs du Camino ont dessiné un chemin au bord de la route, les pèlerins, pour la plupart, avancent sur le goudron. Chacun selon ses goûts, ou plutôt selon sa mauvaise habitude, non ? |

|

|

| Au bout de ce long tronçon où rien ne se passe si ce n’est que de jeter un coup d’œil à la majesté des pins, le Camino quitte le goudron pour un chemin qui descend de la colline. |

|

|

| Ici, la vue s’étend sur la vallée de Portomarin. C’est une allée royale qui descend en pente modérée dans les chênes épars sur A Parrocha. |

|

|

| Au sommet du village, il y a un bar avec belle vue sur la plaine, très souvent plébiscité par les pèlerins. Le village, où les vielles pierres resplendissent, est dallé et en pente. Ce qui est incroyable dans le parcours du jour, c’est l’uniformité des villages, avec un tout petit nombre de lotissements modernes, souvent assez communs quand on les compare à la pierre brute. |

|

|

| Une route descend en pente modérée du village dans la campagne… |

|

|

| …avant de retrouver plus bas un chemin de terre. |

|

|

| On retrouve plus bas un court sous-bois avec ses murets sous les chênes. |

|

|

| Puis, le panorama s’ouvre de plus en plus sur la vallée en dessous. |

|

|

| Bientôt, le parcours arrive à Vilachá, le dernier village avant la fin de l’étape, à Portomarín. |

|

> > |

| Le village est conforme aux autres villages rencontrés dans l’étape du jour, avec toutefois une infrastructure pour les pèlerins un peu plus présente. |

|

|

Encore un hórreo en briques, le dernier de la journée.

| Depuis le village, la route suit la crête… |

|

|

| …pour arriver à une bifurcation très difficile à déchiffrer. Tous les pèlerins qui arrivent ici ne savent pas quel parcours prendre. Ils vont presque jusqu’à tirer à pile ou face. Il y a deux parcours indiqués ici. Lequel choisir ? Le kilométrage indiqué est un non-sens. Mais, une flèche est plus grande que l’autre. Choisissez donc la grosse flèche, qui montre la direction de Portomarín que vous voyez droit devant vous. Mais, si vous prenez l’autre, vous arriverez aussi à Portomarín. Vous verrez demain, au départ de l’étape, que tout ceci est une distinction subtile entre chemins officiel ou complémentaire. |

|

|

Section 5 : Du côté du Rio Miño.

Aperçu général des difficultés du parcours : pente marquée et difficile pour descendre à la rivière et raide pour monter au bourg.

| Ici, la route suit la crête… |

|

|

| …jusqu’à trouver un chemin étroit à l’angle de quelques maisons. |

|

|

| Le chemin se balade encore un peu sur la crête… |

|

|

| …mais quand vous verrez apparaître les petits murets, votre vie va changer. |

|

|

| C’est un véritable défilé qui vous attend sur la terre glaise. Vous allez plonger entre des murs de schistes, avec parfois l’impression de prendre d’assaut une forteresse. Par temps de pluie, cela doit être coton par ici. Nous ne saurions vous dire si l’autre parcours est aussi délicat. Quand vous passerez ici, posez la question au bar plus haut sur le parcours. |

|

|

| Au bas de la descente, le chemin rejoint une route au bord de la rivière. Quel contraste saisissant ! |

|

|

|

|

Alors, Portomarín s’offre à vous de l’autre côté du Rio Miño. (Rio Miñho, en espagnol)

La zone autour de Portomarín est habitée depuis des milliers d’années. Un pont sur le Río Miño, le plus grand fleuve de Galice, a donné vie à cette région peut-être avant l’époque romaine. Les Romains l’occupèrent et la nommèrent Portumarini, suggérant qu’un pont devait avoir existé alors. Au IIème siècle, les Romains ont construit un pont sur le fleuve. Le pont romain mesurait 152 m de long et 3,3 m de large. Ce pont fut utilisé par les Souabes et les Wisigoths pour leurs invasions. A IXème siècle, les Maures auraient détruit le pont, qui fut reconstruit par la suite. Ce pont médiéval serait resté intact jusqu’en 1895, avec l’effondrement de l’arche centrale et de la perte de structures, mais ce pont fonctionnait tant bien que mal, jusqu’à la construction d’un nouveau pont en 1929. Puis, la cité connut une vraie tragédie. Le pont actuel est plus récent.

La cité aurait été fondée au Xème siècle. Elle est citée dans le Codex Calixtinus comme Pons Minéa. Avec le développement du pèlerinage, l’importance de la cité augmenta, car c’était un des très rares ponts sur la rivière. A Moyen-âge, il y eut une concurrence sévère pour le pouvoir entre les 3 ordres de chevaliers : les Templiers, les Chevaliers de Santiago et les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Lorsque l’Ordre de Santiago fut créé à la fin du XIIème siècle, Portomarín leur fut attribué. Puis, le roi de Galice et de León, Alphonse IX en transféra la propriété à l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui gérèrent ici pendant des siècles plusieurs hôpitaux de pèlerins. Plus tard, la cité se développa le long des deux rives du Miño. Elle était divisée en deux barrios, San Juan (jadis San Nicolás) et San Pedro, de chaque côté du fleuve. Sur la rive gauche du fleuve se trouvaient les Chevaliers de Santiago et l’Ordre du Temple et sur la droite les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. San Juan était le principal centre de population, situé sur la rive droite. Les deux barrios possédaient des églises romanes, dont celle de San Juan était la plus importante. Au Moyen Âge, les deux quartiers réunis comptaient environ 1’200 habitants, comme le bourg aujourd’hui.

Voici une maquette pour situer la cité au Moyen-âge. Cela aide à illustrer une histoire qui est devenue de plus en plus complexe avec les temps modernes.

| Sur le Mirador de San Pedro, les pèlerins s’arrêtent pour prendre une photo du pont et de la cité là-haut sur la colline. |

|

|

| Au XIXème siècle, la croissance rapide de la ville de Lugo, à 30 km au nord, et le développement d’un réseau routier centré sur Lugo coupèrent Portomarín du flux commercial et la cité se mit à dépérir, étant peu accessible. Pourtant, en 1931, l’église romane de San Juan (plus tard San Nicolás) fut déclarée monument national. Puis, en 1946, la cité fut déclarée historique et artistique de conservation spéciale par le général Franco. En 1950, les barrios de San Juan et San Pedro ne comptaient ensemble plus que 750 habitants, contre 1’200 au Moyen Âge. Mais voilà, le général Franco, qui était galicien, passa de nombreuses années à améliorer l’irrigation de l’Espagne du Nord, comme la Meseta. Alors, dans l’intérêt du progrès et de la prospérité, il décida de construire un barrage hydroélectrique, à 40 km en amont, pour créer l’immense réservoir Embalse de Belesar, commencé en 1956 et achevé en 1963. Malheureusement, le barrage allait inonder des terres fertiles et enterrer Portomarín sous les eaux. Comme la place avait été déclarée “village historique”, il fallait la sauvegarder. Le village fut donc déplacé vers un terrain plus élevé. Le site choisi pour la nouvelle ville (Nuevo Portomarín) était sur la colline voisine appelée Monte de Cristo. Le déplacement a considérablement élevé le village au-dessus du niveau maximum du réservoir. Les rues de la nouvelle localité furent conçues pour refléter les caractéristiques du passé. Après la construction du réservoir, la population du bourg se rétablit lentement. Plusieurs années se sont écoulées depuis, mais ceux qui l’ont vécu s’en souviennent avec tristesse. Leurs maisons ont été expropriées par l’administration franquiste et, bien qu’on leur ait donné une nouvelle maison, ce ne fut pas la joie par ici. En fait, beaucoup préférèrent prendre l’argent au lieu d’une maison et reconstruire leur vie ailleurs.

Cependant, il reste encore des vestiges de ponts antérieurs. Au moment de l’inondation par le réservoir, une seule arche du pont romano-médiéval subsistait au milieu de la rivière ; l’arc sur le contrefort du quartier de San Juan a été déplacé à Nuevo Portomarín. Lorsque le barrage fut achevé en 1963, les eaux du barrage remplirent la large vallée, de sorte que la vieille cité de Portomarín se trouve maintenant sous les eaux du réservoir. Lorsque le réservoir et la rivière sont bas, généralement à l’automne, les ruines de la vieille cité, avec ses maisons, ses rues, ses moulins, ses casiers à anguilles. |

|

|

| Au bout du pont, la visite de Portomarín commence par monter les marches de la Capilla de las Nieves (Chapelle des Neiges). La Chapelle des Neiges était la chapelle de l’ancien hôpital de l’Ordre de Saint-Jean connu sous le nom de Domus Dei, et l’arc qui y mène appartient à l’ancien pont médiéval. Pierre par pierre, tout le patrimoine monumental qui existait en bas, dans le barrio de San Juan y a été déplacée. |

|

|

|

|

| Si vous suivez la rue qui vient de la Capilla de las Nieves, vous rencontrerez la Rúa Compostela, qui vous conduira à la Plaza del Conde Fenosa. Sur cette place, vous pouvez voir l’église de San Juan et le Pazo del Conde da Maza, siège du conseil municipal. A l’intérieur se trouve l’Office du Tourisme.

L’église de San Nicolás, jadis l’église romane de San Pedro du XIIème siècle des Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, fut démontée pierre par pierre et déplacée sur la colline jusqu’à son emplacement actuel. Et pour qu’il n’y ait même pas la moindre erreur, ils ont numéroté les pierres. Vous pouvez encore voir beaucoup de chiffres écrits dessus. Apparemment, elle n’est ouverte que lors des messes. Il en fut de même de la façade de la Casa del Conde (palais du comte) du XVIème siècle, qui sert aujourd’hui d’hôtel de ville. Cependant, l’ancien hôpital des pèlerins et la majeure partie du pont médiéval restèrent enterrés sous l’eau. |

|

|

| Le cœur du nouveau bourg est la place de l’Hôtel de ville, et des multiples bars et restaurants sous les arcades. Cela semble vide, mais les pèlerins en sont encore aux ablutions dans leurs “albergue” ! |

|

|

L’église de San Pedro est l’autre monument du bourg, à l’autre extrémité. C’est tout ce qui reste du barrio de San Pedro, à l’autre extrémité du pont. Cette église a aussi été déplacée de la vieille cité avant qu’elle ne soit submergée par le Miño. Seule sa façade principale subsiste. Elle était du Xème siècle, plus ancienne que l’église de San Juan. Elle ne se visite pas.

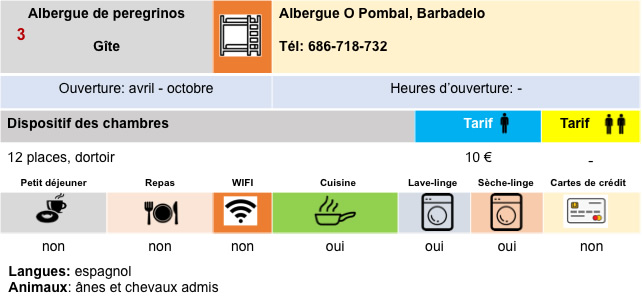

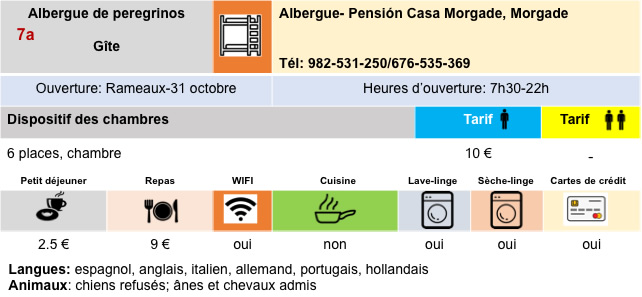

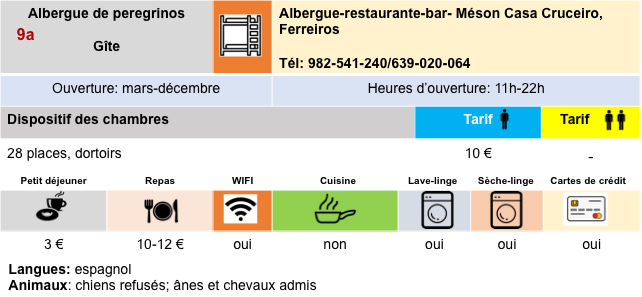

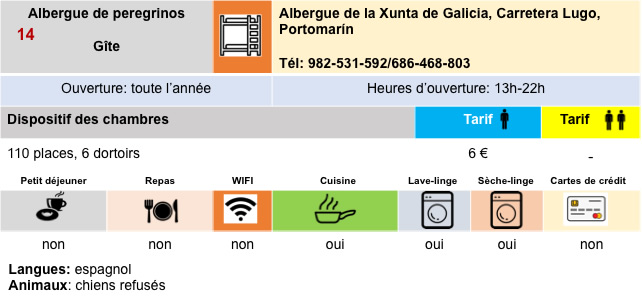

Logements

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

|

Etape suivante : Etape 12: De Portomarín à Palas de Rei |

|

|

Retour au menu 2 |

/td>

/td>

>

>