Presque au bout du pèlerinage

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du Camino. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-o-pedrouzo-a-santiago-cathedrale-par-le-camino-frances-115273774

Ce n’est évidemment pas le cas pour tous les pèlerins d’être à l’aise avec la lecture des GPS et des cheminements sur un portable, et il y a encore en Espagne de nombreux endroits sans connexion Internet. De ce fait, vous pouvez trouverez bientôt sur Amazon un livre qui traite de ce parcours.

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

Saint-Jacques-de-Compostelle est la capitale de la Galice et le siège du parlement (Xunta) de Galice. Le premier établissement de Santiago remonte au IXe siècle, tout comme les débuts de sa cathédrale, qui abrite le tombeau de Saint-Jacques. La vieille ville regorge d’édifices où se mêlent le gothique, le néoclassique, le roman et le baroque. La ville, aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est l’une des plus belles d’Europe, et le vieux centre principalement piétonnier est un dédale de rues et de places pavées étroites. Le nom Santiago est l’évolution galicienne locale du latin vulgaire Sanctu Iacobu (Saint Jacques). Il existe deux possibilités pour l’origine du nom Compostela. La plus populaire est qu’il vient du latin “campus stellae” (champ d’étoiles). Mais le compostum (lieu de sépulture) est plutôt favorisé par les experts.

Santiago, comme toutes les cités de Galice, connut les Celtes et les Romains. À l’époque romaine, il y avait une ville appelée Aseconia dans la zone où se trouve aujourd’hui la cathédrale. C’était une halte sur la voie romaine qui allait de Braga au Portugal à Asturica Augusta, l’actuelle Astorga. Cette ville disparut avec les Souabes, n’ayant plus d’importance jusqu’à la découverte du tombeau du saint entre 813 et 820. Histoire et légende se mêlent dans le récit. La tombe aurait été découverte par l’ermite Pelayo dans les environs de Mahía et identifiée par Théodomir, évêque d’Iria Flavia, la ville la plus influente des environs à l’époque, comme le tumulus de l’apôtre. La tombe de l’Apôtre fut retrouvée dans une forêt dense. La chambre funéraire était une petite pièce décorée de marbre et avait un sol pavé de mosaïque, en dessous duquel étaient enterrés les restes du saint. À côté gisaient les corps des disciples. La tombe faisait partie d’un édifice romain complexe. Des fouilles archéologiques ont révélé que le mausolée était situé dans une nécropole romaine et wisigothique. On sait que bien avant le IXème siècle, tant dans la péninsule ibérique qu’à l’extérieur, il existait une ferme croyance que saint Jacques avait prêché en Espagne et dans les provinces occidentales de l’Empire romain, et qu’il serait devenu martyr après sa décapitation sous Agrippa en 44 après J.C. Bien avant la découverte du tombeau en Espagne, les Wisigoths vénéraient déjà saint Jacques. Son évangélisation de l’Espagne et son enterrement étaient déjà acceptés comme faits au VIème siècle. Il aurait été enterré dans un lieu connu sous le nom d’Arca Marmorica. Mais tout ceci mêle tradition biblique, histoire et légende.

Quoi qu’il en soit, s’il est évident que le tombeau du saint fut le but ultime du pèlerinage au Moyen-âge, tout ceci a bien changé au cours des siècles. Aujourd’hui, si l’émotion inonde sans doute la majorité des pèlerins, certains ne font même pas l’effort d’aller rendre visite au tombeau du saint dans la cathédrale. Et ils sont très nombreux sur la place de la cathédrale. En pleine saison, on peut compter jusqu’à 2’000 pèlerins venant des chemins du Nord, mais aussi du Sud par l’Espagne et le Portugal. La ville est une véritable ruche où déambulent les pèlerins.

Difficulté du parcours : Les dénivelés (+333m/-336m) sont très raisonnables. Ce sont avant tout des montagnes russes assez douces. Il n’y a que deux bosses un peu plus prononcées. La première est dans la forêt avant l’aéroport. La seconde est la montée vers San Marcos. La descente sur Santiago est par moment assez en pente, mais c’est la fin du voyage.

Dans cette étape, vous marcherez nettement plus sur les routes. On s’approche d’une grande ville :

- Goudron : 12.6 km

- Chemins : 6.7 km

Nous avons fait le parcours depuis León en automne, dans un temps assez clément, contrairement à la première partie du parcours, faite sur un sol détrempé, le plus souvent dans la boue collante.

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les “vrais dénivelés”, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Voici un exemple de ce que vous trouverez. Il suffit de prendre en compte la couleur pour comprendre ce qu’elle signifie. Les couleurs claires (bleu et vert) indiquent des pentes modestes de moins de 10%. Les couleurs vives (rouge et brun foncé) présentent des pentes abruptes, le brun dépassant 15%. Les pentes les plus sévères, supérieures à 20-25%, très rarement plus, sont marquées de noir.

Section 1 : Dans les forêts de chênes et d’eucalyptus.

Aperçu général des difficultés du parcours : montagnes russes douces, mais avec des pentes qui peuvent parfois approcher les 15%.

| Où que vous ayez passé la nuit à O Pedrouzo, il faut remonter la Rúa Concello, pour vous retrouver près du Centre Socioculturel Luis Seoane pour continuer le parcours. |

|

|

| Le Camino suit encore un peu la Rúa Concello, près d’un terrain de football… |

|

|

| …avant de retrouver un chemin qui s’en va musarder dans le bois. |

|

|

| C’est le retour des chênes, des châtaigniers et des eucalyptus, qui poussent en désordre, comme si les espèces se renouvelaient au hasard sans l’aide des humains. Dans les étapes précédentes c’étaient de véritables plantations d’eucalyptus, ce qui n’est plus le cas ici. |

|

|

| Ici, le Camino ne reste pas longtemps dans le bois… |

|

|

| … pour descendre peu après par la route sur Santo Antón. |

|

|

| Plus loin, après avoir passé le discret ruisseau de Rego de Xeimar, le chemin serpente à nouveau dans le bois. |

|

|

| Les eucalyptus sont toujours aussi élégants, serrés les uns contre les autres comme des mâts de navire. |

|

|

| Les chênes et les châtaigniers rivalisent de hauteur, de charme et de poésie pour faire voyager les marcheurs sur les territoires de l’imaginaire, dans cet univers où le vert rempli tout l’espace. |

|

|

| Plus loin, le chemin sort du bois et gagne la campagne… |

|

|

| …hésitant entre les prés, les champs de maïs ou le bois le long des pins. |

|

|

| Peu après, le Camino trouve une petite route à la lisière du bois. |

|

|

| Alors la route descend dans les prés et dans les champs de maïs vers O Amenal. |

|

|

| A l’entrée du village, la route passe le ruisseau de Rego de Amenal. |

|

|

Ici, les pèlerins font souvent leur pause petit déjeuner. Il est bon de rappeler ici que de nombreuses “albergue” ne proposent pas le petit déjeuner.

| Ici, le Camino traverse pour une dernière fois la N-547 par un tunnel. |

|

|

| C’est alors un corredoira fort en pente qui attend le pèlerin, dans l’obscurité presque totale par temps couvert. Les arbres se tiennent droits, les racines presque dénudées enserrant le talus. Dans cette végétation luxuriante, quelques plantes réussissent à survivre, appauvries par le manque de lumière.

Nous nous excusons pour la mauvaise qualité des images. |

|

|

Section 2 : La longue traversée de la Cima Barriera.

Aperçu général des difficultés du parcours : montagnes russes douces, mais avec des pentes qui peuvent parfois approcher les 15%.

| Plus haut, la pente ne diminue guère. Nous marchons dans la forêt de la Cima Barreira, une petite montagne en fait, mais ce n’est pas l’Himalaya. Cela culmine à 370 mètres d’altitude. Ici, la Xunta de Galicia a modifié le tracé historique dans toute la région, du fait de la construction de l’aéroport et d’une gigantesque concentration foncière au bord de la forêt. Mais cela ne modifie en rien l’ardeur des pèlerins qui n’en ont cure et sentent bientôt le bout du tunnel. Pour eux, c’est alors et toujours un très beau chemin, dont il faut avaler la pente, et qui s’en va à l’ombre dans les châtaigniers, les chênes et les eucalyptus. Les grands arbres étouffent toute autre verdure qui pousse à peine. |

|

|

| Les eucalyptus, comme il est d’usage, sont hauts comme des tours, comme le ciel. |

|

|

| Il y a parfois des cohortes de pèlerins qui avancent en file continue, qui racontent leur vie dans toutes les langues comme dans une tour de Babel, comme dans une ruche ensorcelée, sans contrôle. La solution, pour éviter ce vacarme, nous l’avons dit est de différer le départ matinal à partir de Sarria. Mais, il vous faudra tout de même parfois entendre la douce musique des bâtons de marche ou des pas qui crissent sur les cailloux ou sur les feuilles sèches, comme des ongles qui opèrent sur un tableau noir, le tout mêlé au bruit d’une respiration haletante qui vous fait tourner la tête, pour voir passer certains bolides montés sur deux pattes. Mais quand la foule est plus discrète, cela se passe bien pour les pèlerins solitaires. Et ils sont en nombre. |

|

|

|

|

| Au sommet de la montée, le chemin arrive à l’Alto de la Cima Barreira. C’est l’heure de mettre dans son sac un petit souvenir, non ? Le Camino francés ne sera bientôt qu’un grand business. Ici, il ne manque que les africains vendeurs de montres. |

|

|

| Ici, le parcours tourne à angle droit et s’en va en longeant l’aéroport de Lavacolla, l’aéroport de Santiago. Le chemin est large, large come une piste d’aéroport et les pèlerins se recueillent presque religieux. Ils sont bientôt au bout du voyage. |

|

|

| Sur la droite, ce sont les arbres, la forêt. Sur la gauche ce sont les landes rases si caractéristiques des environs des aéroports. |

|

|

| Bientôt, la route de gravillons arrive au bout de la longue rectiligne. |

|

|

| Elle débarque à la hauteur de l’autoroute Lugo-Santiago, et tourne à nouveau à angle droit. |

|

|

Ici se dresse un bloc de granite sculpté qui marque l’entrée de la paroisse de Santiago, avec quelques petits souvenirs laissés là au gré des envies ou des vœux.

| Puis, comme tous les jours depuis une semaine, le temps s’arrange et devient plus ensoleillé. /td> |

|

|

| Plus bas, le chemin quitte l’autoroute pour se diriger vers l’aéroport dans le sous-bois. |

|

|

| Alors, arrivent les grillages protecteurs, comme dans tous les aéroports du monde. |

|

|

| De temps à autre passe un véhicule de service de l’autre côté des grilles. |

|

|

| Mais le chemin reste éloigné du brouhaha. L’aéroport de Santiago, c’est 23 millions de passagers par an, dont 11 millions sur l’international, le flux majeur venant surtout d’Argentine et d’Amérique du Sud. C’est avant tout du vol low-coast. Évidemment, les pèlerins ne représentent qu’une petite part de ce flux. Mais, c’est tout de même un aéroport important, plus fréquenté que celui de Genève (17 millions de passagers), et1/3 de celui de Paris (Charles de Gaulle, 69 millions de passagers). |

|

|

| Plus loin, le goudron remplace la terre battue et le Camino s’écarte alors de l’aéroport. |

|

|

| Rapidement, il arrive à San Paio. Le bar est plein comme un œuf. |

|

|

| Il y a ici une petite église consacrée à Santa Lucia. C’est probablement la première église paroissiale de Lavacolla, avant la construction de l’actuelle. Mais, le hameau est dédié à San Paio car c’était jadis le monastère de San Pelagius, connu en galego comme Paio, un martyr du Xème siècle, très vénéré en Espagne parce qu’il était un exemple de vertu et de pureté juvéniles, sauvagement massacré et mis en pièces. |

|

|

Ici, c’est souvent la chasse au tamponnage du“credencial”. Et comme l’église est ouverte, on ne restera pas pétrifié d’admiration et de dévotion pour l’autel kitch. C’est aussi ici, comme plus bas à Lavacolla, que les pèlerins enlevaient leurs vêtements en sueur, sales et élimés, se lavaient complètement et changeaient de vêtements pour arriver à Santiago d’une manière plus digne. Parfois, des confessions sont pratiquées ici pour commémorer l’ancien rite de lavage.

| Certains pèlerins prolongent la pause. D’autres s’en vont en cohortes organisées. Il y a parfois dans cette dernière étape des trains de pèlerins qui défilent, qui papotent ou avancent les mâchoires serrées. |

|

|

| Et ici tout ce petit monde entame une nouvelle montée en pente dans le corredoira, sous les arbres. |

|

|

| Plus haut, le chemin passe sous la bretelle de l’autoroute qui mène à l’aéroport. La végétation est riche et abondante ici, et les chênes de toutes variétés jettent une ombre généreuse sur le chemin un peu caillouteux. |

|

|

| Puis, le chemin monte encre un peu en pente douce, dans les feuillus et les eucalyptus… |

|

|

| …avant de redescende de la colline, sur le chemin caillouteux. La Galice, c’est avant tout de beaux chênes rouvres, des châtaigniers centenaires et des eucalyptus, les perdreaux de la dernière année. Il n’y a presque plus de peupliers comme en Castille ou de hêtres comme en Navarre. Les frênes et les érables, les pins et les autres arbres sont très discrets. |

|

|

Section 3 : Par monts et par vaux entre bois et campagne.

Aperçu général des difficultés du parcours : montagnes russes douces, mais avec des pentes qui peuvent parfois approcher les 15%.

| Puis, le chemin tournicote dans les bois en pente douce. |

|

|

| Plus loin, il quitte les bois, se rapproche à nouveau de la civilisation. |

|

|

| A l’approche de Lavacolla, c’est à nouveau la route, et les hórreos annoncent encore la Galice éternelle, même si on les a parfois rajeunis. |

|

|

| Et les pèlerins défilent les uns derrière les autres. Les pèlerins touristes prennent leur temps, musardent le nez en l’air, chargés comme pour aller faire leurs courses. Les pèlerins, portant leur lourd sac depuis le nord de l’Allemagne ou d’encore plus loin, se sont noyés depuis longtemps dans la foule. Quand ils passent, ils se font discrets, comme si ce n’était plus leur chemin. “Buen Camino”, et basta ! |

|

|

| Peu après, la route arrive au centre du village. |

|

|

| Il y a foule ici. |

|

|

| Lavacolla est dans la paroisse de San Paio de Sambugueira. L’église est récente, construite au XIXème siècle, de style néoclassique. Elle est fermée. |

|

|

| Le Camino descend alors vers la rivière. |

|

|

|

|

| Historiquement, Lavacolla était le lieu où les pèlerins médiévaux faisaient une halte cérémonielle pour se laver de la tête aux pieds et se purifier avant d’entrer à Santiago. Lavacolla signifie littéralement “se laver la queue (cola)”. Le Codex Calixtinus dit : “Parmi les rivières d’eau douce et l’eau potable saine se trouve Labacolla, bénéfique car elle traverse des zones de paysages luxuriants, à deux kilomètres de Santiago. Ici, les pèlerins français en route vers Santiago enlèvent leurs vêtements et pour leur amour de l’Apôtre, lavent non seulement leurs parties intimes, mais leur corps tout entier”. Au Moyen Âge, les gens ne se lavaient presque jamais et il était courant de se moquer des juifs et des musulmans qui étaient plus soucieux de leur hygiène personnelle et se baignaient régulièrement. Il s’agit donc peut-être du premier lavage des pèlerins médiévaux depuis le début du chemin. Les pèlerins se lavaient dans la petite rivière de Lavacolla, appelée Lavamentula dans le Codex Calixtinus, en accordant une attention particulière à leurs parties intimes, mentula signifiant phallus. La rivière s’appelle maintenant Río Sionlla.

Aujourd’hui, les pèlerins se lavent, il n’y a guère de problème à ce propos. Dans les “albergue” bondées, ce n’est pas l’odeur le problème majeur, c’est le ronflement. |

|

|

| Depuis Lavacolla, c’est la route qui monte en paliers, et en pente souvent soutenue vers Villamaior. |

|

|

| Certains pèlerins marchent d’un pas plutôt décidé. D’autres musardent, traînassent. Ainsi va le Camino des pèlerins touristes. Les coréens, vous les devinerez au premier coup d’œil. Les Américains du Nord et du Sud, vous les reconnaîtrez à leurs éclats de voix. Les espagnols aussi, les plus nombreux. C’est souvent une vraie kermesse. |

|

|

| Plus haut, la route arrive en vue de Villamaior. |

|

|

| C’est un village assez pauvre, avec les hórreos de service et avec une infrastructure assez limitée pour les pèlerins. |

|

|

Ici, nous sommes à 9 km de Santiago.

| La route monte en pente soutenue au-dessus du village. |

|

|

| Les arbres sont toujours les mêmes, et il y a une bordure de terre battue pour éviter le goudron. |

|

|

| Plus haut, la pente s’adoucit dans les chênes et les eucalyptus. |

|

|

Section 4 : En descente vers Santiago.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans difficulté avant un descente assez prononcée.

| La route progresse alors sur le haut de la crête… |

|

|

| …avant de trouver les premiers bâtiments appartenant à la Televisión Galicia (TVG) et plus généralement à la Televisión de España (TVE). Ici, nous sommes au point le plus élevé de l’étape, à presque 400 m d’altitude. |

|

|

| Plus loin, la longue route rectiligne s’étire jusqu’à trouver le camping de San Marcos. Profitez pour jeter encore un coup d’œil aux eucalyptus, qui, pour beaucoup de pèlerins, vont sortir rapidement de leur mémoire. |

|

|

De nombreux pèlerins font la pause ici pour se restaurer, aller à la piscine ou s’acheter une cape de pèlerin ou une coquille à usage personnel.

| A la sortie du camping, la route traverse le Parc Scientifique et Technologique de Santiago, où on retrouve à nouveau la télévision. |

|

|

| Nous sommes ici à 6.5 km du centre-ville et la route s’allonge. |

|

|

| Plus loin, la route monte, rectiligne et en pente assez soutenue jusqu’au sommet de la colline. |

|

|

| Ici, ce n’est pas de la campagne franche. C’est plutôt un paysage extra urbain. |

|

|

| Au bout de la rectiligne, la route tourne à gauche vers le village de San Marcos. |

|

|

| C’est encore un village de paysans, à deux pas de la ville, avec quelques maisons plus neuves. |

|

|

| Encore une petite pente, et vous trouvez sur l’esplanade du Monte do Gonzo. |

|

|

| Monte do Gozo en galego (Monte del Gozo en espagnol) signifie Mont de la Joie. Dans le Codex Calixtinus, il s’appelait Mons Gaudii (Mont de la Joie) en latin. Ici, les pèlerins médiévaux montaient au sommet de la colline pour voir les tours de la cathédrale de Santiago, encore à 5 km d’ici. Selon la tradition, c’était la course ici. Le premier pèlerin à voir les tours de la cathédrale du haut était certifié par ses compagnons comme le “roi du pèlerinage”.

La joie ressentie par le pèlerin en voyant la fin du voyage a donné le nom de Monte del Gozo ou Mont de la Joie. Aujourd’hui, il est difficile de deviner la cathédrale derrière les bouquets d’arbres et la grande banlieue. Le nom rappelle aussi l’existence des cairns, que les pèlerins français façonnaient avec des pierres dans les carrefours. Les français appelaient ces cairns des montjoie (monxoi en vieux galicien). Ils y plantaient parfois aussi une croix. |

|

|

| Au Moyen Âge, il y avait une chapelle sur la colline. À l’époque, ce sanctuaire, avec la Cruz de Ferro dans le Bierzo, était le plus important du Camino francés. À partir d’ici, les pèlerins voyageant à cheval terminaient leur voyage à pied, menant leurs chevaux par la bride. La chapelle a été abandonnée au XVIIème siècle. Celle d’aujourd’hui est plus récente. Au sommet de la colline, est érigé un monument commémorant la visite du pape Jean-Paul II sur la colline pour diriger la messe des Journées mondiales de la jeunesse qui s’est tenue à Santiago en août 1989, avec des milliers de personnes. Dans le coin, il y a aussi une “albergue” qui peut accueillir environ 500 pèlerins. Si vous avez votre “credencial”, vous pouvez y loger gratuitement. |

|

|

| Le Camino descend à près de 15% de pente de la colline dans des allées ombragées. |

|

|

| Au bas de la colline, avant l’entrée dans la ville, il croise encore un cruceiro, véritable symbole du parcours galicien. |

|

|

| Une rampe conduit le pèlerin au bas de la cuvette où coule le Rio Sar, à l’entrée de la ville. |

|

|

| Le Camino traverse successivement, l’autoroute, la rivière et le chemin de fer. |

|

|

| Le Camino entre alors en ville dans le parc de la Concorde. |

|

|

| Peu après, le trottoir passe dans le parc où se dresse la statue de “El Templario Peregrino”, le Pèlerin des Templiers. |

|

|

Section 5 : En ville vers la cathédrale.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucune difficulté.

| A deux pas, c’est la “Porta itineris Santi Jacobi” (Porte du Camino de Santiago), un monument, érigé en 2004, qui comprend des sculptures en bronze sur chacune des faces d’une colonne de granit. Les sculptures représentent des personnages liés au Camino de Santiago et à sa signification spirituelle, religieuse, culturelle et sociale. Ils vont de l’évêque Teodomiro, qui a proclamé que la tombe découverte était celle de Saint-Jacques au pape Jean-Paul II, qui s’est rendu à Santiago en 1982. Le monument est sur une base formée par un chemin de pierres circulaires, avec les principales villes par lesquelles passe l’itinéraire. C’est ce qu’on appelle le “cercle de la vie”. |

|

|

| Ici, l’axe est la N-634 et le trottoir passe le rond-point du Palais des Congrès, pour pénétrer dans le quartier de San Lázaro, un site du XIIème siècle où se trouvait jadis un hôpital pour les lépreux. |

|

|

| C’est un quartier assez calme de la ville avec des immeubles neufs et anciens, de taille modeste, avec des commerces. |

|

|

| Plus loin, le Camino passe devant l’église de San Lázaro, un édifice de style pseudo-moderne construit au début du XXème siècle, en granite. Le clocher à deux cloches termine la façade principale. |

|

|

| Le Camino continue encore quelque temps sur la N-634… |

|

|

| …avant de bifurquer sur la Rúa das Fontiñas, près d’un parc. |

|

|

| Ici, c’est à nouveau un quartier très prisé des agences qui font les pèlerinages organisés, à constater les gros cars parqués dans la rue. |

|

|

| Au bout de la rue, l’itinéraire traverse l’Avenida de Lugo, qui était un ancien contournement de la ville, et il pénètre dans les faubourgs de la vielle ville par la Rúa de los Concheiros, un lieu où les coquillages étaient vendus aux pèlerins qui avaient terminé leur voyage. |

|

|

| Vous n’avez aucun risque de vous perdre, avec le flux des pèlerins qui se dirige vers la cathédrale. |

|

|

| A la Rúa de los Concheiros, succède la Rúa de San Pedro. Dans cette rue, vous avez un moment les tours de la cathédrale au loin devant vous. |

|

|

| Puis, la rue tourne. |

|

|

Au bout de la rue se dresse un beau cruceiro, fort complexe, sous le grand cèdre.

| Bientôt, la Rúa de San Pedro se prolonge dans la Porta del Camino. Ici, c’est l’entrée principale du chemin moyenâgeux vers la cathédrale. |

|

|

La Porta du Camino est aussi connue sous le nom de Porta Francígena ou Porte de San Pedro. L’endroit où se trouvait cette entrée est situé à l’intersection de la Rúa de San Pedro avec celles d’As Rodas et d’A Ensinanza, routes qui forment un axe autour de l’ancienne muraille de la ville. L’image urbaine initiale est celle d’une ville à enceinte fortifiée, initiée dès le début du XIIème siècle, prolongée jusqu’à XIIIème siècle. Le Codex Calixtinus parle de 7 portes qui permettaient l’accès des chemins venant du nord ou du sud. Celle-ci était la porte française. Les rois et les princes passaient également par cette porte en arrivant à Santiago et une partie de la cérémonie d’investiture de chaque nouvel archevêque en tant que seigneur de la ville s’y déroulait. Bien qu’il ne reste aujourd’hui aucun vestige de la forme de la porte, la documentation indique qu’elle avait une structure à double arc et une tour quadrangulaire sur chacun de ses côtés. A côté, se trouvait l’un des deux bâtiments où l’on pesait les marchandises qui entraient dans la ville. Tout cela a été démoli au XIXème siècle.

La muraille a été initiée à la fin du XIème siècle. Les entrées canalisaient le trafic des personnes et des marchandises et de là les habitants accédaient aux faubourgs de la ville où se trouvaient les différents commerces. Ainsi, les magasins et les auberges se développèrent surtout à l’extérieur de la Porta do Camino, laissant la partie la plus noble, la plus ancienne, la plus noble à l’intérieur. Vers l’extérieur, le terrain vide de l’ancien fossé a été remplacé par une ceinture d’autoroutes, de rues et de chemins qui entourent presque complètement la ville intra-muros.

Section 6: De la Porta do Camino à la cathédrale.

Évidemment, la visite du centre-ville est un exercice que les pèlerins passent parfois en coup de vent. Il faut du temps pour faire la visite, surtout de la cathédrale. Alors, voici un petit plan pour vous aider à le faire.

| A La Porta du Camino, l’itinéraire va suivre la Rúa das Casas Reais, une rue assez étroite, avec de nombreuses boutiques dans le cœur de la vieille ville. Dans deux rues transversales, vous y trouverez deux églises. |

|

|

| L’église de Santa María do Camiño est la première église que les pèlerins voient en entrant dans la vieille ville. Il ne reste rien de l´église romane médiévale. La construction actuelle est du XVIIIème siècle. C’est une église néo-classique à une seule nef en granite avec des chapelles latérales. Cette église n’est ouverte qu’au culte occasionnel.

L’église de las Ánimas fut construite à la fin du XVIIIème siècle sur un site jadis occupé par un hôpital pour pèlerins, et modifiée par la suite. C’est du granite, avec une nef, des chapelles latérales, un toit en tuiles. Les travaux furent financés par les offrandes des dévots des Ames du Purgatoire. Sur la façade néo-classique, on distingue les colonnes ioniques qui soutiennent un grand fronton. Au-dessus de la porte se trouve un haut-relief avec les âmes du purgatoire et un oculus circulaire. Ici, on célèbre la messe le matin. |

|

|

| Peu après, le parcours arrive à la Praza de Cervantes (Place de Cervantes), qui était connue au XIIème siècle comme le forum. C’était l’endroit où le peuple se réunissait et où le crieur public lisait les décisions municipales et les ordonnances de l’archevêque. C’est ici que se trouvait l’ancienne mairie, avant d’être transférée au Palais de Raxoi. Plus tard, se spécialisant dans la vente d’aliments et de marchandises, cet espace prit le nom de Plaza del Campo et devint marché municipal. Quand le marché fut finalement transféré à Abastos à la fin du XIXème siècle, la place fut définitivement appelée place de Cervantes. Sur la fontaine, un buste de l’écrivain nous rappelle que l’auteur de Don Quichotte portait des noms d’origine galicienne.

A côté de cette place se dresse, solitaire, l’église se San Benito, dite aussi église de San Bieito do Campo. L’église fut fondée au Xème siècle, puis transformée au XIIème siècle. L’église actuelle de construction néo-classique date du XVIIIème siècle. Elle est ouverte pour les messes du soir. |

|

|

| Tout à côté, le parcours passe par la Rúa da Acibechería, la dernière rue avant de trouver la cathédrale. Entre le XVème et le XVIIème siècles, cette rue abritait un grand nombre d’artisans travaillant le jais ou l’ambre noire. Ils fabriquaient des souvenirs sacrés pour les pèlerins dans ce beau minéral noir et mystérieux, notamment des figures de l’apôtre, mais aussi des amulettes contre le mauvais œil. Aujourd’hui, ces objets continuent d’être fabriqués et vendus. Avec le déclin des pèlerinages, cette rue perdit rapidement son artisanat. Aujourd’hui, les bars et les boutiques diverses y prédominent. Mais, elle continue d’être un témoin enviable des derniers pas des pèlerins. |

|

|

| A deux pas se dresse la Praza de la Imnaculada. La place est limitée par la façade du monastère de San Martín Pinario, le palais de l’archevêque, l’arc qui descend vers la Praza do Obradoiro et la façade nord (Acibechería) de la cathédrale. L’ancien monastère de San Martín Pinario (San Martiño Pinario) fut fondé par les bénédictins qui, peu de temps après la découverte des restes de Saint-Jacques, s’installèrent ici, dans cet endroit appelé Pignario. Le nom Pignario vient de pins qui étaient à cet endroit où les moines fondèrent leur première chapelle au XIème siècle. Le développement du monastère prit son essor à la fin du XVème siècle, lorsqu’ils passèrent sous la congrégation bénédictine de Valladolid. Les richesses qu’ils accumulèrent leur permirent d’entreprendre l’impressionnante construction du monastère, qui, avec la cathédrale, est le bâtiment le plus précieux du style baroque de Galice.

La construction du monastère commença dans le dernier tiers du XVIème siècle et s’acheva deux siècles plus tard, à la fin du XVIIIème siècle. Il est d’une conception simple, à l’exception de la façade imposante, atteinte au moyen d’un grand escalier. L’édifice servit de monastère jusqu’au milieu du XIXème siècle. Le monastère de San Martin Pinario est l’un des plus grands édifices espagnols, après l’Escorial, avec une surface de 20 000 mètres carrés, sa façade principale étant de 100 mètres de long. Il possède deux grands cloîtres et une église à l’arrière. Il abrite maintenant le séminaire de l’archidiocèse de Santiago, un institut de théologie, et d’autres bâtiments sociaux. Une partie de l’édifice est aujourd’hui un hôtel, l’Hospedería San Martín Pinario, qui a gardé sa facture XVIème siècle, malgré le confort moderne. |

|

|

| Seule l’église, aujourd’hui un musée, se visite. Mais, elle n’est pas directement accessible par le monastère. Il faut passer par l’arrière du monastère, en passant par la Praza de San Martiño. Habituellement, tous les pèlerins n’y vont pas, car ils se concentrent surtout sur la cathédrale, mais comme elle est liée au monastère, faisons-y un petit détour avant d’aller à la cathédrale. Il faut emprunter des ruelles le plus souvent désertées par les touristes et les pèlerins pour y accéder. L’église de San Martiño Pinario fut construite entre 1590 et 1620. Elle possède un magnifique dôme côtelé et une jolie façade de style mauresque, avec des statues de la Vierge et des saints, ainsi qu’un oculus, comme de nombreuses églises de Santiago. Les tours sont aussi hautes que la façade, car le chapitre de la cathédrale, avait peur que la vue de la basilique ne soit bloquée. Afin de surmonter la différence de niveau du sol, les bénédictins ont construit un escalier menant à la porte. Les touristes vont au musée surtout pour le grand retable baroque. |

|

|

|

|

Mais revenons à la cathédrale, à la mythique Porte du Paradis qui donnait accès au sanctuaire. Jadis, la nef du transept de la cathédrale servait de rue voûtée par laquelle les pèlerins arrivaient. Nous le savons grâce au Codex Calixtinus qui dit :

LA PORTE NORD : Derrière cet atrium (paradis) se trouve la porte nord ou Francigena de la Basilique de Santiago, dans laquelle il y a deux entrées, également magnifiquement sculptées avec les éléments suivants : dans chacune des deux entrées, à l’extérieur, il y a six colonnes, certaines de marbre et d’autres de pierre, trois à droite et trois à gauche, c’est-à-dire six à une entrée et six à l’autre, soit un total de douze. Sur la colonne attachée au mur qui sépare les deux portiques à l’extérieur, le Seigneur est assis sur un trône de majesté, donnant la bénédiction avec la droite et avec un livre sur la gauche. Autour du trône, et comme s’ils le tenaient, les quatre évangélistes apparaissent ; à sa droite est représenté le paradis, où le Seigneur réapparaît réprimandant Adam et Eve pour leur péché; et à gauche, dans une autre représentation, les chassant du paradis. Juste là sont représentées partout d’innombrables images de saints, de bêtes, d’hommes, d’anges, de femmes, de fleurs et d’autres créatures, dont nous ne pouvons décrire la signification et les formes, en raison de leur grand nombre. Cependant, sur la porte de gauche, en entrant dans la cathédrale, c’est-à-dire sur le tympan, l’annonciation de la bienheureuse Vierge Marie est représentée.

(Codex Calixtinus, extrait de Jacobeo.net)

Malheureusement, le portique roman du XIIème siècle fut détruit vers la fin du XVIIIème siècle. Voici à quoi cela devait rassembler.

| Aujourd’hui l’accès est plus trivial. Depuis la Praza de la Imnaculada qui jouxte la partie nord de l’église, le parcours emprunte un tunnel… |

|

|

…pour arriver sur la grande Praza de Obradoiro devant la cathédrale. Baptisée ainsi par les ateliers (obradoiros) des travailleurs de pierre qui ont travaillé dans la cathédrale. Alors, le voici enfin ce Graal absolu du pèlerin, le nombril de la Chrétienté, aussi célébré que le Vatican. Il peut y avoir parfois près de 2’000 pèlerins par ici.

Section 7 : La cathédrale et le centre historique.

| Vous alliez sans doute imagier qu’ici ce serait une fête collective, un grand hymne à Dieu et à St Jacques. Rien de tout cela ! Bien évidemment, il y a autant de réactions que de pèlerins. Certains massent leurs pieds endoloris, d’autres rêvassent le nez en l’air, se recueillent. D’autres encore restent en groupes, figés, moins détendus que quand ils fréquentaient les bars, durant les pauses ou à la fin des étapes. Là-bas, ils chantaient presque, le regard rieur. Ici, c’est plus tôt la peine qui se lit sur les regards. C’est un peu le même état que celui du post-partum des accouchées, cette période de vague à l’âme qui suit la naissance. Alors, la tête dans le vague, ils refont les dernières étapes, les lignées d’eucalyptus, le brouillard sournois, la pluie parfois. Ils se rappellent qu’en traversant cette éternelle Meseta, ils avaient tant espéré, le cœur battant, d’arriver ici, avec la surprise d’en finir. On leur avait fait mille éloges de cette ville tant espérée. Et ils sont là, devant cet étalage baroque de flèches et de bulbes. A ne plus savoir, à ne plus comprendre devant cette place monumentale où le temps s’est arrêté, il y a plusieurs siècles. Et plus vous venez de loin, parfois plus de 2’000 kilomètres, plus la nostalgie s’insinue et vous ne savez plus où donner du regard.

Mais, il y en a d’autres, plus réalistes, dont les américains, fiers d’eux. Ils rentreront et diront “Te way, I did it”, et on les félicitera sans doute. C’est comme cela l’Amérique. Tout le monde est poli, superficiel, mais tout le monde s’en fout. Il faudrait qu’un jour la Xunta de Galicia fasse ce type de questionnaires pour avoir une idée de l’état d’âme médian des pèlerins qui ont fait le chemin. |

|

|

|

|

| Car, une bonne partie des pèlerins, on dira une moitié, va descendre quelques marches en dessous de la cathédrale pour aller toucher leur certificat. Mais vous n’y entrez pas comme vous allez au supermarché. Il faut d’abord vous inscrire, puis faire au bord du jardin une queue interminable pour toucher au graal. Il y a 19 guichets où on vous épluche votre “credencial”, où on vous pose quelques questions. Mais ce n’est pas la STASI. Pour des raisons statistiques fausses, on l’a déjà dit. Et vous ressortez avec votre document nominatif écrit en latin. Un document que vous aurez de la peine à savoir où vous l’avez rangé quelques années plus tard. Sauf pour les américains du Sud qui l’ajouteront à leur CV. Ainsi va la vie des pèlerins. |

|

|

| La place monumentale, c’est 4 édifices : la façade dite O Obradoiro de la cathédrale, la Portada del Pazo de San Xerome, l’actuel rectorat de l’Université, Le Pazo de Raxoi, le siège de la Présidence de la Xunta et l’hôtel de ville, et l’Hôtel de Los Reyes Católicos.

Le Pazo de Raxoi (Palacio de Rajoy), avec sa longue façade néoclassique remonte au XVIIIène siècle. Le site sur lequel le palais se présente maintenant était auparavant occupé par des prisons, donnant sur un tronçon de muraille qui défendait la ville à l’ouest. Puis, après de très longs différends, l’archevêque Raxoi y établit un séminaire pour les confesseurs, qui administraient la pénitence aux pèlerins, et une résidence pour les garçons de la chorale de la cathédrale, ainsi qu’une prison civile et ecclésiastique. Le bâtiment est désormais utilisé comme Ayuntamiento (hôtel de ville) et abrite également les principaux bureaux du conseil (bâtiment du Parlement provincial de Galice), le bureau du président provincial et les bureaux de certains des ministères locaux de la Xunta de Galice. L’arrière du bâtiment est différent, en raison de la chute brutale du terrain et de la proximité de l’église de San Fructuoso. Le niveau inférieur, où se trouvaient les prisons, abrite maintenant le poste de police, la prison municipale et les toilettes publiques.

Le collège de San Xerome était ce que l’on appelait Estudio Vello (Vieille Étude) établi par l’archevêque Fonseca III pour des étudiants pauvres près du couvent de San Martiño. Quand les moines de San Martiño Pinario l’achetèrent pour agrandir le couvent, on construisit ce nouvel édifice sur la place de l’Obradoiro. Cet édifice, avec sa façade romano-gothique, remonte au XVIIème siècle. Il sert actuellement de Rectorat de l’Université. |

|

|

| Sur la Praza do Obradoiro, du côté nord de la place, se trouve également l’hôtel de los reyes católicas du XVe siècle, qui est considéré comme l’un des plus anciens hôtels non seulement en Espagne mais dans le monde entier. Les monarques catholiques Ferdinand et Isabella avaient visité Santiago en 1486 et avaient vu le besoin de meilleurs soins de santé pour les résidents et les pèlerins. Ils y fondèrent ici un hôpital de pèlerins, en style gothique tardif et début Renaissance. La façade chamarrée en forme de retable regorge de sainzts et d’apôtres et d’armoiries. À l’intérieur, entourant la chapelle gothique, il y a quatre cloîtres, datant du XVIème et XVIIème siècle. L’édifice peut se visiter (12 €).

L’hôpital fut progressivement étendu pour répondre aux besoins de santé de la ville jusqu’en 1954, date à laquelle il fut converti en un très grand hôtel national de parador. Si vous avez votre certificat Compostela et que vous êtes l’un des 10 premiers pèlerins à y présenter, vous pouvez prendre un repas gratuit dans les 3 jours suivant votre arrivée. Il s’agit d’une continuation de la tradition de l’hospitalité aux pèlerins qui remonte à ses origines en tant qu’hôpital de pèlerin. Cependant, les pèlerins ne mangent pas dans les salles de restauration du parador, mais plutôt dans une salle à manger séparée des pèlerins au sous-sol par la cuisine, et les temps ne sont pas les repas d’espagnol normaux. Pour ce qui est de l’hôtel n’y comptez pas trop dessus. C’est très cher, entre 170 et 350 €, ce qui est encore raisonnable pour un hôtel de cette qualité, car les paradores en Espagne pratiquent des prix raisonnables. Mais, il faut souvent réserver longtemps à l’avance pour y trouver une place. |

|

|

Nous reviendrons plus tard pour visiter la cathédrale. Alors quittons la place du côté de la Portada del Pazo de San Xerome, qui vous donne accès à la partie la plus commerçante de la ville (98’000 habitants).

Le Colexio de Fonseca (Pazo de Fonseca) date du XVIème siècle, commandé par l’archevêque Alonso III de Fonseca, convertissant la maison de sa famille influente à des fins éducatives. Il fut ensuite utilisé pour abriter l’Université de Compostelle. Ce bâtiment est rattaché au Colexio de San Xerome. C’est un bel édifice avec une façade Renaissance.

A deux pas, la Praza das Praterías (place des orfèvres) est située sur le côté sud de la cathédrale. Une paire de façades de la cathédrale peut être vue de cette place. Occupant les arcs sous le cloître depuis le Moyen Âge se trouvent les ateliers d’orfèvres (prateros) qui donnent son nom à la place. La place contient une belle fontaine avec des têtes de chevaux, la Casa del Deán (siège de l’Office des pèlerins). C’est ici que se trouvaient une partie des boutiques où les orfèvres et les fabricants d’objets en jais avaient leur commerce, fabriquant des objets religieux pour la cathédrale et destinés à la vente sous licence du chapitre de la cathédrale.

| A partir d’ici, vous pouvez arpenter les nombreuses rues de la ville commerçante, ses petites places, ses boutiques, bars et restaurants, qui servent des tapas à tous les coins de rue. |

|

|

| Vous arriverez presque obligatoirement au marché (Mercado de Abastos), un incontournable site de la visite de la ville. C’est ici que bat le cœur de la cité. |

|

|

|

|

|

|

| Il faut retourner à la grande Praza de Obradoiro devant la cathédrale pour continuer la visite et descendre la Calle San Francisco pour gagner le Couvent de San Francisco.

Le couvent de San Francisco de Valdediós aurait été fondé par Saint François d’Assise au cours de sa visite à Saint-Jacques de Compostelle en 1214, à l’endroit appelé Val de Dios. Le terrain fut acheté aux moines de San Martiño par la rente annuelle symbolique d’un panier de truites. La fondation, entourée de légendes, est décrite sur l’inscription figurant sur le mur du couvent actuel. On y raconte que Saint François commanda la construction à un charbonnier appelé Cotolay, qui trouva miraculeusement un trésor avec lequel il put financer les travaux. De l’édifice original, il ne reste que cinq arcs gothiques dans le cloître et la tombe de Cotolay. Le cloître du couvent date du début du XVIIème siècle. L’église baroque actuelle fut construite à la fin du XVIIIème siècle. Le monument peut se visiter. |

|

|

| Sur le parvis, se dresse le Monument à Saint François, conçu comme un gigantesque calvaire. |

|

|

| Ici se trouve les San Francisco Hotel Monumento, un bâtiment déclaré bien d’intérêt culturel, un hôtel ****, installé dans la tranquillité du couvent. |

|

|

| Pas loin de là, sous la rampe de la Praza de Obradoiro s’élève l’église atypique de San Fructuoso. Également connue sous le nom d’église de Las Angustias de Abaixo ou “église des 4 valets”, elle fut construite au XVIIIe siècle dans le style baroque de l’époque. Bien qu’elle s’appelle l’église de San Fructuoso, son nom d’“église des 4 valets” est lié à la structure de ce monument. Les habitants les appellent les quatre cartes à jouer espagnoles. En effet, autour du clocher sont représentées les vertus cardinales : la prudence, la justice, la force et la tempérance. La façade est conçue pour être envisagée d’en haut, soit depuis Plaza del Obradoiro, soit par la terrasse de l’hôtel de los Reyes Católicos. |

|

|

Nous visiterons l’église plus tard…..

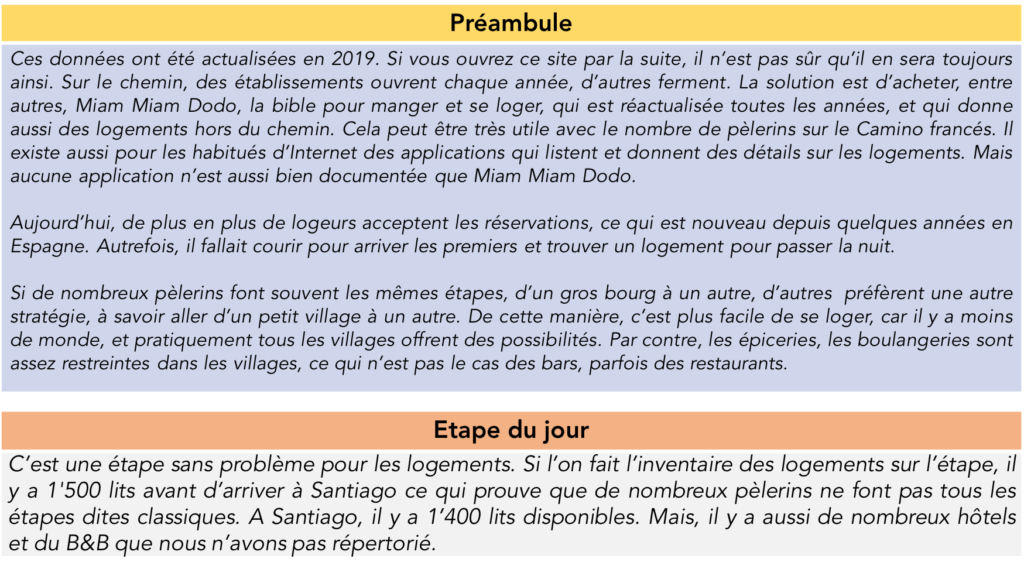

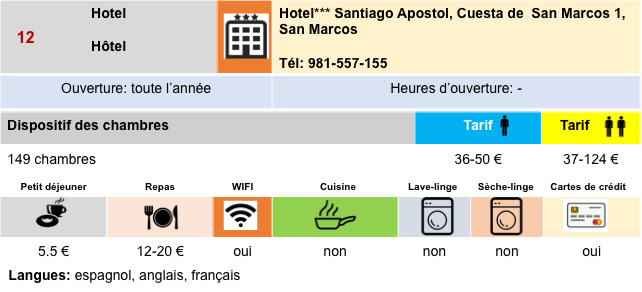

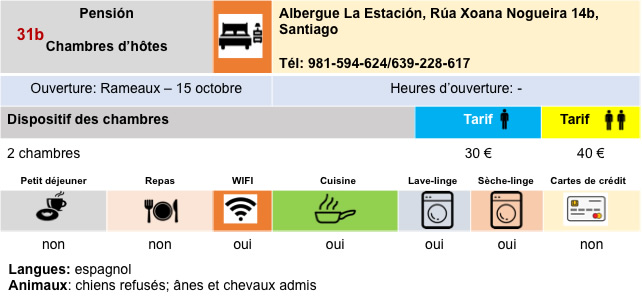

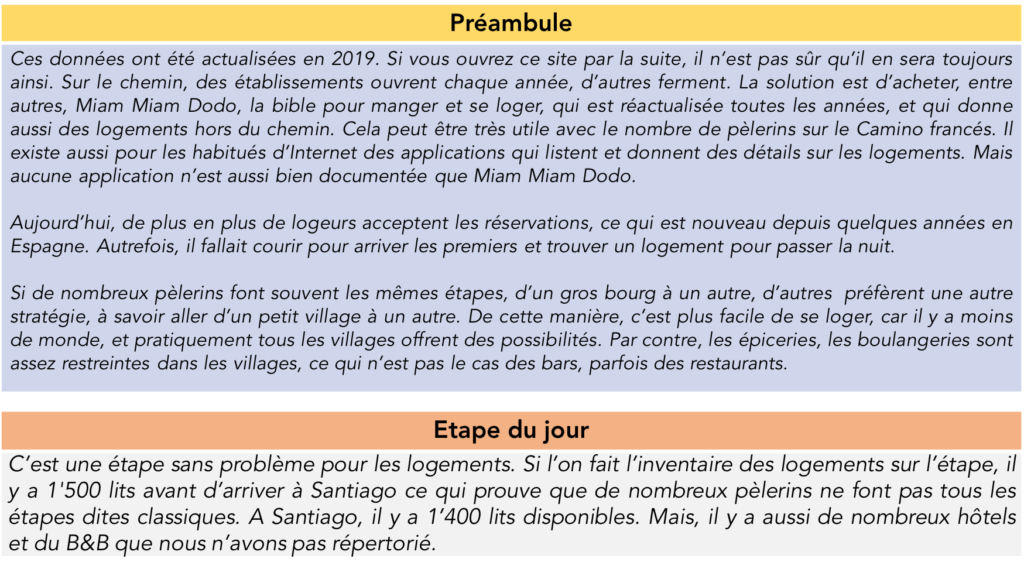

Logements

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

|

Retour au menu 2 |